理学療法学科村松准教授等の共同研究チームが糖尿病によって損傷した脳や脊髄に対するスキル運動の効果を実証 ~ 新しい運動療法の開発が期待

研究のハイライト

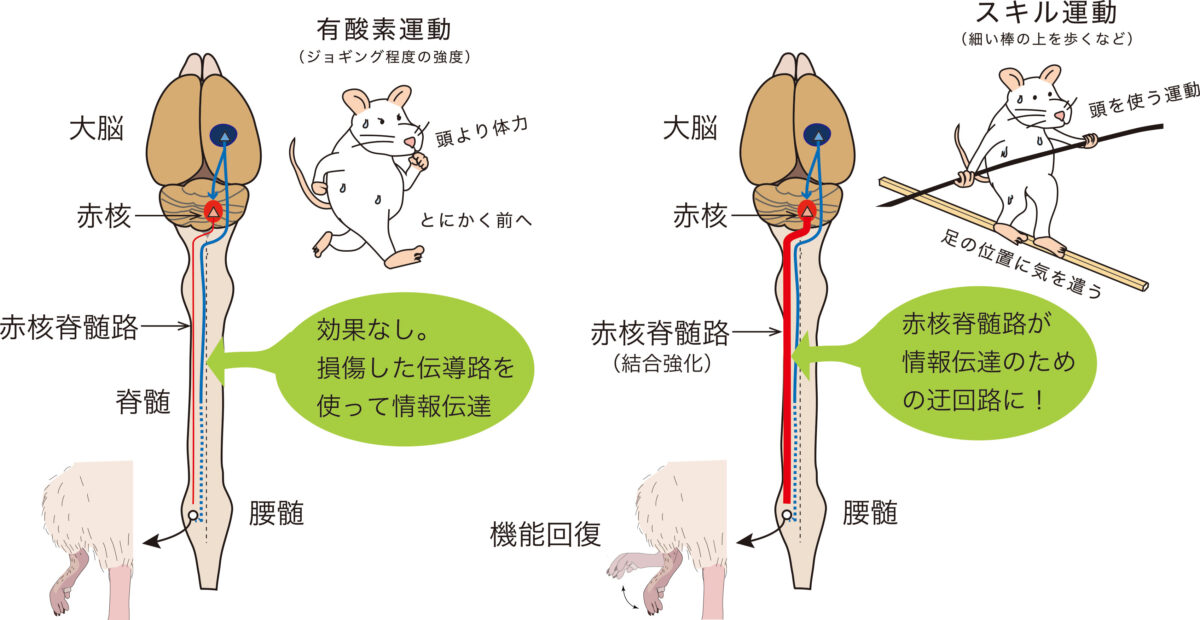

- 長期生存させた1型糖尿病ラットでは運動指令を大脳から脊髄に伝える皮質脊髄路が損傷し、糖尿病患者と類似する後肢(下肢)の運動機能低下が認められます。

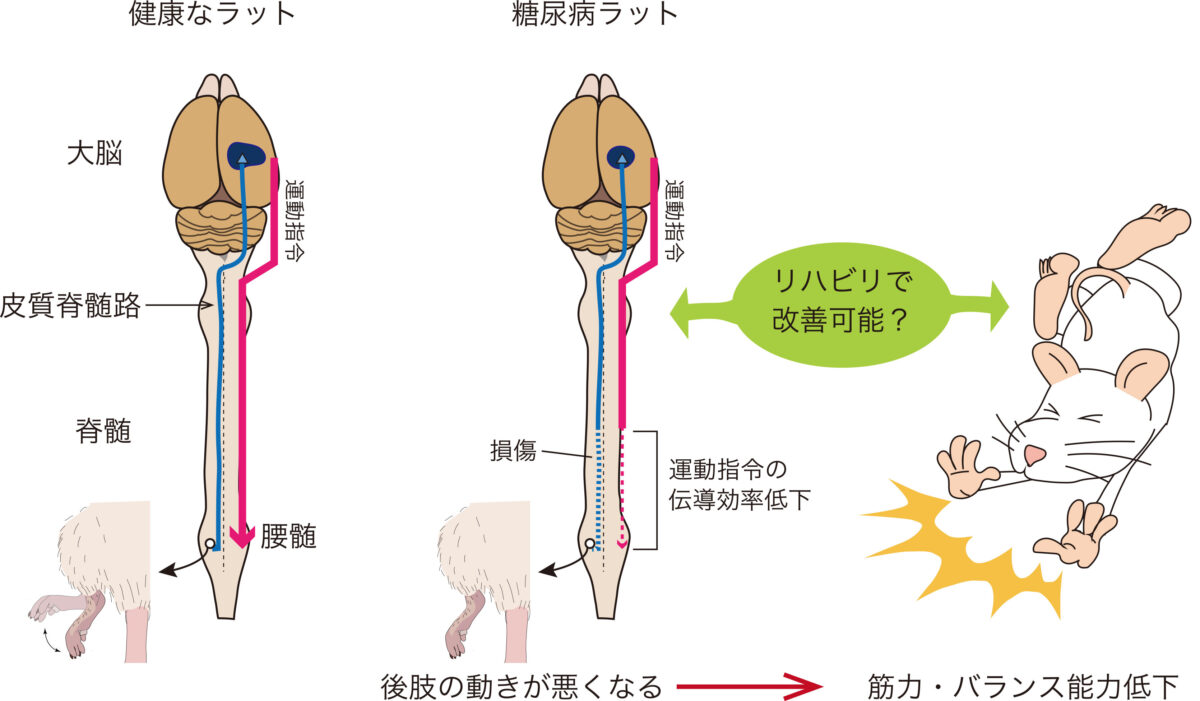

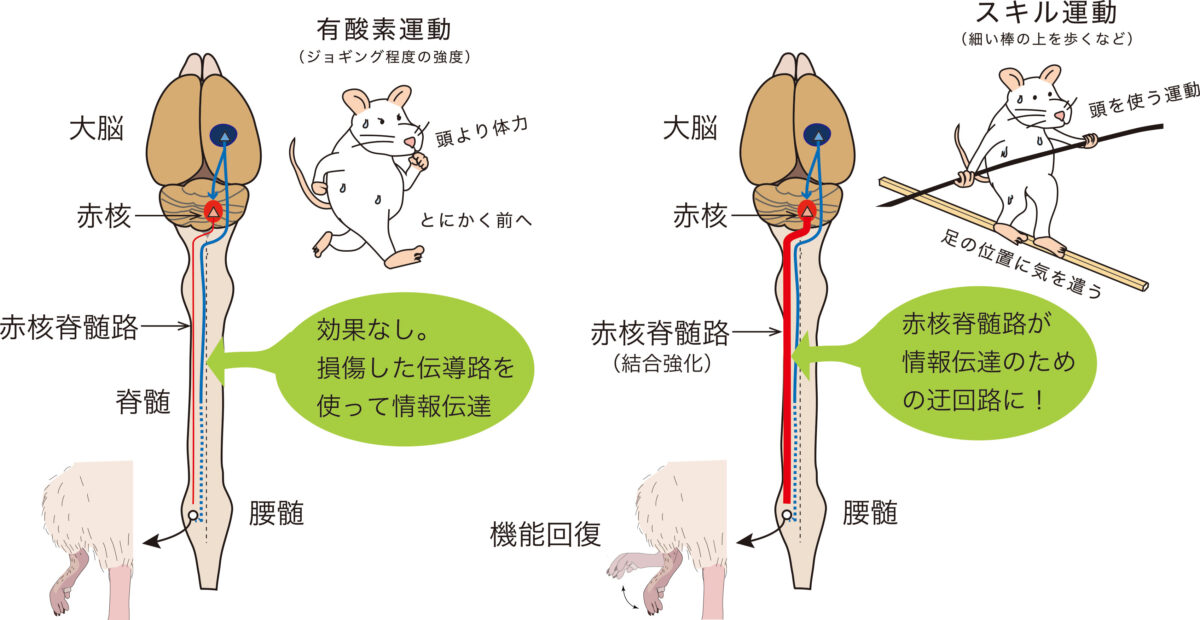

- 本研究では前述した運動障害に対するリハビリテーションの開発を目指し、皮質脊髄路損傷による運動障害が生じた糖尿病ラットに有酸素運動(一般的な糖尿病運動療法)とスキル運動(運動学習を伴う複雑な全身運動)を実施して、その効果を比較しました。

- スキル運動を行なった動物のみ運動障害が改善し、機能回復は、損傷した皮質脊髄路の機能を赤核脊髄路と呼ばれる別の伝導路が代償することによって、生じるとわかりました。

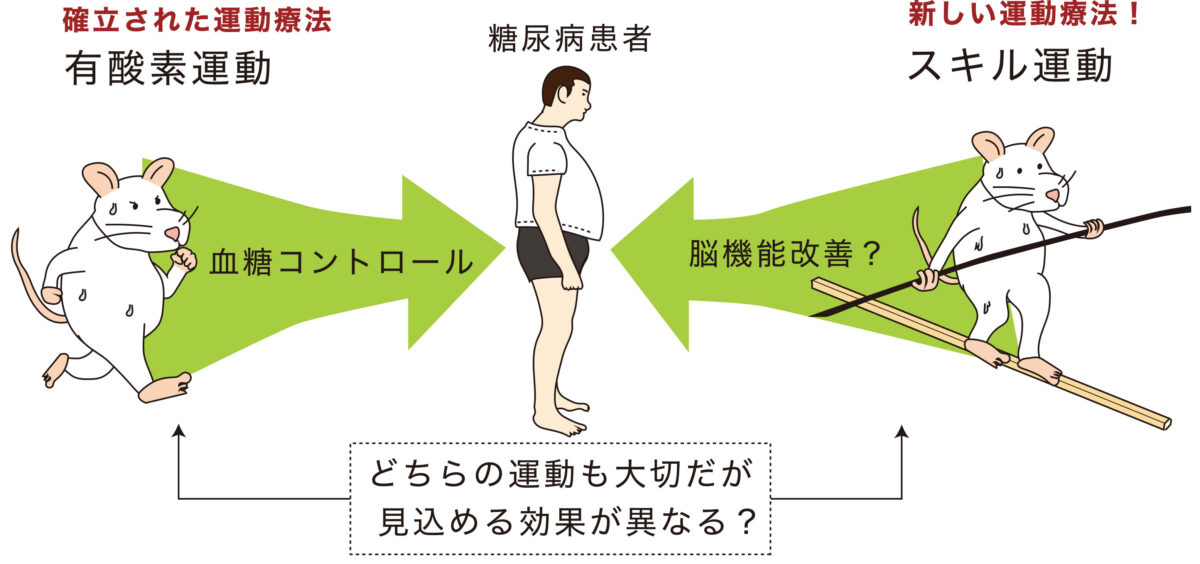

- 本研究結果は糖尿病によって生じた脳機能障害に対してスキル運動が有効であることを示し、新しい糖尿病運動療法の開発への応用が期待できるものです。

概要

保健学部 理学療法学科の村松 憲准教授を代表とする、東京都医学総合研究所 新見直子研究員、三五一憲 プロジェクトリーダー、東京医療学院大学 生友聖子 講師、健康科学大学 志茂 聡 教授、名古屋女子大学 玉木 徹 講師、保健学部 作業療法学科 丹羽正利教授との共同研究チームは、糖尿病に起因する皮質脊髄路損傷*1によって運動機能が低下したラットにスキル運動を実施すると、赤核脊髄路*2が皮質脊髄路の機能を代償するように変化し、運動障害が改善することを世界で初めて発見しました。

この研究成果は脳機能改善を標的とした全く新しい糖尿病運動療法の開発への応用が期待できるものです。なお、本研究はJSPS 科研費(22K11427、18K10726)の助成を受けて行われたもので、研究成果はExperimental Neurology誌の電子版に、2023年2月26日に先行公開されました。

掲載URL:https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2023.114357

背景

糖尿病による慢性合併症は、様々な組織、臓器を標的とし、脳や脊髄に張り巡らされた神経細胞間ネットワークもその影響を免れません。以前、私たちは薬剤の投与によって 1型糖尿病を発症したラット*3(以下、糖尿病ラット)を対象に身体運動作り出す脳内のネットワークに与える糖尿病の影響を調べ、大脳から腰髄(後肢の運動を制御する脊髄)に運動指令を送る皮質脊髄路に損傷が生じることを発見しました(図1)。皮質脊髄路の損傷は後肢に運動麻痺を生じさせるほど重篤なものではありませんが、糖尿病患者に類似した筋力低下やバランス障害*4を引き起こします。したがって、前述した運動障害を改善するリハビリテーションの開発は重要な課題であり、機能回復に役立つ運動療法を明らかにしようとすることが本研究の目的です。

【図1. 糖尿病ラットに生じる皮質脊髄路障害と運動障害】

本研究は皮質脊髄路損傷が生じた糖尿病ラットに軽いジョギング程度の有酸素運動とスキル運動(試行錯誤が必要な全身運動)を2週間実施し、そのリハビリ効果を比較しました。すると、興味深いことにスキル運動を行なった動物だけ運動指令の伝達が改善し、筋力およびバランス能力が向上しました。しかも、大脳を電気刺激することによって誘発される後肢の運動は皮質脊髄路を切断しても維持されたことから、運動指令伝達の回復は皮質脊髄路以外の伝導路を迂回路として利用することによって達成されることがわかりました。私たちは迂回路として機能する伝導路を同定するために、神経線維を伸長させたり再生させたりしている神経細胞の軸索(配線部分)だけに発現するリン酸化したGAP-43*5の分布を調べました。すると、脳幹の赤核と脊髄をつなぐ赤核脊髄路にリン酸化したGAP-43の発現を認めたため、赤核を電気刺激してみると、後肢に通常では生じないような強い活動が誘発され、赤核脊髄路と腰髄との結合が強くなっていることがわかりました(図2)

以上の結果は、皮質脊髄路が傷ついた糖尿病ラットがスキル運動を行うと、赤核脊髄路が大脳からの運動指令を腰髄に送るための「迂回路」として機能し、運動機能の改善が生じることを示しています。

【図2. 運動療法の種類と中枢神経に及ぼす作用の違い】

研究の意義

本研究は、これまで糖尿病運動療法として用いられることのなかったスキル運動が糖尿病によって傷ついた皮質脊髄路の迂回路形成を促し、機能回復に寄与することを示した初めての研究です。糖尿病患者でも同じ効果が見込めるのかという点については、今後の臨床研究を待つ必要がありますが、スキル運動が糖尿病患者の脳機能改善を目的とした新しい運動療法となり得る可能性を示した点に本研究の意義があります。なお、糖尿病運動療法として推奨されている有酸素運動は糖尿病の原因となるインスリン抵抗性を改善し、良好な血糖コントロールを得るために必須の運動療法であることは揺るぎなく、本研究はその効果を否定するものではありません(図3)。

図3. 予想される有酸素運動とスキル運動の活用方法

掲載論文

発表雑誌名

Experimental Neurology

論文タイトル

Motor skills training-induced activation of descending pathways mediating cortical command to hindlimb motoneurons in experimental diabetic rats

著者

Ken Muramatsu 1*, Naoko Niimi2 , Masako Ikutomo3 , Satoshi Shimo4 , Toru Tamaki5 , Masatoshi Niwa6 , Kazunori Sango2

著者(日本語表記)

村松 憲1*、 新見 直子2 、 生友 聖子3 、 志茂 聡4 、 玉木 徹5 、 丹羽 正利6 、 三五 一憲2

*責任著者

所属

1. 杏林大学 保健学部 理学療法学科 2. 東京都医学総合研究所 疾患制御研究分野 糖尿病性神経障害プロジェクト 3. 東京医療学院大学 理学療法学専攻 4. 健康科学大学 作業療法学科 5. 名古屋女子大学 理学療法学科 6. 杏林大学 保健学部 作業療法学科

用語の解説、注釈

*1 大脳皮質運動野から始まり脊髄に投射する神経線維束を指します。自らの意思によって生じる随意運動に関する運動指令伝達を行うと考えられています。

*2 脳幹にある赤核と呼ばれる神経核から始まり脊髄に投射する神経線維束を指します。赤核は大脳皮質運動野からもシナプス結合があり、大脳→赤核→脊髄の順で間接的に運動指令を脊髄に送ります。赤核脊髄路は錐体外路とも呼ばれ、自らの意思によらない不随意運動の制御に関わると考えられています。

*3 ストレプトゾトシンを投与することによって1型糖尿病を発症したモデル動物。

*4 糖尿病患者の運動障害の原因は、末梢神経障害と筋実質の異常が関与することが既に知られています。

*5 GAP-43のリン酸化は、伸長・再生中の軸索にだけに認められると考えられています。

研究内容に関する問い合わせ先

杏林大学 保健学部 理学療法学科

准教授 村松 憲(ムラマツ ケン)

電話:0422-47-8000(代表)

E-mail:k-muramatsu@ks.kyorin-u.ac.jp

取材に関する問い合わせ先

杏林大学 広報室

電話: 0422-44-0611 Fax: 0422-44-0892

E-mail: koho@ks.kyorin-u.ac.jp

関連記事

single.php

保健学部

保健学部

保健学部

保健学部