「現代社会と観光ホスピタリティ」日本の伝統文化の今後を考える ―株式会社和える

観光交流文化学科1年生の専門必修授業「現代社会と観光ホスピタリティ」は、実社会における観光ホスピタリティの接地面の豊かさを学ぶことを目的としています。いわゆる「観光産業」とは呼称されない業界でありながら、観光と深く関わり活躍される実務家を隔週でゲストにお呼びする授業、その翌週には学生同士で関連のテーマを議論します。

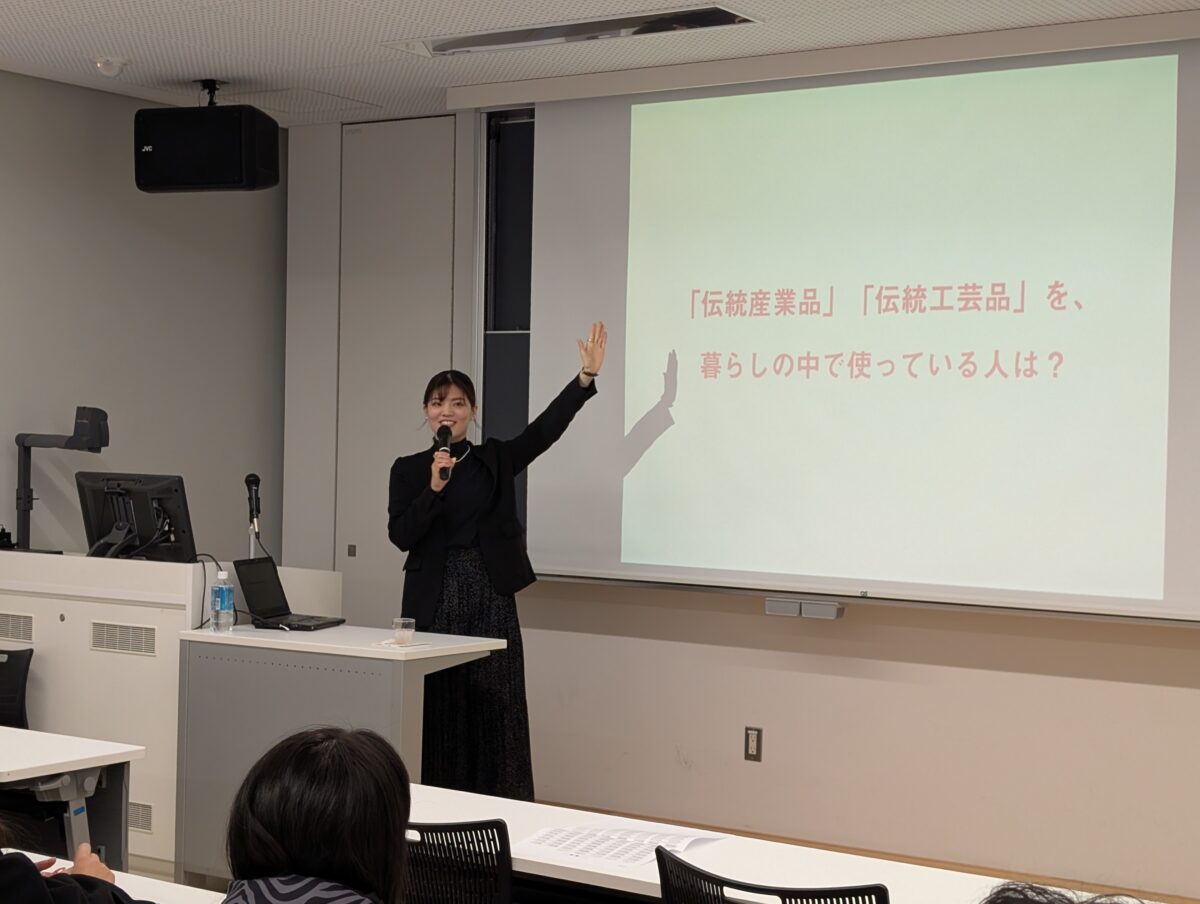

第9回のゲストには、「株式会社 和える」の杉本有希氏を招き、日本の伝統産業を未来へつなぐ数々の事業、事業に込められている想いなどについてお話を伺いました。日本の伝統産業は後継者不足などの理由で衰退の危機に直面していますが、そのような課題に対して「和える」では幼少期から大人までが使うことができる食器の企画・開発から始まり、伝統に触れることのできるワークショップの企画・運営、ホテルや旅館の一室を日本の伝統や職人の手仕事を感じられる空間にプロデュースする事業等、伝統の継承を切り口にさまざまな事業展開がなされていることを学びました。特に今年新しくスタートされた事業である滞在型施設「aeru time-stay」では、日本の伝統的な家屋で宿泊しながら、日本の伝統に触れてもらうことで心身をより豊かに整える体験が提供されていました。新しいツーリズムとして、その実践をご紹介いただき、大変刺激を受けました。

翌週には、観光の視点から日本の伝統産業についてディスカッションをしました。

杉本氏のお話を聞くまでは、履修している学生にとっては「伝統産業」というと格式が高く、身近なものではないというイメージだったようですが、授業を通して日本の伝統、文化、手仕事の魅力に関心を持ち、グローバル化し同一化していく社会の中で独自の文化を大切にしていく意義を見出す機会となりました。

「ドラマで輪島塗を見ていたり、テレビの番組で伝統産業を知っていましたが、どうしても値段的な意味でなかなか実際には触れる機会がなかったので、少し奮発して赤ちゃんの時から伝統に触れるというのはとてもいい考えだなと思いました。職人さんと私たちをつなげてくれる会社であり、さまざまな分野から伝えてくれていたので、伝統に入りやすいなと今回感じました。またプラスチックの箸で食べるのと漆器でできたものとでは味が変わるとおしゃっていたので、とても不思議に思い、今度挑戦してみたいなと思いました。」

「和えるの方の講義を受けて、日本文化を未来に繋ぐことについて改めて考えさせられました。私は日本文化が好きで大切にしたいと思っていますが、最近は欧米化が進んで、昔ながらの文化や価値観が少しずつ失われていると感じています。だからこそ、日本らしさを残していくためには、小さい頃から日本文化に触れることが大事だと思いました。子どものときから日本の文化を身近に感じていると、成長してからも自然とその価値を大切にしようと思えるのではないかと考えています。」

担当教員:観光交流文化学科 准教授 赤嶺 恵理

関連記事

single.php

外国語学部

外国語学部

_嵐-449x648.jpg)

外国語学部

外国語学部