|

|

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

| TOP | CONTENTS | INDEX | MAIL | Copyright (C) by Dept. of Clinical Hematology Kyorin Univ. School of Health Sciences All rights reserved.

杆状核球の核形態を解析

杆状核球の核形態を解析  page1/2

page1/2

1 好中球のクロマチン濃縮の意義

1 好中球のクロマチン濃縮の意義

2 核の幅に対する制約

2 核の幅に対する制約

3 分節核の−部の萎縮

3 分節核の−部の萎縮

4 好中球遊走能と核の形

4 好中球遊走能と核の形

5 末梢血,骨髄の杆状核球は全く同一形態とみてよいのか?

5 末梢血,骨髄の杆状核球は全く同一形態とみてよいのか?

6 杆状核球が過大に誤判定される危険

6 杆状核球が過大に誤判定される危険

-

- 好中球系は骨髄球で細胞分裂が終り、後骨髄球から杆状核へ,さらに末梢血へ動員されるときは分節核になる.この核の変化を経て好中球はスムースに動員される.好中球の遊走能は,分節核に成熟することで最大に活かされる.しかし、われわれが末梢血や骨髄の好中球系を鑑別するとき,骨髄球,後骨髄球,杆状核球,分節核球と呼び慣れた形態の定義と標本上の細胞とが,実際には移行像のために食い違いが起こりやすい.

- 好中球分類では核はDNAを実際には計測せず,暗黙の了解としての一般的な「定義」と「みえた印象」て鑑別されてきた.その結果として杆状核と分節核球の境界を決めにくいという、統一できそうにない大きな問題を抱えてきた.

- その問題点をミクロの眼で明らかにし,今後の観察に「解析手法」として生かせるか提言してみたいと思う.今回は末梢血と骨髄の杆状核球を中心に,機能と形態面から考えてみたい.

- 好中球分類では核はDNAを実際には計測せず,暗黙の了解としての一般的な「定義」と「みえた印象」て鑑別されてきた.その結果として杆状核と分節核球の境界を決めにくいという、統一できそうにない大きな問題を抱えてきた.

成熟好中球の核はDNAを不活化して折りたたみ,DNAからは新たな物質はつくらず,クロマチンは濃縮され,粗大塊状になる.

多染性赤芽球の核の濃縮も同様である.多染性赤芽球の核の直径は普通5マイクロメートルまでに濃縮されるが,骨髄の類洞壁の小孔を通過できず,末梢血には赤芽球を認めない.分節核球の核幅は4マイクロメートルで,細胞活動を邪魔しない形で存在し,骨髄から末梢血に出るとき5マイクロメートル以下の構造の類洞壁小孔をくぐり抜ける.

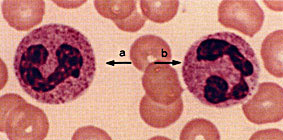

図1末梢好中球の核幅は4マイクロメートル

中毒性顆粒を持つ杆状核球(a)や分節核球(b)でさえも,核の幅は普通4マイクロメートルまで濃縮される.

少数出現する杆状核球(白血球数の5%以下)は核幅も分節核球とほぼ同じである.

動員の拡大で核幅の大きい杆状核球も出現するが(a),組織へ出るには核が狭まって障害になるらしく,核変性(b)を起こして押しもどされる.細菌感染,アレルギー性炎症などでは,このように杆状核球の核幅が大きいと核の一端が濃縮することがある.

末梢血の杆状核球数出現平均値は500個/マイクロリットル,分節核球数は3,000個/マイクロリットルで差があるが,内皮面に付着した辺縁プールの同数の分節核球を勘案すると,実数の差はさらに大きい.この差は骨髄から血液への動員は杆状核球では不利で,杆状核が小孔の通過や炎症局所へ出るとき分節核ほどの自由が利かないためと思われる.

ウイルス感染症では末梢血標本に好中球が死んでいく像が普通にみられるが,細胞直径の萎縮(14マイクロメートル以下)や核の濃縮細胞質が著明に赤みの増した好酸性化が特徴である.

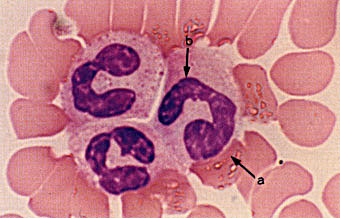

図2 杆状核球の部分的な壊死

(a)杆状核の端が大きすぎ,血管から炎症局所に出るとき挟まれ,時間経過で壊死による核の部分的変性が生じ(b),押し戻された像とみられる.

- 好中球系は骨髄球で細胞分裂が終り、後骨髄球から杆状核へ,さらに末梢血へ動員されるときは分節核になる.この核の変化を経て好中球はスムースに動員される.好中球の遊走能は,分節核に成熟することで最大に活かされる.しかし、われわれが末梢血や骨髄の好中球系を鑑別するとき,骨髄球,後骨髄球,杆状核球,分節核球と呼び慣れた形態の定義と標本上の細胞とが,実際には移行像のために食い違いが起こりやすい.