診療科の特徴

わたしたちの、腎臓・リウマチ膠原病科は腎臓・膠原病をひとつの科で診療にあたっています。これは、全国的に見ても例が少なく、研究・臨床の面において優れたバランスを持ち合わせた科であると言えます。

腎臓内科では、腎炎・ネフローゼ、電解質異常、高血圧を始め、あらゆる血液浄化法を対象としています。腎炎・ネフローゼ疾患では、年間約60件以上の腎生検が行われ、この結果を病理との合同カンファンレンスで診断しています。血液浄化法に関しては、透析センターと協力し、血液・腹膜透析の導入と維持管理に加え、ICUチームを構成しME部門と協力しながら他科の血液浄化(CHDF,PEなど)をサポートしています。

膠原病では、ANCA関連血管炎の臨床・研究分野において草分け的な存在のため、有数の診療患者数を誇っております。これに加え、ループス腎炎を始めとする膠原病関連腎炎の迅速な診断と診療も得意としております。また、関節リウマチ等に対する生物学的製剤についても、治験に参加するなど、積極的に治療に用いています。

当科では認定医内科・総合内科専門医の取得はもとより、腎臓専門医、リウマチ専門医、透析専門医に必要な症例の診療が行えます。このため、多くの医局員が認定内科医、総合内科専門医、腎臓内科専門医、透析専門医、リウマチ専門医などの各種専門医資格を最短で、重複して取得しています。

また、子育て中の医師も多く働いており、家庭と仕事の両立を考える女性医師にも無理なく働ける環境です。

医局の年間行事

医局内の定例行事、当科主催の研究会、関連する主な学会のスケジュールは以下の通りです。

※現在は当科主催の研究会や公開講座は一時中止しています。

(開催月が前後することもあります。)

| 医局行事 | 開催学会 | ||

| 4月 | 日本内科学会総会 日本リウマチ学会総会 |

||

| 5月 | (腎臓フォーラム) | ||

| 6月 | (三多摩腎疾患治療医会) 多摩リウマチ研究会(春) |

日本透析学会学術集会・総会 日本腎臓学会学術総会 EULAR(欧州リウマチ学会議) |

|

| 7月 | 医局説明会 | (じんぞう教室) | |

| 8月 | (納涼会) | ||

| 9月 | 日本腎臓学会東部学術大会 | ||

| 10月 | (じんぞう教室) | ||

| 11月 | 多摩リウマチ研究会(秋) | 米国腎臓学会議(ASN) 米国リウマチ学会(ACR annual meeting) |

|

| 12月 | (忘年会) | (三多摩腎疾患治療医会) | 日本リウマチ学会関東支部学術集会 |

| 1月 | (じんぞう教室) | ||

| 2月 | |||

| 3月 | (歓送迎会) | (多摩PD研究会) | |

当科主催の研究会

三多摩腎生検カンファランス

2ヶ月に一度、三多摩地区の腎臓専門医師および腎組織病理の第一人者を招き学会レベルの症例検討会を行っています。

三多摩腎疾患治療医会

三多摩地区およびその周辺地域において、透析医療に関わっている医師・看護師・技師が多数参加している研究会です。

長澤俊彦名誉学長が理事長を務め、当教室が事務局となっております。昭和55年に発足し現在に至るまで年2回の開催を続けています。

一般社団法人 三多摩腎疾患治療医会

多摩リウマチ研究会

駒形教授が代表世話人を務める研究会で、当教室が事務局となっております。

多摩地区のリウマチ内科医・整形外科医による研究活動を行っています。

多摩リウマチ研究会

当科主催の公開講座

腎臓について考えるフォーラム

年1回「三鷹市民公開講座」として「腎臓について考えるフォーラム」を三鷹市民会館/産業プラザにて開催しています。

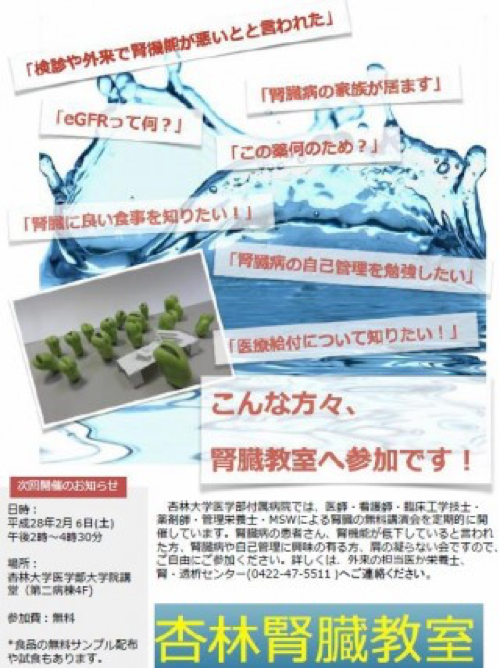

じんぞう教室

腎・透析センターでは、腎臓の働きや腎臓病について学んでいただくために、どなたでもご参加いただける「じんぞう教室」を年に3回開催(7月・10月・1月)しております。毎回70名以上の方に参加していただき、医師、看護師、薬剤師、栄養士、ケースワーカーによる「腎臓病とはどのような病気か」や「検査データの見方」、「薬の服用方法」、「腎臓病の治療食」などを中心に講義を行っています。

リウマチ教室

関節リウマチの患者様に対して、病態や治療について学んでいただくため、医師、看護師、薬剤師等による「どのような病気か」や「薬について」、「最新の治療」、「リハビリテーション」などを中心に講義を行っております。