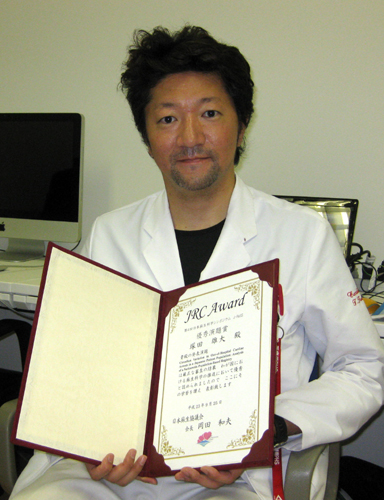

病院・診療科についてATTの塚田雄大助教が日本蘇生科学シンポジウムでJRC-Awardを受賞

作成日時 2011年10月14日

ATT(Advanced Triage Team)に所属し、おもに1・2次救急患者の治療にあたる、循環器内科の塚田雄大助教が、9月25日に神戸で行われた第4回日本蘇生科学シンポジウムにおいて、JRC-Awardを受賞しました。同賞は、発表された演題の中から優秀な研究成果をおさめた研究者に贈られる賞で、今回のシンポジウムでは塚田助教を含め3名が受賞しました。

塚田助教は日々の臨床に携わる中で、朝方に起こりやすいと言われていた心臓病や脳卒中の病気について、夕方にも多く発生することに着目し、日本における院外心停止患者のうち、発症が目撃された17万余の症例について、心原性の心停止と非心原性とにわけて、それぞれ年齢と性別を層別化しどのような時間帯に発症しているか(概日リズム)を研究しました。その結果、心原性の心肺停止は朝だけではなく夕にもピークがあり朝と夕の2度ピークがあること、心原性でない心肺停止は朝、昼、夕と3度のピークがあることを突き止めるとともに、男女比は変わらず、若年者よりも高齢者にその傾向が強いこともわかりました。

塚田助教の一連の地道な研究が今回高く評価されたもので、この研究成果により、日本人が心肺停止を発生しやすい危険な時間帯が把握できるようになり、リスクのある方には診察時に注意を促したり、患者さん自身でも用心できるようになります。

受賞に当たり塚田助教は「患者さんに還元できる臨床研究をしたいと思っていましたので、今回の結果はとても嬉しいです。新たなエビデンスを出せるよう、引き続き頑張りたいと思います。ご指導いただいた循環器内科の吉野秀朗教授、高度救命救急センターの山口芳裕教授、ATT統括責任者の松田剛明副理事長、そして池田隆徳元杏林大学教授に大変感謝しております」と語りました。

日本蘇生協議会は、救急蘇生科学に関する研究や内外の関連諸団体との連携協力等をおこない、日本における蘇生教育の啓発・普及ならびに安心で安全な市民生活に貢献することを目的として2000年に発足しました。協議会は、医学系の学術団体や救急・蘇生教育を推進する団体で構成されており、国際蘇生連絡委員会(ILCOR)による2010 Consensus on Science with Treatment Recommendations (CoSTR)に基づき、日本における心肺蘇生法や一次救命処置(BLS)二次救命処置(ACLS)の日本版ガイドラインを定めています。

塚田助教は日々の臨床に携わる中で、朝方に起こりやすいと言われていた心臓病や脳卒中の病気について、夕方にも多く発生することに着目し、日本における院外心停止患者のうち、発症が目撃された17万余の症例について、心原性の心停止と非心原性とにわけて、それぞれ年齢と性別を層別化しどのような時間帯に発症しているか(概日リズム)を研究しました。その結果、心原性の心肺停止は朝だけではなく夕にもピークがあり朝と夕の2度ピークがあること、心原性でない心肺停止は朝、昼、夕と3度のピークがあることを突き止めるとともに、男女比は変わらず、若年者よりも高齢者にその傾向が強いこともわかりました。

塚田助教の一連の地道な研究が今回高く評価されたもので、この研究成果により、日本人が心肺停止を発生しやすい危険な時間帯が把握できるようになり、リスクのある方には診察時に注意を促したり、患者さん自身でも用心できるようになります。

受賞に当たり塚田助教は「患者さんに還元できる臨床研究をしたいと思っていましたので、今回の結果はとても嬉しいです。新たなエビデンスを出せるよう、引き続き頑張りたいと思います。ご指導いただいた循環器内科の吉野秀朗教授、高度救命救急センターの山口芳裕教授、ATT統括責任者の松田剛明副理事長、そして池田隆徳元杏林大学教授に大変感謝しております」と語りました。

日本蘇生協議会は、救急蘇生科学に関する研究や内外の関連諸団体との連携協力等をおこない、日本における蘇生教育の啓発・普及ならびに安心で安全な市民生活に貢献することを目的として2000年に発足しました。協議会は、医学系の学術団体や救急・蘇生教育を推進する団体で構成されており、国際蘇生連絡委員会(ILCOR)による2010 Consensus on Science with Treatment Recommendations (CoSTR)に基づき、日本における心肺蘇生法や一次救命処置(BLS)二次救命処置(ACLS)の日本版ガイドラインを定めています。

![]()

![]()