病院・診療科について受動喫煙対策2019

2018年 7 月に「改正健康増進法」が参議院で可決成立しました。今後は経過措置を経たうえで、東京オリンピック・パラリンピック が開催される 2020 年4 月に全面施行される見込みです。しかし、子供・患者等が利用する学校や病院等は 、2019 年7月1日から規制開始となります。これまでは努力義務で したが、今後違反があった場合は、罰則が課せられる法律に変わります。今回は、受動喫煙対策そして禁煙について説明します。

現状は努力義務

現行の受動喫煙対策が、法律でどのように定められているかご存知でしょうか。受動喫煙については「健康増進法」の25条で定められています。

第二十五条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

職場は上記各種施設のうち「事務所」に該当し、「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と されています。簡単に言えば、「受動喫煙を防止するために努力しましょう」ということで、仮にこれを守らなかったとしても、特にお咎めはありません。

新たな受動喫煙対策法ではルールが厳格化

1.屋内への喫煙場所の設置は不可

「特定屋外喫煙場所」

1. 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること

2. 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること

3. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること(建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所

2.喫煙禁止場所における喫煙には罰則も適用

受動喫煙対策法が施行された後は、喫煙のできる場所が前述のとおり厳格に定められます。禁煙とされた場所で喫煙した場合、罰則が適用されます。

3.事業者としての求められる対応

事業者側には、主に下記のような対応が「義務」として求められます。

「喫煙室だとわかる旨、および20歳未満の立ち入りを禁止する旨を提示」

20歳未満の人を喫煙室に立ち入らせないことも「義務」の一つにあたります。若い従業員のいらっしゃる職場では、特に留意する必要があります。

「喫煙室以外に喫煙器具や設備を置いてはいけない」

事業者の方は、屋外に喫煙室を設置するとともに、喫煙室以外からは喫煙器具を撤去しなくてはいけません。

加熱式タバコと従来のタバコの違い

加熱式タバコとは、タバコ葉を加熱し、その蒸気を吸引するものです。タバコ葉を燃やしてその煙を吸う従来の紙巻きタバコと比べると、燃やさない

のでタールが発生せず、より害が少ないと言われています。「有害物質を約90%低減している」と宣伝で聞いたことがあるかと思います。

確かに、一酸化炭素、クロトンアルデヒドらの有害物質は確かに90%近く削減されていますが、ホルムアルデヒド、アクロレインなどの他の有害物質

に関しては20%ほどしか削減されていないこともわかっています。

受動喫煙はゼロにはできない

残念ながら、受動喫煙対策を行っても、受動喫煙をゼロにすることはできないとされています。受動喫煙が防ぎにくい理由として、

1.喫煙場所から必ずたばこの煙が漏れる

2.喫煙場所の掃除や機器メンテナンスを行う労働者が濃厚な受動喫煙を受ける

3.煙だけでなく、喫煙者の服や髪についている残留物にも有害物質が多く含まれる

などが挙げられます。特に3の残留物吸引による受動喫煙を3次喫煙(サードハンドスモーク)といい、これも十分危険性があることがわかってきました。

「3次喫煙(サードハンドスモーク)」

禁煙のすすめ

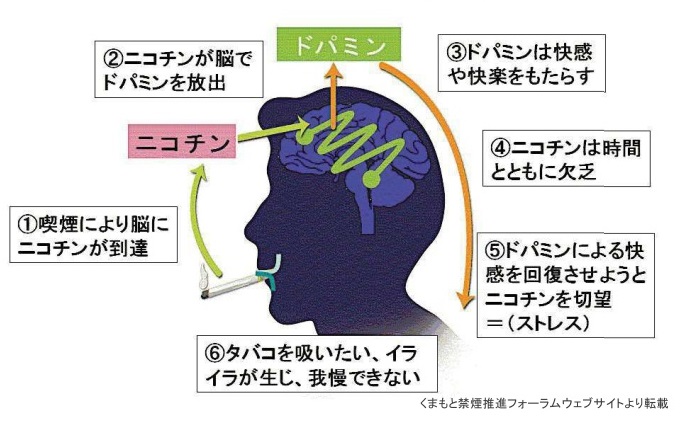

止められない=ニコチン依存が起きている

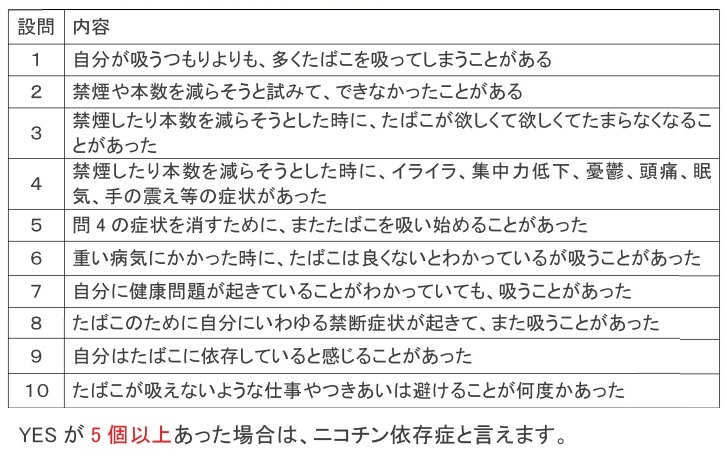

ニコチン依存度チェック

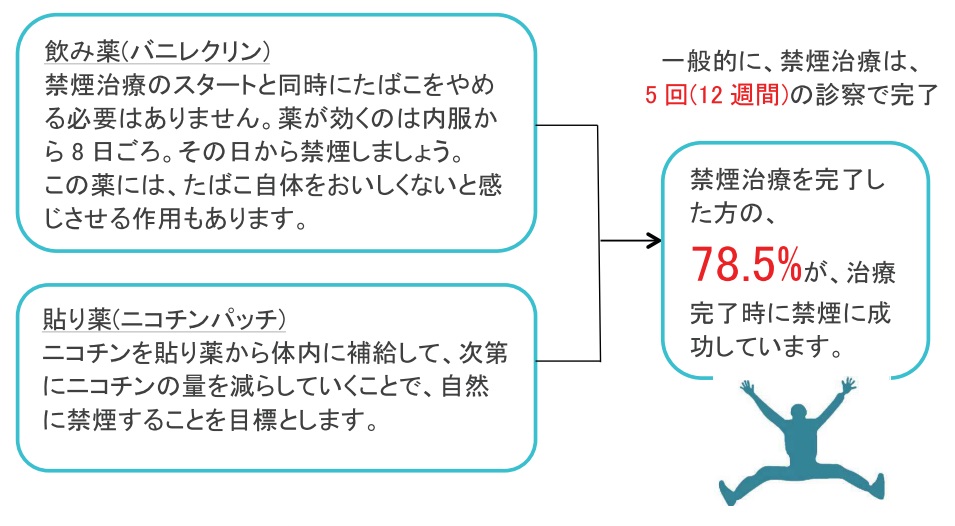

禁煙治療

一定の条件を満たせば、禁煙治療には健康保険が適用されます。12週間、1日一箱吸った場合のたばこ代で十分お釣りがきます。3割負担の治療費の目安は

15,740円(8週間)~21,130円(12週間)程度です。たばこ1箱を400円とすると、1日一箱として、8週間で22,400円、12週間で33,600円、1年間で145,600円です。

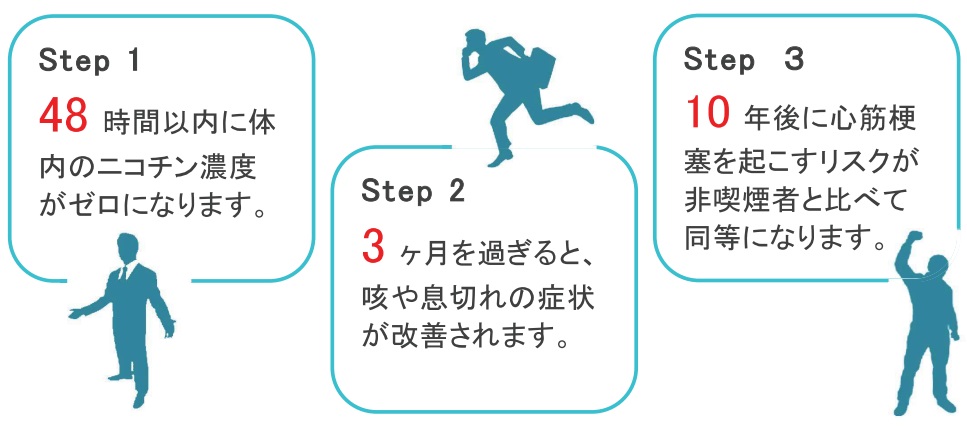

禁煙後の変化

また、個人の健康問題の改善だけでなく、生産性にも影響が大きいという利点もあります。禁煙に伴う起業への経済効果は、2013年に先進国7カ国で行われた大規模調査でも実証されています。少しでも止めなければと

思っている方、次の目標を禁煙に挑戦するというのはいかがでしょうか?

須田智也:医学部総合医療学教室、杏林学園専属産業医