健康ひとくちメモ子どもの食物アレルギー

アレルギー疾患には、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、アレルギー性鼻炎などがありますが、近年、特に子どもの食物アレルギーが増えており深刻な問題になっています。

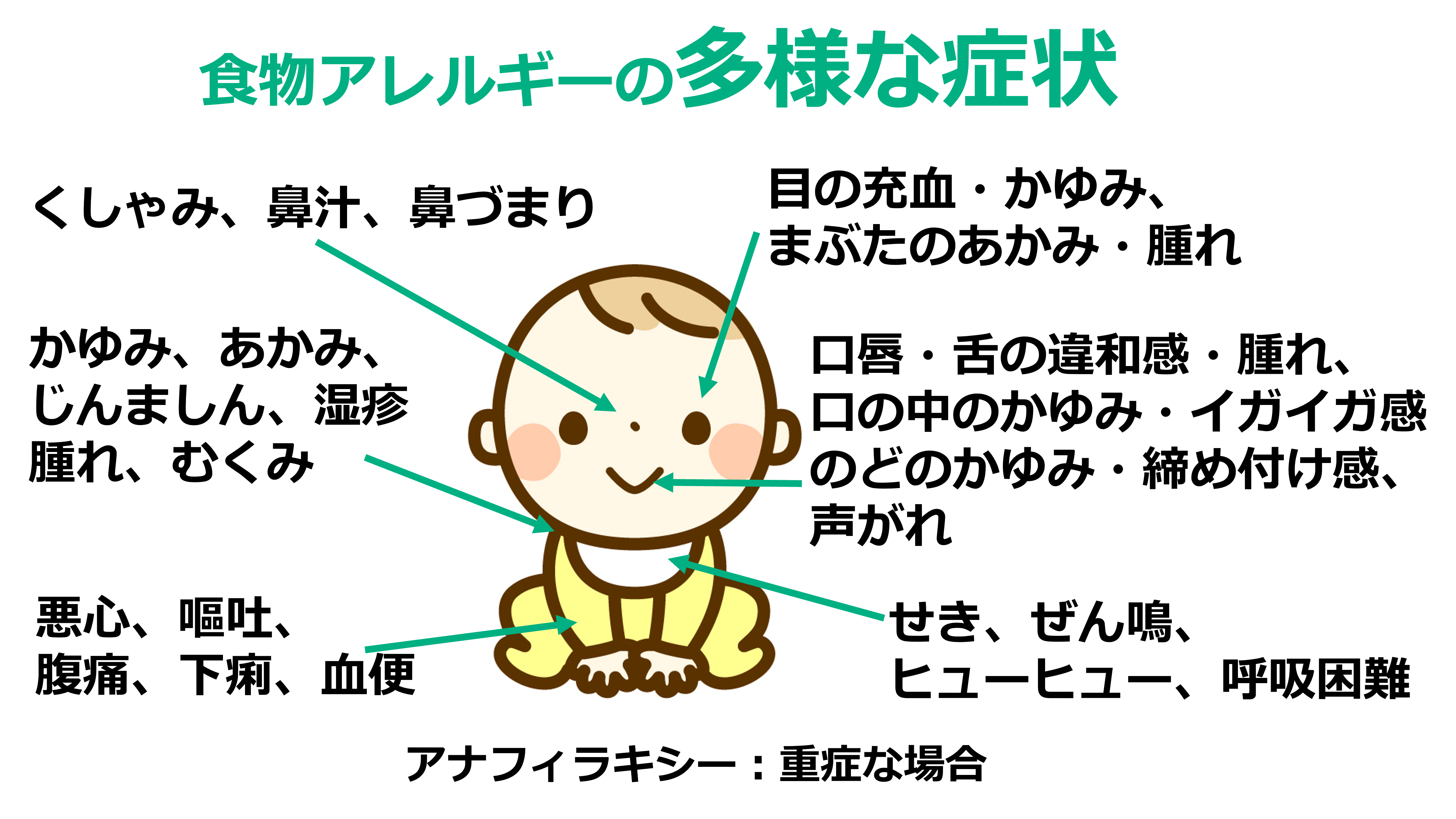

もっとも多くみられる症状は皮膚症状(かゆみ・あかみ・じんましん・湿疹・腫れ・むくみなど)で、食物アレルギーのある子どもの約9割にみられます。さらにひどくなると、ぐったりして意識障害が起こり、血圧が低下する「アナフィラキシーショック」といわれる危険な病態になることもあります。

こうしたリスクから子どもを守るために、正しい理解に基づいた適切な対応についてお伝えしたいと思います。

食物アレルギーとは?

食物アレルギーとは、特定の食物を食べた後に過剰な免疫反応により多様な症状がおこる病気です。乳幼児に発症しやすく、原因食物は鶏卵、牛乳、ナッツ類(くるみ、カシューナッツ等)が多いです。正常な免疫反応は、インフルエンザウイルスなどの外敵が体内に入ってきたときに抗体を産生してウイルスや病原菌を撃退するためにはたらきます。しかし、アレルギーでは、本来無害なはずの食べ物を「敵」だと誤認して、抗体(IgE抗体)をつくってしまいます。一度このIgE抗体ができてしまうと、再度同じものを食べたときにアレルギー症状が誘発されます。これが食物アレルギーです。

食物アレルギーの検査と誤食時の対応

検査方法

食物アレルギーの診断では、まず詳しい問診を行い、症状が出た時の状況、食べたものや症状の種類や出るまでの時間などを確認します。さらに、疑わしい食物に対する血液検査(IgE抗体)や皮膚テスト、実際に食べて症状が出るかを確認する食物経口負荷試験を行います。ただし、ある食物について血液検査で陽性でも、実際にその食物を食べて症状が出なければ食物アレルギーではありません。

誤って食べてしまった場合の対応

食物アレルギーと確定診断されたら原因食物の除去を行う必要がありますが、気をつけていても、お子さんが誤食してしまうことがあります。アナフィラキシーの症状がある場合はすぐに救急車を呼び、病院へ連れていってください。

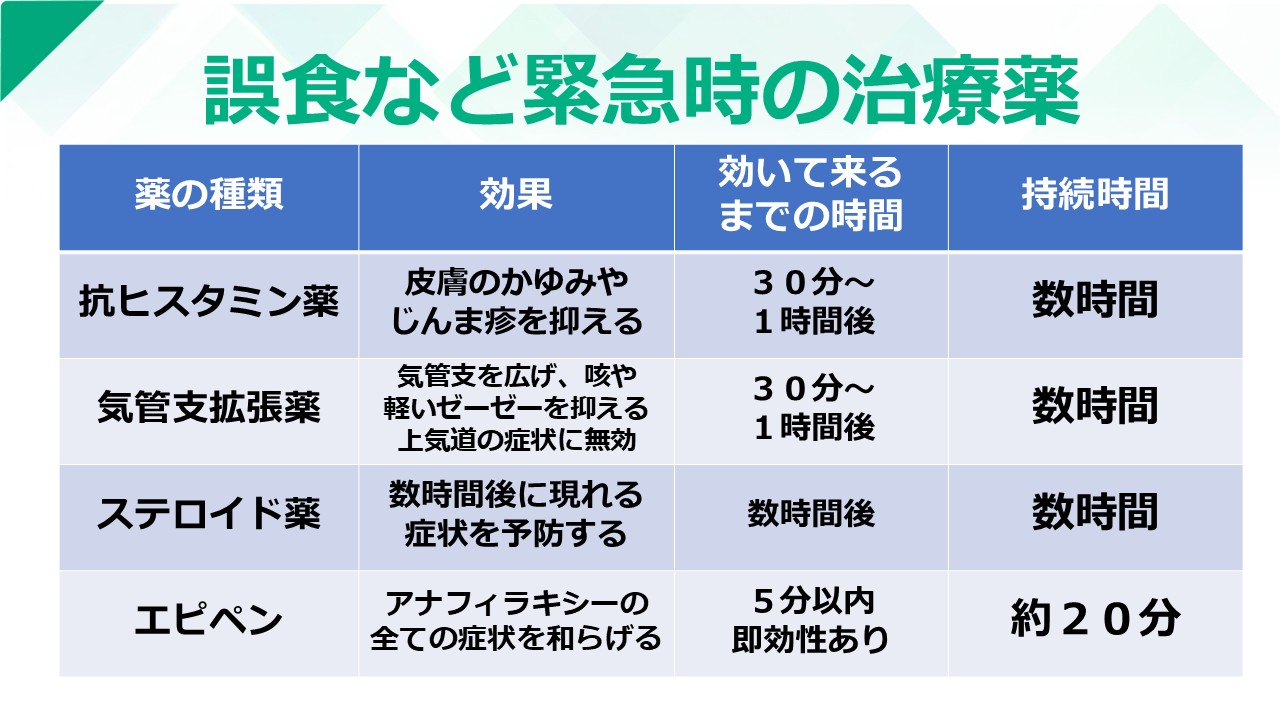

食物アレルギーの患者さんには、誤食など緊急時のための下記のような治療薬を事前に処方しています。医師の指示に従ってこれらの治療薬を使用し、改善傾向がなければ速やかに医療機関を受診してください。特にエピペンを使用した場合には、症状が改善しても必ず救急車を呼んで医療機関を受診してください。

食物アレルギーの予防

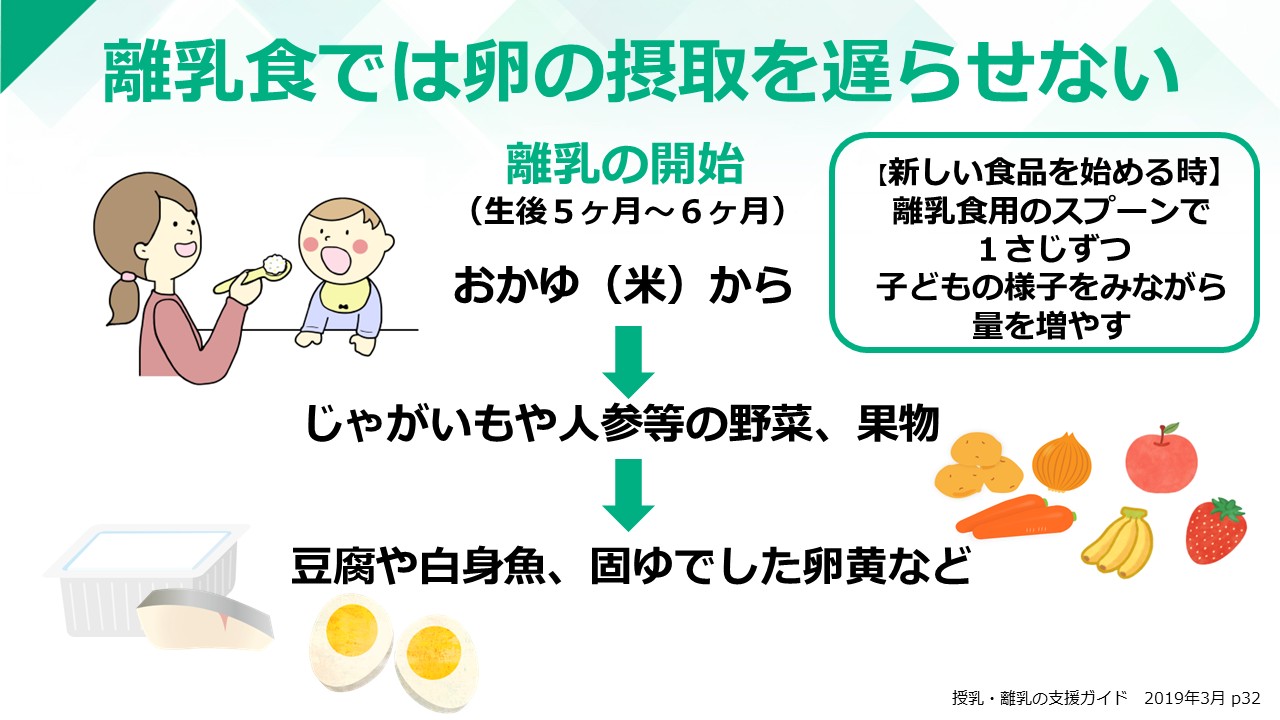

以前は「アレルギーの原因となる食べ物を食べさせなければ、食物アレルギーにならない」と考えられており、アトピー性皮膚炎がある赤ちゃんには卵アレルギーを心配して離乳食で卵は除去するよう指導されたこともありました。

しかし、今ではこれがまちがいであったことがわかりました。

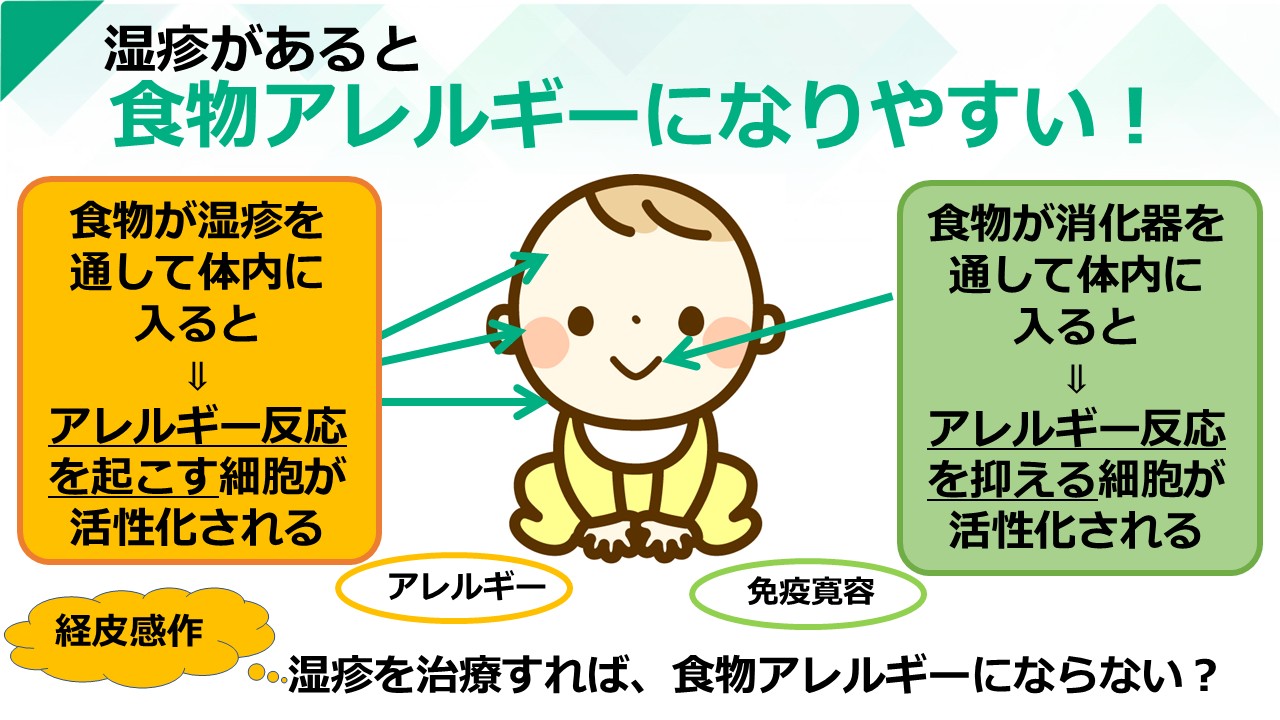

アトピー性皮膚炎がある赤ちゃんが卵アレルギーになるのは、「経皮感作(けいひかんさ)」が原因であることが多いのです。これは、皮膚から卵の成分が体内に入り、免疫が反応してしまう状態を指します。赤ちゃんが卵を食べていなくても、家族が卵を食べていると、環境中に卵の成分が存在するため、皮膚のバリア機能が弱くなった部分から皮膚の奥に取り込まれ、鶏卵アレルギーを発症するのです。

一方、消化管を通して食べ物を摂取すると、腸の中の免疫によってアレルギー反応を抑える「免疫寛容」というものが働くことがわかりました。

つまり、乳児にアトピー性皮膚炎がある場合には皮膚疾患をできるだけ早く治し、皮膚のバリアをしっかり守り、適切な時期(生後5-6か月)に離乳食を開始して、少しずついろいろな食べ物を食べることが食物アレルギー予防にも有効だということになります。

年長児に発症する花粉症と関係した食物アレルギー

これまで食物アレルギーがなかった年長児に、花粉症に伴って食物アレルギーが発症することがあります。花粉症では花粉に対するIgE抗体ができます。花粉と特定の果物には植物として似たような構造のタンパク質が含まれているため、花粉に対するIgE抗体が果物のタンパク質にも結合する「交差反応性」と呼ばれる反応がおこります。花粉症になると関連した果物を食べたときにも、口の中がイガイガしたりする症状が出てくるようになるのです。これを「花粉-食物アレルギー」といいます。 例えば、白樺とハンノキなどに花粉症があると、この花粉と同じような成分を含むリンゴやモモ、サクランボなどを食べてアレルギーを発症することがあります。

【花粉-食物アレルギーの特徴】

- 口の中のピリピリ・かゆみなどがメイン(重症化することはほとんどない)

- 生の果物に反応する(アップルパイやリンゴジャムなど加熱したものには反応しない)

他にも、スギ花粉はトマトと交差反応性があります。花粉症の症状が出ている季節に症状が出やすいため、重症な花粉症の人は注意が必要です。

運動と関係した食物アレルギー

食べただけでは症状が起きなくても、食べた後に運動をすることによって症状が誘発される「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」というものがあります。

例えば、うどんを食べた後にサッカーをすると、じんましんや咳が出たりするというようなケースです。もともと食物アレルギーがないお子さんに起こるので、原因がすぐにわからないことが多いですが、特殊な負荷試験を行うことで診断が可能です。

まとめ

食物アレルギーは、正しく理解することがとても大切な疾患です。過剰に心配したり、軽く見たりしてもよくありません。子どもの食物アレルギーは自然に治ることがよくあります。そのため、1度診断された場合でも定期的に検査を受けることが必要です。正しい診断と適切な対応で、子どもの健やかな成長をサポートしていきましょう。