よく頂く質問をまとめました。

FAQ

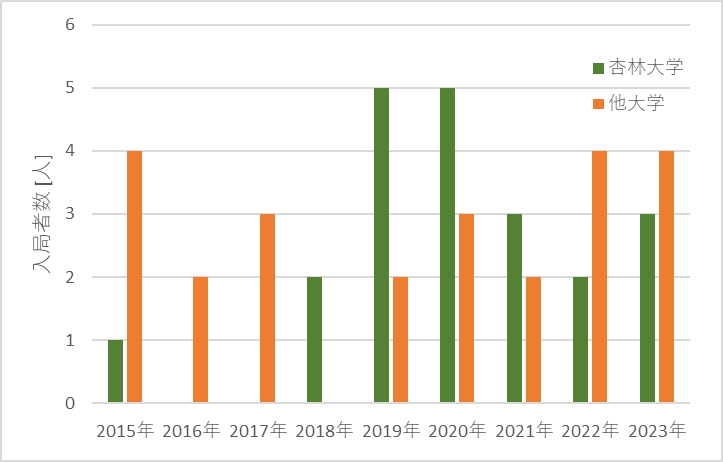

新入局員は毎年何人くらい入りますか?

近年の入局者数はこちらです。

2015年 5人 2016年 2人 2017年 3人 2018年 2人(うち東京都地域枠 1人) 2019年 7人(うち東京都地域枠 4人) 2020年 8人(うち東京都地域枠 4人) 2021年 6人(うち東京都地域枠 2人、途中入局1人) 2022年 7人(うち東京都地域枠 3人、途中入局1人) 2023年 7人(うち東京都地域枠3人、途中入局2人) 毎年、他大学出身や、他の医療機関で初期臨床研修を受けた先生方も入局されています。

また、近年は後期研修を他施設で行ってから入局される方もいらっしゃいます。

新規入局者のうち、杏林大学出身者は約半数程度です。例年、東京都地域医療医師奨学金(東京都地域枠)を受けている人も杏林内外から入局されており、指定勤務に配慮した出向先・キャリアプランを提示しています。

ここで後期研修を行ったら、どんな産婦人科診療の経験ができますか?

周産期・腫瘍・生殖医療・女性医学 産婦人科診療に必要な知識・技術を幅広く身につけることができます。各部門の先生がたに教えてもらいましょう。

周産期 松島実穂

杏林大学医学部付属病院は、総合周産期母子医療センターとして多摩地区の周産期医療を支える重要な施設です。総分娩数は年間800件ほどで、帝王切開率は約40%です。正常妊娠・正常分娩はもちろんのこと、様々な疾患を有する母体と胎児の管理を行っており、多くの症例を経験できます。またスーパー母体救命指定施設でもあり、救命救急科・麻酔科・放射線科・小児科とも密接に連携し、重体の母体救命にも積極的に取り組んでいます。

病棟はチーム診療で、当直も二人での当直体制ですので、若い先生方がたった一人で診療にあたることはありません。自信を持って妊婦さんの治療方針を立て、お産を扱えるようになるまで必ず指導医がつきますので、安心して研修できます。

そのほかにも、産科ガイドラインの読み合わせ会や、週1回の症例検討会では担当した患者さんについての発表とディスカッション、分娩や胎児超音波検査、縫合などのシミュレーション研修も定期的に開催し、みなさんが勉強できる環境は十分に整っています。超音波遺伝外来では、疾患が疑われる胎児の専門的な精査を行っておりますが、指導医による丁寧な指導のもと若い先生も超音波検査にあたっています。

このように、当科の産科部門は診療と共に教育にも大変力を入れています。明るく親しみやすい雰囲気の中で、必要な知識と技術を身につけることができます。興味がある方は是非見学にいらしてください。腫瘍 松本浩範

婦人科では年間約600件の手術を行っております。良性疾患から悪性疾患まで婦人科疾患全般を網羅しています。悪性疾患(浸潤癌)は年間約100件の手術件数があり、婦人科腫瘍専門医も5名在籍し十分な教育環境が整っています。また腹腔鏡下の婦人科悪性腫瘍手術も行っており、開腹手術から腹腔鏡下手術まで十分に学べる環境にあります。良性疾患についても開腹手術から腹腔鏡下手術まで豊富な症例があり、入局1年目から執刀出来る環境にあります。一方で産婦人科専門医取得後のサブスペシャリティである婦人科腫瘍専門医や細胞診専門医を育成するための教育も充実しており、将来的に多くの施設で活躍できる人材を育成する環境にあります。

婦人科腫瘍を極めるための教育および環境が十二分に整っており、婦人科腫瘍学を志したい君たちを待っています。ぜひ私達とともに婦人科腫瘍の将来を担う一人として切磋琢磨していきましょう。

皆さんの入局を心よりお待ちしています。

生殖内分泌 石川美佳

皆様は不妊治療にどのような印象をもっているでしょうか。専門的な知識が多く難しそう、治療のゴールが見えない、値段が高い…などなど。不妊治療は2022年度より保険適応となり、より患者さんにとって身近なものになりました。

当院の生殖内分泌(不妊治療)はタイミング治療、人工授精、体外受精と一連の治療を行っています。

当医局の日常診療は産科と婦人科に分かれているので、不妊治療チームはどちらかに所属しながら、不妊治療に携わる形になります。外来は週に2回、人工授精や体外受精における採卵・胚移植は患者様の状態に応じて平日は毎日対応しています。それぞれに所属しながらの不妊治療は忙しい時もありますが、産科・婦人科の垣根を越えて女性のライフスタイルに寄り添った仕事をすることができるため、とてもやりがいを感じます。産婦人科専門的取得前であっても興味があれば積極的に診療に参加してもらっています。

また、大学病院なので合併症を持った患者さんも多いです。当科で行っている病気を持つ女性の妊娠前相談ができるプレコンセプションケア外来とも連携しながら診療を行っています。不妊治療は妊娠することが目的ですが、そこに至るまで、至ってからの経過も携わっていけるのは当院で不妊治療を勉強するメリットだと思います。

女性医学 小林千絵

産婦人科のサブスペシャルティは大きく分けて周産期医学、婦人科腫瘍学、生殖内分泌学、そして女性医学があります。女性医学とは『産婦人科の専門領域のひとつで、QOLの維持・向上のために、女性に特有な心身にまつわる疾患を主として予防医学の観点から取り扱うことを目的とする』と定義されています。日本の平均寿命は世界でもトップクラスなのは知っていると思いますが、この少子高齢化社会で必要なのは平均寿命を延ばす事よりも健康寿命を延ばす事です。この健康寿命に対するアドバイザー的な存在が女性ヘルスケア専門医となります。杏林大学産科婦人科における女性医学の専門外来は主に『すこやか外来』と『プレコンセプションケア外来』ですが、産科・婦人科の一般外来でもその知識は必要とされます。産婦人科医になり外勤で外来をするようになると更に実感すると思います。

月経困難症で学校も休みがちな悩める中学生、更年期障害で仕事も行けず家族にあたってしまう女性、頻尿で夜中起きてしまい熟睡が得られない高齢女性にどのような治療法を提案しますか?挙児希望あるけれど重度の病気を持っている人にどのようなアドバイスをしますか?簡単なようで結構難しいです。皆さんもぜひ一緒に勉強してみませんか?結構自分の健康意識にも繋がるので意外に興味持てると思います。敷居は高くないです、お待ちしています。

内視鏡 澁谷裕美

当科では良性腫瘍(主に卵巣嚢腫、子宮筋腫)や異所性妊娠、不妊症に対する腹腔鏡下手術や子宮鏡下手術と、悪性疾患(主に子宮体癌)に対する腹腔鏡下根治術(リンパ節郭清)を行っています。日本産科婦人科内視鏡学会で認定される腹腔鏡下手術認定施設であり、技術認定医も2名在籍しています。悪性疾患を腹腔鏡下で行うには日本婦人科腫瘍学会の腫瘍専門医がいることも必須条件で、当科では内視鏡技術認定医と腫瘍専門医を同時に取得した医師を中心に悪性疾患の腹腔鏡下手術を行っています。入局4年目に産婦人科専門医を取得した後、腹腔鏡下手術をsubspecialityに選択した場合は100例の腹腔鏡下手術を執刀し、日本産科婦人科内視鏡技術認定医の取得を目指します。

当直はどれくらいありますか? 大学以外の病院の勤務はありますか?

大学当直は月4回程度です。当直明けは帰宅もしくは半日勤務とする等、勤務環境の改善に取り組んでいます。

大学の関連施設(病院、クリニックなど)での勤務が週1回あります。分娩を行う施設での当直は、大学で分娩や急患時の対応が行えるようになってから勤務となるので安心です。分娩が自分で取れるようになるまでは、検診などの分娩を扱わない勤務もあるため収入は安定しています。杏林大学ではどのような形で研究ができますか?

田中啓、小林陽一

当教室では基礎研究にも力を入れています。基礎研究といっても全くの基礎的研究ではなく、臨床に直結するような研究を行うことを基本にしています。そのような研究を「トランスレーショナル リサーチ」と言います。すなわち日々の臨床において「何故なんだろう?」「どうしてなんだろう?」という疑問からそれを解明すべく基礎研究を行ない、その結果をまた臨床にフィードバックするというものです。ですから色々な患者さんや疾患を勉強しながら「なぜ?」という疑問を持つことが大切なのです。

杏林大学産婦人科では産婦人科専用の広い実験室があり、培養細胞や実験動物を用いた基礎実験を行うことができます。実験助手さんもいて、実験を手伝ってくれます。

産婦人科専門医を取得したあとに、大学院生として基礎研究をはじめ、学位を取得する人が多いです。社会人大学院生として、臨床経験を積みながら(病院からの給与あり)研究も行うこともできます。大学院在学中に、サブスペシャリティの専門医資格を取得することもできます。

周産期領域では、成長因子(インスリン様成長因子)やサイトカインと胎盤・胎児発育に関する研究を行っています。

婦人科腫瘍領域では内膜症性嚢胞(チョコレート嚢腫)の癌化のメカニズムと、チョコレート嚢腫と卵巣癌の鑑別のための新たなバイオマーカーの開発を行っています。それ以外にも子宮癌の浸潤に関する因子の研究や、松果体ホルモンであるメラトニンの婦人科疾患における意義など様々な研究の「タネ」がありますが、マンパワー不足でなかなか進みません。是非我々と一緒に臨床に直結する研究を行なっていきましょう。医局はどんな雰囲気ですか?

私たちの医局は女性が7割を占め、男性医師たちも皆和やかで、アットホームな雰囲気です。医局旅行は夏と冬の年2回あり、夏は温泉宿に1泊し翌日はラフティングやブドウ狩りなど観光して、お昼は皆でバーベキューをするのが恒例です。冬は越後湯沢で温泉につかりながらゆっくりするもよし、翌日スキーに行くもよし、という自由な感じです。夏には東京湾屋形船での納涼会もありますし、歓迎会、同門会、忘年会など皆で集う機会も多く楽しい医局です。遊びだけではなく、学会発表も皆熱心に取り組んでおります。また3次救急やスーパー母胎搬送の当番医でもあることから、産科救急の際には集結して救命するチーム力もあります。是非見学にいらしていただき医局の雰囲気を感じ取っていただければと思います。

研修医や医学生向けのセミナーなどはありますか?

西ヶ谷 順子

学内で開催しているものとして、K-sim(Kyorin simulation education)があります。月に1回開催しており、対象は研修医や医学生(5、6年生くらい)です。

毎回テーマを決めて約1時間の体験型の講義を行っています。

これまで分娩介助、会陰縫合、産科超音波、外科縫合・結紮などの講義を行ってきました。

今後も様々なテーマでみなさんに目で見て、手に触れていただきながら学んでもらえる機会を提供できればと思っています。また、学外でおこなっているものとして、学会で開催しているサマースクールやPOP2(Plus One Project 2)があります。対象はサマースクールは医学部5,6年生および研修医1年目、POP2は研修医2年目です。毎年杏林大学からも参加する学生、研修医も多いです。

また、サマースクールやPOP2のスタッフとして(運営や指導者)としても毎年数名が参加しており、そこで得られた技術やノウハウを活かして大学でのセミナーでも指導をおこなっています。病院がある地域はどのような場所ですか?

渡邉百恵

当病院は住みたい街ランキングで上位に位置する吉祥寺駅を最寄りとします。病院周辺は比較的静かな住宅街ですが、少し行くと井の頭公園や深大寺などの自然豊かな場所もあれば、吉祥寺駅周囲はショッピングできる場所もあり、おいしいご飯屋さんも多いので食べる場所には困りません(逆に多くていつも迷ってしまいます(笑))。ちなみに病院周囲にも徒歩圏内に食事できる場所はいくつかあるので仕事が遅くなった時でも大丈夫です。

病院からは吉祥寺駅以外にも中央特快の停車する三鷹駅、最近再開発の進んでいる調布駅や仙川駅にもバスでアクセス可能です。中央線、井の頭線、京王線に囲まれており、新宿・渋谷・東京などの都心へも乗り換えなく行くことができます。また空港(羽田・成田)へは吉祥寺駅からバスで行くことができこの点も便利です。個人的には大学時代から10年以上ここで暮らしていますがこの地域は暮らしやすくて大好きで他の場所に移動することが考えられません!

周辺の主要施設

JR吉祥寺駅

吉祥寺駅周辺

井の頭恩賜公園

深大寺 出産育児に対する支援体制はありますか?

渋谷英里子

杏林大学病院では、産休・育休の後、時短勤務での復職が可能になる「女性医師復帰支援制度」が設けられています。週3日勤務、週4日勤務の2通りの勤務形態があり、当直は免除されます。

産婦人科女性医師の数は増加傾向にあり、キャリアと子育てとの両立を考える方が増えています。産婦人科学会でも、男女ともにワークライフバランスを考えることが提唱されています。

当科では大学勤務だけでなく、 関連病院・連携施設での勤務により、分娩や手術の経験を継続することもできます。フレキシブルに様々な形で早期に復職することで、産婦人科医としての「勘」を絶やさず、専門医の取得などの次のステップアップを目指すことができるよう支援しています。何か不安に思うことがあれば、ご相談に応じます。

分娩や手術の症例数について教えてください

当院における過去3年間の症例数は以下の通りです。

《 産科 》

2018年(平成30年) 2019年

(平成31年/令和元年)2020年(令和2年) 分娩(帝切含む) 947 949 811 帝王切開(緊急) 422(内 187) 428(内 205) 382(内 159) 母体搬送 受入件数 101 94 115 母体救命搬送 受入件数

(スーパー母体搬送)9 5 集計中 《 婦人科 》

2018年(平成30年) 2019年

(平成31年/令和元年)2020年(令和2年) 子宮頸癌 25 26 23 子宮体癌 47 45 48 卵巣癌

(境界悪性含む)42 49 34 その他の悪性腫瘍 11 8 7 子宮頸部上皮内病変 56 63 60 子宮良性腫瘍 133 139 132 卵巣良性腫瘍 141 127 90 骨盤臓器脱

(メッシュ手術)33(内 6) 32(内 6) 27(内 2) 鏡視下手術 241 228 174 - 腹腔鏡手術

(ロボット支援下手術)198(-) 194(内 5) 147(内 17) - 子宮鏡手術 43 34 27