ようこそ杏林大学高齢医学へ! >> トップページ

ここは杏林大学医学部高齢医学教室公式Webサイトです。

高齢医学や高齢診療科に興味のある医師の方、レジデントの方、学生の方に向けて情報を発信しています。

医局に関して匿名で質問したい方は【質問箱】をご利用下さい。

- 高齢医学/高齢診療科で後期臨床研修を受けてみたい方

- 総合医療に興味があり総合医/General Physicianになりたい方

- 認知症医療に興味のある方

- 将来高齢者の慢性期医療に携わる事を考えている方

- 内科開業や病院や高齢者介護施設の事業承継を考えている方

- 以上に興味のあるレジデント(初期/後期臨床研修医)の方は「レジデント向けの情報」をご覧ください

- 上記以外の医療関係者の方は「医療関係者向けの情報」をご覧ください

当科の神﨑恒一教授が最終講義を行います

2026年3月17日(火)17時30分から大学院講堂で、当科の神﨑恒一教授が「老いを診る、老いと生きる」をテーマに最終講義を行います。

高齢者医療や老年医学に興味をお持ちの学生や職員の方は、ぜひご聴講ください。

2026年2月から亀山祐美先生が当科の教授に就任いたしました

2026年2月から亀山祐美先生が当科の教授に就任いたしました。

しばらく神﨑恒一教授と2人体制となります。

抗Aβ抗体薬を用いた認知症診療に関する講演会で当科の輪千督高先生が講演しました

2025年12月23日(火)に三鷹産業プラザで抗Aβ抗体薬を用いた認知症診療に関する講演会が開催され、神﨑恒一教授座長のもと、輪千督高先生が当院認知症疾患医療センターにおける投与状況について講演しました。

同会では北多摩南部医療圏の複数の投与施設から演者が参加し、それぞれの施設における抗Aβ抗体薬投与に関する知見を共有し、有意義な議論を行うことができました。

今後も、教室全体で最新の知見を学び診療の質向上に取り組んでまいります。

ソルボンヌ大学の衣川清加教授をお招きし講演していただきました

2025年12月18日(木)にソルボンヌ大学の衣川清加教授をお招きし、カンファレンスにおける議論に参加していただき、またフランスにおける老年医学と老年科医事情について講演をしていただきました。

フランスは老年医学の教育体制が広く構築されており、本邦より多くの医学生が老年医学を学び、老年科医になっているという現状を知ることができました。また卒後教育やキャリア形成、mobile geriatrics team等の興味深い取り組みについて教えていただきました。

講義の後は、フランス以上に高齢化の進んでいる日本において高齢者医療の質の向上と担い手の育成のために我々老年科医が何に取り組むべきかについて、様々な角度から議論していただきました。

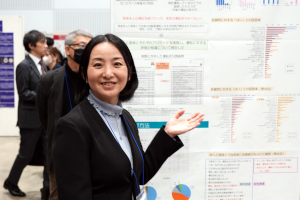

第44回日本認知症学会学術集会の参加報告

2025年11月21日(金)から23日(日)までの3日間、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催された第44回日本認知症学会学術集会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- もの忘れセンターにおける音楽療法の効果の考察─長期参加家族の経過に着目して─

- 穐吉千尋

- もの忘れ外来初診患者におけるCGAの10年間の変化

- 玉田真美

- もの忘れ外来通院患者におけるCDRJ スコア0と0.5の比較

- 永井久美子

今年は抗Aβ抗体薬に関する話題はもちろん、新たな診断基準の登場とそれに関連したアミロイドやタウ、シヌクレイン等の画像・バイオマーカー研究についての話題提供があり、多くの参加者とともに活発な議論を交わすことができました。

当科は、認知症そのものの治療を行いつつ、その方が持つ様々な併存症や急性期疾患に対して全人的医療を提供すべく、新たな知見の共有と若手医師の教育を行っていきたいと考えています。

第14回北多摩南部地域認知症連携会議を開催しました

第14回北多摩南部地域認知症連携会議を2025年10月27日月曜日19:00~20:30に三鷹産業プラザ 7階会議室で開催しました。

今回は各市・各認知症疾患医療センターにおける現在の取り組みや今後の活動の方向について情報交換を行い、当科の神﨑恒一教授が閉会のあいさつを行いました。

今後も、認知症疾患医療センターを運営している教室として、地域内外の行政や医療・介護事業所と連携し、より良い認知症診療の実現に尽くしたいと思います。

世界アルツハイマーデーライトアップと第13回認知症にやさしいまち三鷹開催のご報告

認知症の正しい理解への啓発活動として東京都庁のライトアップに合わせて、2025年9月18日から世界アルツハイマーデーである9月21日までの4日間、高齢診療科のある外来棟4階をイメージカラーであるオレンジ色にライトアップしました。

また、2025年9月28日(日)に三鷹市と当科が運営する認知症疾患医療センター共催で、第12回認知症にやさしいまち三鷹を開催しました。参加申込開始直後に定員が埋まってしまうほどの盛況ぶりで、当科からは神﨑恒一教授が開会挨拶を行い、認知症についてのパネルディスカッションと映画上映が行われました。

認知症疾患医療センターの活動を通して、これからも当教室は東京都や三鷹市と連携しつつ認知症の方やそのご家族の支援や啓発活動を行っていく予定です。

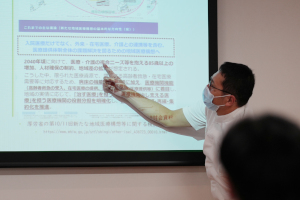

三鷹市医師会内科医会共催の講演会で当科の神﨑恒一教授が講演を行いました

三鷹市医師会内科医会共催の講演会で、当科の神﨑恒一教授が「認知症の早期診断・早期介入」について講演しました。

今回は特にアルツハイマー病の診断の変遷と抗Aβ抗体薬を用いた認知症診療の実際について解説し、認知症を含む高齢者の総合的診療について議論を深めることができました。

今後も教室として地域の医療・介護関係者向けに講演等を行い、連携を深めていく予定です。

アナフィラキシー対応研修会のご報告

2025年8月21日木曜日に本学医学教育学の冨田泰彦教授をお招きし、研修医センター3階のCSL(Clinical Simulation Labo)でアナフィラキシー対応研究を開催しました。

当科では遭遇する機会のあまり多くないアナフィラキシーですが、抗Aβ抗体薬を始めとする新しい薬剤の登場により遭遇機会の増加が予想されるため、緊急対応できるよう病棟看護師と協力の上技術の維持向上に努めております。

高齢医学歓送迎会のご報告ご報告

今年度当科を退職する新井さおり先生の送別と、入局した山本結希先生、山本尭先生の歓迎を兼ねた歓送迎会を2025年7月31日(木)に吉祥寺で開催しました。

医局出身者のご紹介にも掲載しているように、当科を卒業した先生方は様々な地域の診療所・高齢者施設・病院で急性期から慢性期の医療を担っています。退職後も診療手技や患者さんの紹介、学会や忘年会、SNSなどの場を通じて現役の医局員とも交流を続け、ともに高齢者医療・老年医学の発展に尽くしています。

a・tel(アテル)説明会開催の報告

FILLTUNE社製の聴こえのサポートツールa・tel(アテル)の説明会を開催いたしました。

同製品は無線で接続されたマイクと骨伝導ユニットで構成されており、骨伝導ユニットを耳にあててマイクの音声を伝えることができ、特に加齢性難聴の方との会話を目的に開発されたものです。

当科では、新しい臨床手技や医療機器のみならず、高齢者の臨床現場で有用なツールや食品など多方面の知識をアップデートすべく、業者の方のご協力を得ながら講習会を開催しています。内容によっては医局員のみならず研修医の先生や、院内の多職種の方にも広く門戸を開放していますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

永井久美子実験助手らの論文「高齢者の自動車運転に関する本人および家族への意識調査」が日本老年医学会雑誌62巻(2025)2号に掲載されました

永井久美子、玉田真美、輪千安希子、小林義雄、神﨑恒一らによる「高齢者の自動車運転に関する本人および家族への意識調査」に関する論文が日本老年医学会雑誌62巻(2025)2号に掲載されました。

本論文では、高齢運転者本人と家族との間にある認識の相違を明らかにし、両者の認識の乖離の大きさと3年以内の事故歴の間に関連があることを示しました。

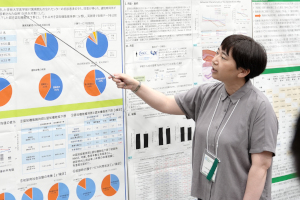

第67回日本老年医学会学術集会の開催・参加報告

2025年6月27日(金)~29日(日)に幕張メッセおよびTKP東京ベイ幕張ホールで開催された第67回日本老年医学会学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- with Ageing を科学する老年医学(理事長・会長講演)

- 神﨑恒一

- 地域医療・介護から見た老年科医のニーズ(シンポジウム)

- 小林義雄・小原聡将

- 音楽療法の実際(合同シンポジウム)

- 木村史子

- 自動車運転に関する本人と家族との意識の乖離とその意味について(口演)

- 永井久美子、玉田真美、輪千安希子、小林義雄、神﨑恒一

- 超高齢者に対する上部内視鏡検査実施の意義(口演)

- 内田奈緒子、輪千督高、神﨑恒一

- もの忘れ外来軽度認知障害患者における 5 年間の経過(ポスター)

- 輪千安希子、永井久美子、玉田真美、輪千督高、井上慎一郎、神﨑恒一

- 急性期病院における高齢入院患者の多職種カンファレンスの効果(ポスター)

- 輪千督高、長田正史、堀澤麻美、名古屋恵美子、神﨑恒一

- もの忘れ外来初診患者における身体機能と部位別筋肉量の関連性(ポスター)

- 玉田真美、永井久美子、茂木美都代、神﨑恒一

- みんなのティーサロン(交流企画)

- 竹下実希

今回は学会の主催ということもあり至らぬ点もあったとは思いますが、いつも以上に様々な分野の方と有意義な議論・情報交換を行うことができた気がします。今後も老年医学と高齢者診療の発展に教室として尽くしていきたいと思います。

認知症診療に関するWeb講演会で当院認知症疾患医療センターの玉田真美公認心理師が基調講演を行いました

抗Aβ抗体薬を用いた認知症診療に携わる医療従事者向けに開催されたWeb講演会で、当院認知症疾患医療センターの玉田真美公認心理師が基調講演を行いました。

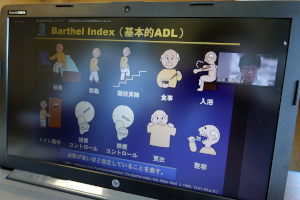

今回はCDRの実臨床に関する講演を行い、高齢者総合機能評価を含めた老年医学的な視点から、有意義な議論を行うことができました。

今後当教室としても、医学生や若手医師を含めた医療従事者向けに、最新の知見を学び優れた診療を行える機会を提供していく予定です。

多摩認知症フォーラム2025参加のお知らせ

2025年5月29日(木)19:00からZOOMウェビナー形式で多摩認知症フォーラム2025が開催されました。

当科の神﨑恒一教授が「高齢者の血管障害と認知症-予防から治療まで-」について講演し、認知症治療の実臨床について有意義な議論を行うことができました。

抗Aβ抗体薬やAChE阻害の貼付剤など様々な認知症治療薬が登場しており、認知症疾患医療センターを運営している科として、知識のアップデートを行っていく予定です。

若手老年科医向けの症例検討会に伊藤瑛祐先生がパネラーとして参加しました

先日東京都内の若手老年科医が集まる症例検討会がハイブリッド開催され、伊藤瑛祐先生がパネラーとして参加してきました。

今回は「貧血と肺梗塞を合併した症例」の検討で、高齢者を主に診療をされている先生方とともに老年医学的な視点から有意義な議論を行うことができました。

今後当教室としても、医学生や若手医師を対象に、老年医学を学び切磋琢磨できる場を提供していく予定です。

神﨑恒一教授の記事が学内誌Kyorin Heartbeat, No.34 2025.4の「さまざまなキャリアの先達から学ぶ」に掲載されました

当科の神﨑恒一教授が執筆した記事が、杏林大学医学部の学内誌Kyorin Heartbeat, No.34 2025.4の「さまざまなキャリアの先達から学ぶ」に掲載されました。

「老年医学の世界」と題して、老年科医の取り組みや、日本老年医学会学理事長としての活動について紹介しています。

抗Aβ抗体薬勉強会開催のご報告

当院以外の認知症疾患医療センターにおける抗Aβ抗体薬の使用状況について情報提供があったため、高齢医学/高齢診療科の医局員と認知症疾患医療センターの各スタッフで共有し、今後の診療に活かすための勉強会を開催しました。

当科では、新しい治療薬や臨床手技、医療機器についての知識を更新するため、多方面のご協力を得て説明会・勉強会を定期的に開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

パープルストライド東京2025参加のご報告

膵臓がんの早期発見や治療の促進を目的に2025年3月30日に開催されたチャリティーイベント「パープルストライド東京2025」に、オレンジ色のキャップを被ったチームオレンジとして参加してきました。

当院からは高齢診療科および認知症疾患医療センターのスタッフをはじめ、腫瘍内科や栄養科などの様々な立場の職員やそのご家族が参加しており、ともに走ったり歩いたりできました。

当科はがんを専門に取り扱う診療科ではありませんが、がん診療の一部を担う科として今後も様々な啓発活動に参加していきたいと考えております。

早期アルツハイマー病診療連携ミーティング参加のお知らせ

2025年3月11日(火)19:00から吉祥寺東急エクセルホテルで早期アルツハイマー病診療連携ミーティングが開催されました。

当科の輪千督高先生が「レカネマブ投与の実際と課題~当院もの忘れセンターの現状も含めて」について講演し、神﨑恒一教授が座長を務めました。

今回は特に抗Aβ抗体薬の投与の実際について、施設間の取り組みの違いや工夫などについて有意義な議論を行うことができました。引き続き、認知症疾患医療センターを運営する科として知識のアップデートを行っていく予定です。

認知症治療Up to date in 多摩参加のお知らせ

2025年2月13日(木)19:00から調布クレストンホテルとZOOMのハイブリッド形式で認知症治療Up to date in 多摩が開催されました。

当科の井上慎一郎先生が「当院もの忘れセンターの歩みと現在」について講演し、特別講演では当科の神﨑恒一教授が座長を務め、認知症治療の最新の知見について有意義な議論を行うことができました。

抗Aβ抗体薬やAChE阻害の貼付剤など様々な認知症治療薬が登場しており、認知症疾患医療センターを運営している科として、知識のアップデートを行っていく予定です。

ドナネマブ説明会開催のご報告

イーライリリー社製のケサンラ(ドナネマブ)について、高齢医学/高齢診療科の医局員と認知症疾患医療センターの各スタッフ、病棟看護師、関連施設医師が参加する説明会を開催しました。

先行薬であるレカネマブと比較検討し、最適な治療を選択できるよう関係各者の知識のアップデートを行っていく予定です。

当科では、新しい治療薬や臨床手技、医療機器についての知識を更新するため、多方面のご協力を得て説明会・勉強会を定期的に開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

2024年の医局説明会開催のご報告

2024年12月12日木曜日の17時30分から当院第3病棟8階カンファレンスルームで医局説明会を開催しました。

今回も井上慎一郎医局長による高齢医学・高齢診療科の紹介に始まり、神﨑恒一教授のご挨拶を経て、若手医局員として内田奈緒子先生、先輩医局員として小林義雄先生によるキャリア紹介を行いました。多くの初期研修医の先生にご参加いただき、老年医学や高齢者診療に興味を持っていただけたかと思います。

高齢医学は随時初期/後期臨床レジデント・大学院生の入局希望者を募集しています。高齢者の診療や研究に興味をお持ちの方であれば、出身大学や在籍診療科/研究機関を問わず見学を受け入れていますので、ご希望される方は下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

当院公式Webサイトの総合研修センター内の募集、見学、説明会情報にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

- 【連絡先】

- メール:kourei@ks.kyorin-u.ac.jp

- 電話:0422-47-5511(代表につながるので以下の担当者を呼び出してください)

- ※X(Twitter)やfacebookページ、instagramのメッセージでご連絡いただいてもOKです※

- 【担当者】

- 初期/後期臨床研修レジデントの相談:井上慎一郎(医局長)

- 大学院入学のご相談:神﨑恒一(教授)

LEQEMBI Catalyst Meeting in 多摩参加のお知らせ

2024年12月10日(火)19:00からウェビナー形式でLEQEMBI Catalyst Meeting in 多摩が開催されました。

当科の輪千督高先生が「当院もの忘れセンターでのレカネマブ投与の実際と課題」について講演しました。またディスカッションセッションでは、当科の神﨑恒一教授がファシリテーターを務め、複数の施設の立場から有意義な議論を行うことができました。

認知症疾患医療センターを運営している科として、引き続きレカネマブを含む抗Aβ薬に関する知見を深め、知識のアップデートを行っていく予定です。

BLS研修会開催の報告

2024年12月4日水曜日に3-8病棟病棟でBLS(Basic Life Support)研修会研修会を開催しました。

当診療科では実施機会があまり多くないBLSですが、緊急時に即座に対応できるよう病棟看護師と協力の上技術の維持向上に努めております。

当科では、臨床手技や知識の維持向上を目指し様々な研修会・講習会を開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放していますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

第13回北多摩南部地域認知症連携会議を開催しました

第13回北多摩南部地域認知症連携会議を2024年11月18日月曜日19:00~20:30に三鷹産業プラザ 7階会議室で開催しました。

今回は、各市・各認知症疾患医療センターにおける疾患修飾薬:レカネマブ治療の地域連携とその課題について情報交換を行い、北多摩南部地域の多くの方々と有意義な情報共有を行うことができました。

今後も教室として、地域の医療・介護従事者を対象に認知症診療についての研修や講演等を行っていく予定です。会の趣旨にもよりますが、より多くの幅広い職種の方に参加していただけることを期待しております。

第43回日本認知症学会学術集会の参加報告

2024年11月21日~23日にビッグパレットふくしまで開催された第43回日本認知症学会学術集会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- もの忘れ外来患者における自動車運転への意識および家族間の相違:男女別検討

- 永井久美子

- 公認心理師教育課程大学院生の認知症外来での実習2年目の考察

- 玉田真美

今年は、本邦2つ目の疾患修飾薬であるドナネマブ(ケサンラ)を皮切りに様々な薬剤の臨床試験の話題があり、またアミロイドやタウ、シヌクレイン等の画像診断を含むバイオマーカー研究、脳内ネットワーク研究、病理についての話題提供があり、例年以上に数多くの参加者があり議論を交わしていました。

当科は、認知症そのものの治療はもちろん、その方の身体疾患を含めた全人的診療の担い手として、新たな知見の共有を行っていきたいと考えています。

RUN伴みたか2024参加のご報告

今まで認知症の方と接点がなかった地域の住民や企業、商店などが、認知症を生きるご本人やそのご家族、医療福祉関係者と共にタスキをつなぎながら走るイベントRUN伴みたか2024が2024年10月26日(土)に開催され、高齢医学および認知症疾患医療センターのスタッフが参加いたしました。

今回は仙川から三鷹中央防災公園に向かう新川中原ルートを走りました。途中にある高齢者施設のスタッフや利用者の方が飲み物やお菓子を用意してくださり、旗やポンポンで応援していただきました。また認知症当事者の方も参加されており、全区間をご一緒させていただきました。

診療現場で日常的に認知症の方と接していましたが、地域の中で認知症の方ご本人やそのご家族、医療福祉関係者と交流することで認知症基本法が示す「共生社会」について、より深く理解できたように思えました。高齢医学/高齢診療科と認知症疾患医療センターとして、今後もこうした活動に参加していきたいと考えております。

永井久美子実験助手が食に関するwebメディア「食の便り」で記事監修を行いました

当教室の永井久美子実験助手が、食に関するwebメディア「食の便り」において高齢者向けの宅配食に関する以下の4記事の監修を行いました。様々な生活機能が低下した高齢者において宅配食は在宅生活を継続するために欠かせないサービスになりますが、個々人の疾患や生活上のニーズに合致した宅配食を選択する事は容易ではありません。この記事がその選択の一助となればと考えております。

- 高齢者向け宅配弁当おすすめランキング【やわらかく食べやすい!口コミで人気の食事宅配比較】

- 宅配介護食のおすすめランキング【誰でも食べやすいやわらかい食事を紹介】

- 腎臓病食の宅配ランキングを紹介!サービスの特徴から料金まで詳しく紹介!

- 脂質制限食宅配サービスおすすめランキング【低脂質食通販】

レカネマブ説明会開催のご報告

エーザイ社製のレケンビ(レカネマブ)について、高齢医学/高齢診療科の医局員と認知症疾患医療センターの各スタッフ、病棟看護師の多職種が参加するレカネマブの説明会を開催しました。

複数の診療科・診療部門と協力体制を構築して当科でも同薬の投与を開始しており、ARIA対応を含め関係各者の知識のアップデートを行っていく予定です。

当科では、新しい治療薬や臨床手技、医療機器についての知識を更新するため、多方面のご協力を得て説明会・勉強会を定期的に開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

神﨑恒一教授がスイス大使館で開催された「Healthy Longevity-Lessons from Japan and Switzerland」に参加しました

2024年9月17日にスイス大使館で開催された「Healthy Longevity-Lessons from Japan and Switzerland」に当科の神﨑恒一教授が招待され、日本とスイスの専門家や研究者と、高齢化と健康長寿について議論を行いました。

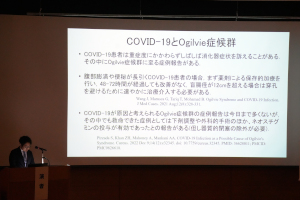

第76回日本老年医学会関東甲信越地方会の参加報告

2024年9月28日に本郷の東京大学医学部 教育研究棟14階 鉄門記念講堂で開催された第76回日本老年医学会関東甲信越地方会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- COVID-19肺炎および急性期脳梗塞で入院し消化管穿孔を来した一例

- 佐藤健太、高附里江、輪千督高、神﨑恒一

今回は現地開催のみとなり、対面で老年医学的な議論と情報交換を行うことができました。今後も教室として高齢者の診療と研究で得られた新たな知見の発信と議論を行っていきます。

世界アルツハイマーデーライトアップと第12回認知症にやさしいまち三鷹開催のご報告

認知症への正しい理解を呼びかける活動の一環として、世界アルツハイマーデーを含む2024年9月18日(水)から9月24日(火)に、高齢診療科のある外来棟4階を世界アルツハイマーデーにのイメージカラーであるオレンジ色にライトアップしました。

また世界アルツハイマーデー当日の2024年9月21日(土)には三鷹市と当科が運営する認知症疾患医療センター共催で『認知症にやさしいまち三鷹』を開催しました。三鷹市公会堂さんさん館3階で認知症当事者の方によるパネルディスカッションや映画の上映などを行い、定員を超える160名の方にご参加いただきました。

認知症基本法の成立に伴い、認知症の方御本人の意志が尊重された支援が法の下に保証されることになりました。これからも当教室は、東京都や三鷹市ととともに認知症についての支援や啓発活動を行っていく予定です。

第56回日本動脈硬化学会総会・学術集会の参加報告

2024年7月6日(土)~7日(日)に神戸国際会議場で開催された第56回日本動脈硬化学会総会・学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- コグニティブフレイルと脳小血管病の関連(口演)

- 永井久美子、玉田真美、神﨑恒一

動脈硬化学会への参加は久しぶりでしたが、様々な方と有意義な議論・情報交換を行うことができました。今後は高齢者が避けて通れないフレイルと動脈硬化の関連についても知見を深めてゆく予定です。

第66回日本老年医学会学術集会の参加報告

2024年6月13日(木)~15日(土)にウインクあいちで開催された第66回日本老年医学会学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- 今後の日本老年医学会の活動(理事長講演)

- 神﨑恒一

- 老年医学の成果の社会実装をめざして:日本老年医学会の役割(シンポジウム)

- 神﨑恒一

- 第二次老年医学推進5か年計画:第二次5か年計画の概要(シンポジウム)

- 神﨑恒一

- 高齢者の運転に対する意識調査:本人と家族の認識の相違について(口演)

- 永井久美子、玉田真美、輪千安希子、海老原孝枝、神﨑恒一

- もの忘れ外来患者における脳血流SPECT結果の認知症診断に対する有用性について(ポスター)

- 輪千安希子、輪千督高、永井久美子、海老原孝枝、神﨑恒一

- もの忘れ外来初診患者における身体機能と認知機能の10年間の推移(ポスター)

- 玉田真美、永井久美子、輪千安希子、神﨑恒一

今回も多様な分野の方と有意義な議論・情報交換を行うことができました。今後も老年医学と高齢者診療の発展に教室として尽くしていきたいと思います。

高齢医学公式instagramアカウント開設のお知らせ

杏林大学医学部高齢医学の公式instagramアカウントを開設しました。X(Twitter)やfacebookページと同じく総合機能評価(CGA)や老年症候群、認知症、誤嚥性肺炎、フレイル、サルコペニア、ポリファーマシーなど、高齢者の総合診療や看護、リハビリテーション、栄養、介護に役立つ情報を発信していく予定ですので、興味をお持ちの方はフォローください。

高齢医学を退職される先生方の送別会のご報告

2023年度で当科を退職される宮本孝英先生、佐藤俊先生、碩みはる先生の送別会を2024年3月28日(木)に3病棟8階カンファレンスルームで開催いたしました。

皆それぞれの専門性を活かして様々な場に旅立つことが決まっており、神﨑恒一教授からはなむけの言葉と、医局員からの花束や記念品などが贈呈されました。

医局出身者のご紹介にも掲載しているように、当科を卒業した先生方は様々な地域の診療所・高齢者施設・病院で急性期から慢性期の医療を担っています。退職後も診療手技や患者さんの紹介、学会や忘年会、SNSなどの場を通じて交流を続け、ともに高齢者医療・老年医学の発展につくしてくれています。

eZIS説明会開催のご報告

PDRファーマ社製の脳画像統計解析プログラムeZISニューロの説明会を開催いたしました。

当科では従来より脳血流画像と複数の脳画像統計解析プログラムを認知症診断の一助として活用してきましたが、そのうちのeZISニューロがアップデートされるため、改めて医局員で周知・学び直しを行いました。今後も医局員が良質な認知症診療を行えるよう、勉強会や説明会を行っていく予定です。

認知症診療に限らず、高齢者の診療で用いられる治療薬や臨床手技、医療機器についても説明会・勉強会を開催しております。研修医の先生にも広く門戸を開放しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

レカネマブ説明会開催のご報告

エーザイ社製のヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体免疫グロブリンG1(IgG1)モノクローナル抗体レケンビ(レカネマブ)の説明会を開催いたしました。

同薬は早期アルツハイマー病患者さんのアミロイドを減らし認知機能と生活機能の低下抑制を期待されている新薬ですが、治療を行う医療機関は様々な要件を満たす必要があります。

認知症疾患医療センターを運営する当科としても、定められた要件を満たし安全に投与を行える体制を作っていこうと考えております。

当科では、新しい治療薬や臨床手技、医療機器についての知識を更新するため、多方面のご協力を得て説明会・勉強会を定期的に開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

2023年の医局説明会開催のご報告

2023年12月7日木曜日の18時00分から当院第3病棟8階カンファレンスルームで医局説明会を開催しました。

今回も井上慎一郎医局長による高齢医学・高齢診療科の紹介に始まり、若手医局員として佐藤健太先生、先輩医局員として小林義雄先生によるキャリア紹介と質疑応答を行いました。複数の初期研修医の先生にご参加いただき、高齢者診療に興味を持っていただけていることを実感いたしました。

高齢医学は随時初期/後期臨床レジデント・大学院生の入局希望者を募集しています。高齢者の診療や研究に興味をお持ちの方であれば、出身大学や在籍診療科/研究機関を問わず見学を受け入れていますので、ご希望される方は下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

当院公式Webサイトの総合研修センター内の募集、見学、説明会情報にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

- 【連絡先】

- メール:kourei@ks.kyorin-u.ac.jp

- 電話:0422-47-5511(代表につながるので以下の担当者を呼び出してください)

- ※X(Twitter)やfacebookページ、instagramのメッセージでご連絡いただいてもOKです※

- 【担当者】

- 初期/後期臨床研修レジデントの相談:井上慎一郎(医局長)

- 大学院入学のご相談:神﨑恒一(教授)

第42回日本認知症学会学術集会の参加報告

2023年11月24日~26日に奈良県コンベンションセンターとJWマリオット·ホテル奈良で開催された第42回日本認知症学会学術集会に参加しました。

- 急性期病棟に入院した認知機能低下のある患者の転帰による比較

- 碩みはる

- 軽度認知障害患者に対する口腔機能評価の実施とその特徴

- 永井久美子

- 公認心理師教育課程大学院生の認知症外来での実習の考察

- 玉田真美

疾患修飾薬の登場もあって多くの演題がその登場を見越した内容となっており、認知症の方に関わる様々な医療介護福祉従事者や研究者のみならず、認知症に関わる様々な分野・職種の方々と有益な議論を行うことができました。当科は、認知症の方の身体疾患も含めた診療の担い手として、今後も新たな知見の共有を行っていきたいと考えています。

第11回認知症にやさしいまち三鷹開催のご報告

当科が運営している当院認知症疾患医療センターと三鷹市が共催する「第11回認知症にやさしいまち三鷹」が、2023年11月18日(土)に三鷹市公会堂さんさん館3階で開催されました。

第1部では当科の神﨑恒一教授が「認知症にやさしいまち三鷹実現にむけて、知ってほしいこと・あなたができること」について講演し、第2部では関連諸団体のによる活動発表やパネル展示がありました。多くの市民の皆さんに参加いただき、会場は満席に近い状態でした。

これからも当教室は、東京都や三鷹市ととともに認知症についての支援や啓発活動を行っていく予定です。

介護食試食会開催の報告

アレナビオ社製の介護食「ちそうごはん」の試食会を開催しました。

「ちそうごはん」は冷凍保存可能な介護食で、少量で栄養価が高くUDF区分が「歯ぐきでつぶせる」ものが多く用意されており、少食の高齢者やいわゆる口腔機能低下症の方に適していると考えられました。

当科では、新しい臨床手技や医療機器のみならず介護食などの高齢者の生活に役立つ知識のアップデートも行っており、今後も広い分野のご協力を得て講習会を開催していきたいと考えております。内容によっては研修医の先生にも広く門戸を開放していますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

当院認知症疾患医療センターでコグニサイズ教室を開催しました

認知症疾患医療センター事業の一環として、2023年11月14日火曜日にコグニサイズ教室を開催しました。今回は前半盛り上がりすぎてラダーまで進めず、ラダーは本学臨床心理学科の大学院実習生に体験してもらいました。

次回の開催情報は広報みたかの「市民活動みんなの掲示板」に掲載しておりますので、興味をお持ちの方はご参照ください。お申し込みは当院認知症疾患医療センターで受け付けておりますので、ご興味をお持ちの方はご連絡いただければと思います。

第12回北多摩南部地域認知症連携会議を開催しました

第12回北多摩南部地域認知症連携会議を2023年10月30日月曜日19:00~20:30に三鷹産業プラザ 7階会議室で開催しました。

今回は各市・各認知症疾患医療センターの認知症支援に関する情報交換を行い、お集まりいただいた北多摩南部地域の多くの方々と有意義な研修を行うことができました。

今後も教室として、地域の医療・介護従事者を対象に認知症診療についての研修や講演等を行っていく予定です。学内外を問わず広く参加していただけることを期待しております。

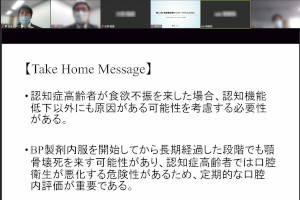

第75回日本老年医学会関東甲信越地方会の参加報告

2023年9月30日に新宿の東京医科大学病院で開催された第75回日本老年医学会関東甲信越地方会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- 口腔内潰瘍の治療で食思不振が改善した一例

- 佐藤健太、宇宿永史郎、高附里江、輪千督高、神﨑恒一

今回は現地開催のみとなり、対面で老年医学的な議論と情報交換を行うことができました。今後も教室として高齢者の診療と研究で得られた新たな知見の発信と議論を行っていきます。

第65回日本老年医学会学術集会の参加報告

2023年6月16日~18日にパシフィコ横浜で開催された第65回日本老年医学会学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- 急性期高齢者病棟における「抑制カンファレンス」の効果

- 碩みはる、堀澤麻美、内山雅貴、永井久美子、長田正史、神﨑恒一

- もの忘れ外来初診患者を対象にした,高齢者の自動車運転状況に関する実態調査

- 永井久美子、玉田真美、碩みはる、神﨑恒一

- もの忘れ外来初診患者における高齢者の運動習慣とCGAの関連について

- 玉田真美、永井久美子、輪千安希子、碩みはる、神﨑恒一

いまだ新型コロナウイルス感染症の影響はありましたが、久しぶりに現地開催の学会に参加し、多様な分野について対面で有意義な議論を行うことができました。また日本全国の様々な地域で診療しているOB・OBが集まり、情報交換を行うこともできました。今後も老年医学と高齢者診療の発展に教室として尽くしていきたいと思います。

IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2023参加報告

2023年6月12日~14日にパシフィコ横浜で開催されたIAGG Asia/Oceani Regional Congress 2023.で、以下の演題発表を行いました。

- Aspiration pneumonia causes respiratory sarcopenia in older people

- Takae Ebihara, Tatsuma Okazaki, Koichi Kozaki

- Dementia Care Support Team Activities & the multimorbidity of dementia patients

- Takae Ebihara, Koichi Kozaki

- Our approach for removal physical restraints in an acute care elderly unit

- Miharu Seki, Masaki Uchiyama, Mami Horisawa, Kumiko Nagai, Masasi Osada, Koichi Kozaki

- Automobile driving status for the first-time outpatients with memory impairment

- Kumiko Nagai, Mami Tamada, Miharu Seki, Koichi Kozaki

新型コロナウイルス感染症の影響はありましたが、今回は日本で現地開催の国際学会に参加し、幅広い分野・国と地域の参加者と、最先端の老年医学について多くの議論をわかすことができました。

パープルストライド東京2023参加のご報告

膵臓がんの撲滅と治療研究を支援するため患者さんやご家族、医療関係者、ボランティアの方が参加するチャリティーイベント「パープルストライド東京2023」が2023年4月30日に開催されました。 高齢診療科および認知症疾患医療センターからは、オレンジ色のバンダナやアームバンド等を身に着けたチームオレンジが参加しました。 医療関係者ではがん専門施設・部門からの参加者が多かったですが、当科もがん診療の一部を担う科として様々な活動に参加していきたいと思います。

第11回高齢者診療マスタークラス(GMC)開催のご報告

2023年4月19日水曜日の19:20からTKP新宿カンファレンスセンターで第11回高齢者診療マスタークラス(GMC)がZOOMによるハイブリッドで開催されました。

パネルディスカッション「体動困難、食思不振にて緊急入院となった一例」に当科の佐藤俊医師参加し、高齢者を主に診療をされている先生方とともに老年医学的な視点から有意義な議論を行うことができました。

今後当教室としても、医学生や若手医師を対象に、老年医学を学び切磋琢磨できる場を提供していく予定です。

認知症疾患医療センターにおける音楽療法実施のお知らせ

当院認知症疾患医療センターでは、非薬物療法(保険外診療)として音楽療法士有資格者が担当する音楽療法を実施しています。新型コロナウイルス感染症対策として換気や人数制限等を行い、楽器演奏や音楽鑑賞を中心に行っております。

特別な音楽経験の必要はなく、ご家族様もご一緒に参加していただけます。興味をお持ちの方は認知症疾患医療センターまでお問い合わせをいただければと思います。

三鷹市介護保険事業者連絡協議会主催の居宅介護支援事業者向けの研修会で『高齢者のフレイル・サルコペニアについて』講演しました

2023年2月17日金曜日に三鷹市介護保険事業者連絡協議会主催のケアマネージャー向けの研修会で、認知症疾患医療センター長の神﨑恒一教授が『高齢者のフレイル・サルコペニアについて』の講演を行いました。

居宅支援事業所や地域包括支援センターのケアマネージャーを中心に35人が参加し、研修後のアンケートでも「フレイルと思われる利用者さんへの対応について勉強になった」「栄養や口腔ケア、運動、社会参加の重要性がわかった」等のご意見をいただきました。

今後も認知症疾患医療センターとして、認知症にかかわる地域の様々な職種の方への支援を行っていきます。

2022年の第1回医局説明会開催のご報告

2022年12月8日木曜日の17時00分から当院第3病棟8階カンファレンスルームで今年1回目の医局説明会を開催しました。

今回は井上慎一郎医局長による高齢医学・高齢診療科の紹介に始まり、若手医局員として碩みはる先生、OB・OG医局員として小林義雄先生と竹下先生によるキャリア紹介をハイブリッドで行い、最後に神﨑恒一教授が総括するという盛りだくさんの内容になりました。

今回も多くの初期研修医の先生にご参加いただき、高齢者診療に興味を持っていただけていることを実感いたしました。

高齢医学は随時初期/後期臨床レジデント・大学院生の入局希望者を募集しています。高齢者の診療や研究に興味をお持ちの方であれば、出身大学や在籍診療科/研究機関を問わず見学を受け入れていますので、ご希望される方は下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

当院公式Webサイトの総合研修センター内の募集、見学、説明会情報にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

- 【連絡先】

- メール:kourei@ks.kyorin-u.ac.jp

- 電話:0422-47-5511(代表につながるので以下の担当者を呼び出してください)

- ※X(Twitter)やfacebookページ、instagramのメッセージでご連絡いただいてもOKです※

- 【担当者】

- 初期/後期臨床研修レジデントの相談:井上慎一郎(医局長)

- 大学院入学のご相談:神﨑恒一(教授)

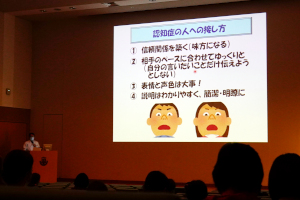

第4回三鷹市きれめのない認知症研修および令和4年度認知症ケアに関する研修を合同開催しました

2022年12月1日木曜日18時から第4回三鷹市きれめのない認知症支援研修と令和4年度認知症ケアに関する研修~認知症の人を理解する<初級>を合同開催し、認知症疾患医療センター長の神﨑恒一教授が認知症の基礎知識について、認知症看護認定看護師が認知症ケアについて、精神保健福祉士が地域と医療機関のつながりについて、それぞれ講演しました。

三鷹市の医療・介護・福祉従事者と院内の様々な職種の方に参加していただき、有意義な研修を行うことができました。

今後も認知症疾患医療センターとして、認知症にかかわる地域の方・院内の全職員を支援していきます。

第41回日本認知症学会学術集会/第37回日本老年精神医学会の参加報告

2022年11月25日~27日に東京国際フォーラムとWeb配信のハイブリッドで合同開催された第41回日本認知症学会学術集会/第37回日本老年精神医学会に参加しました。

- 実臨床に直ぐ役立つ,認知症者の誤嚥性肺炎・嚥下障害・EOL(シンポジウム):病態時間軸で診る,認知症者の誤嚥性肺炎・摂食嚥下障害・EOL

- 海老原孝枝

- 大学病院における認知症サポート医活動と入院認知症患者の多病性について

- 海老原孝枝、石井礼奈、小俣朋菜、十文字奈穂、内山雅貴、相馬圭介、杉町香、名古屋恵美子、根本康子、近藤晴彦、神﨑恒一

- 感染拡大前後で,もの忘れ外来にて妄想性障害と診断された患者の特徴

- 碩みはる、永井久美子、玉田真美、神﨑恒一

今回も認知症に関わる様々な分野・職種の方々と有益な議論を行うことができました。認知症の診療のみならず、認知症の方の身体疾患も含めた診療を行う当科として、今後もこのような場で新たな知見の共有を行っていきたいと考えています。

当院もの忘れセンターでコグニサイズ教室を開催しました

認知症疾患医療センター事業の一環として、2022年11月10日木曜日に当院もの忘れセンター内でコグニサイズ教室を開催しました。今回は三鷹市民の方に加えて本学心理学専攻の大学院生も参加し、換気等の感染対策を行いつつ楽しく行えました。

次回は12月8日(木)15時からの予定です。ご予約やお問い合わせは当院もの忘れセンターで受け付けておりますので、ご興味をお持ちの方はご連絡いただければと思います。

また、開催情報は広報みたかの「市民活動みんなの掲示板」にも掲載しておりますので、合わせてご参照ください。

第11回北多摩南部地域認知症連携会議を開催しました

第11回北多摩南部地域認知症連携会議を2022年11月7日月曜日19:00~20:30に三鷹産業プラザ 7階会議室で開催しました。

今回は、調布市医師会会長の西田伸一先生をお招きし「『調布市もの忘れ予防検診』実施過程における取組内容および検討課題」について講演していただきました。

十分なソーシャルディスタンスを保ちつつお集まりいただいた北多摩南部地域の多くの方々と有意義な研修を行うことができました。

今後も教室として、地域の医療・介護従事者を対象に認知症診療についての研修や講演等を行っていく予定です。学内外を問わず広く参加していただけることを期待しております。

第74回日本老年医学会関東甲信越地方会の参加報告

2022年9月24日に大宮のソニックシティで開催された第74回日本老年医学会関東甲信越地方会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- 94歳で発症した後天性血友病Aの1例

- 内田奈緒子、輪千督高、長田正史、井上慎一郎、海老原孝枝、神﨑恒一

今回もハイブリッド開催で演題はリモートでの発表となりましたが、有益な議論と情報交換を行うことができました。今後も教室として高齢者の診療と研究で得られた新たな知見の共有と議論を行っていきます。

第12回日本脳血管・認知症学会総会(AS-COG Japan 2022)を開催のご報告

2022年8月6日(土)に大崎ブライトコアホールで第12回日本脳血管・認知症学会総会(AS-COG Japan 2022)をハイブリッド開催し、以下の演題発表を行いました。

- 高齢者の心身の機能低下と認知症(会長講演)

- 神﨑恒一

- COVID-19と脳血管・認知障害(シンポジウム)

- 永井久美子

コロナ禍の中でのハイブリッド開催でしたが、近年注目されている認知症と血管性因子の関連に関して様々な臨床・研究分野の視点から活発な議論を行うことができました。今後も当教室として、老年医学や認知症に関する様々な学術活動を行っていく予定です。

第64回日本老年医学会学術集会の参加報告

2022年6月2日~4日に大阪府立国際会議場とZOOMによるハイブリッドで開催された第64回日本老年医学会学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- Medical aromatherapyと老年症候群(教育講演)

- 海老原孝枝

- 体組成と高齢者誤嚥性肺炎

- 宮本孝英

- 高齢者年齢区分による上部消化管疾患の特徴-上部消化管内視鏡検査結果から

- 宮本孝英

- 新型コロナウイルス感染拡大前後で,もの忘れ外来にて妄想性障害と診断された患者の特徴

- 碩みはる

「体組成と高齢者誤嚥性肺炎」を発表した宮本孝英先生が、第64回日本老年医学会学術集会 会長奨励演題賞を受賞しました。【NEW!】

本演題は肺炎発症高齢者と非発症者の体組成に焦点をおいた研究で、誤嚥性肺炎発症は認知機能には依存せずむしろBMI(Body Mass Index)に依存し、発症に関連する体組成因子が異なることを報告したものです。指導教官である海老原孝枝准教授の指導の元共同で研究を進め、この日発表することができました。詳細は当院のニュースリリース「宮本医師が『日本老年医学会学術集会』会長奨励演題賞受賞」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により引き続き現地およびリモートでの参加となってしまいましたが、幅広い分野の教育講演、シンポジウム、企画がLIVEおよびオンデマンドで配信されており、最先端の老年医学について多くの議論がかわされました。

初期研修医向上アンケート2021の結果解説動画を公開しました

2021年度に高齢診療科での研修を終えた初期研修医の先生の回答を集めた「初期研修向上アンケート」の集計結果を、わかりやすくまとめた解説動画を作成しました。結果の解説ページと合わせてご覧いただければと思います。

第10回高齢者診療マスタークラス(GMC)開催のご報告

2022年4月20日水曜日の19:20からTKP新宿カンファレンスセンターで第10回高齢者診療マスタークラス(GMC)がZOOMによるハイブリッド開催されました。

パネルディスカッション「食思不振で来院した認知症高齢者の一例」では当科の赤沼幸史医師が症例提示を行い、様々な施設で高齢者の診療をされている先生方が参加する中、老年医学的な視点から有意義な議論を行うことができました。

今後当教室としても、医学生や若手医師を対象に、老年医学を学び切磋琢磨できる場を提供していく予定です。

第21回東京都看護師認知症対応力向上研修Iをオンライン開催しました

第21回東京都看護師認知症対応力向上研修Iを2022年3月19日土曜日9:30~16:00に完全オンライン(ZOOM)開催しました。

都内病院に勤務する看護師を対象に、急性期医療機関へ入院された認知症患者さんがよりスムーズに医療を受け、本来の生活の場へ復帰し、その地域で暮らし続けられるよう支援するケアの知識と実践について講演と演習を行いました。完全オンラインでの開催は初の試みで、通信や入室のトラブルなどもありましたが、何とか有意義な研修を行うことができました。

今後も教室として、主に医療従事者を対象に認知症診療や対応についての研修・講演等を行っていく予定です。学内外を問わず広く参加していただけることを期待しております。

PICC/CVCの講習会開催の報告

当院麻酔科の徳嶺譲芳教授のご協力のもと、2021年12月2日と12月9日に3-8病棟カンファレンスルームにて梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)および中心静脈カテーテル(CVC)の講習会を行いました。

PICCおよびCVC手技は定着しつつありますが、当科ではさらなる臨床手技や知識の向上を目指して多方面からのご協力を得て講習会を開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放していますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

第3回三鷹市きれめのない認知症研修を開催しました

2021年12月2日木曜日19:00から当院大学院講堂に杏林大学客員教授で前東京都三鷹市長の清原慶子先生をお招きし、第3回三鷹市きれめのない認知症研修を開催しました。

清原慶子先生から「認知症と共に暮らせる地域に向けて」について講演していただき、当教室の神﨑恒一教授が参加者の方々と質疑応答と意見交換を行いました。

地域の多くの方々がお集まりくださり有意義な研修を行うことができました。

認知症疾患医療センターを担う診療科として、今後も地域で認知症と関わる方々の支援を行っていきます。

第40回日本認知症学会学術集会の参加報告

2021年11月26日~28日に東京国際フォーラムとWeb配信のハイブリッドで開催された第40回日本認知症学会学術集会に参加しました。

- プレナリーレクチャー7:認知症と生活習慣病(座長)

- 神﨑恒一

今回演題発表はありませんでしたが、引き続き認知症に関する研究活動を続けていきます。

2021年の第2回医局説明会開催のご報告(キャリア紹介スライドを追加しました)【NEW!】

2021年11月4日木曜日の17時30分から当院第3病棟8階カンファレンスルームで今年2回目の医局説明会を開催しました。

今回は井上慎一郎医局長による高齢医学・高齢診療科の紹介と新入局者として湯川奈緒子先生、碩みはる先生の入局までの経緯紹介から始まり、小林義雄先生、小原聡将先生、田中政道先生の多様なキャリア紹介をZOOMを織り交ぜたハイブリッドで行い、最後に神﨑恒一教授が総括するという盛りだくさんの内容になりました。

途中不具合でPC画面からの発表になったり、予定していた竹下実希先生が参加できなかったりとトラブルも多かったですが、学内外からたくさんの初期研修医の先生に集まっていただき、盛会のうちに終了することができました。

高齢医学は随時初期/後期臨床レジデント・大学院生の入局希望者を募集しています。高齢者の診療や研究に興味をお持ちの方であれば、出身大学や在籍診療科/研究機関を問わず見学を受け入れていますので、ご希望される方は下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

当院公式Webサイトの総合研修センター内の募集、見学、説明会情報にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

- 【連絡先】

- メール:kourei@ks.kyorin-u.ac.jp

- 電話:0422-47-5511(代表につながるので以下の担当者を呼び出してください)

- ※X(Twitter)やfacebookページ、instagramのメッセージでご連絡いただいてもOKです※

- 【担当者】

- 初期/後期臨床研修レジデントの相談:井上慎一郎(医局長)

- 大学院入学のご相談:神﨑恒一(教授)

アカペラ説明会開催の報告

Portex社製の振動型・呼気陽圧(PEP)療法器具アカペラの説明会を開催いたしました。

同製品は喘息、嚢胞性線維症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、分泌障害や無気肺等の患者さんに対して振動・PEP療法を実施できるもので、フレイルな高齢者の誤嚥性肺炎予防への利用などが研究されています。

当科では、新しい臨床手技や医療機器についての知識をアップデートするため、多方面のご協力を得て講習会を定期的に開催しております。内容によっては医局員のみならず研修医の先生にも広く門戸を開放していますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

第10回北多摩南部地域認知症連携会議を開催しました

第10回北多摩南部地域認知症連携会議を2021年11月15日水曜日19:00~20:30に三鷹産業プラザ 7階会議室で開催しました。

今回は、地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 認知症未来社会創造センターの栗田主一センター長をお招きし「認知症とともに暮らせる社会に向けて」について講演していただきました。

新しい生活様式に配慮した形で北多摩南部地域の多くの方々にお集まりいただき、有意義な研修を行うことができました。

今後も教室として、主に医療・介護従事者を対象に認知症診療についての研修や講演等を行っていく予定です。学内外を問わず広く参加していただけることを期待しております。

第73回日本老年医学会関東甲信越地方会の参加報告

2021年11月13日に東京医科大学で開催された第73回日本老年医学会関東甲信越地方会に参加し、以下の演題発表を行いました。

- 認知障害のある高齢者とフレイルと転倒(特別講演)

- 神﨑恒一

- 中心静脈カテーテル迷入後、超音波ガイド下で位置調整した1例

- 佐藤俊

新型コロナウイルス感染症の沈静化に伴い今回はハイブリッド開催となったため、有益な議論と情報交換を行うことができました。感染症の推移を見守っていきつつ、今後も臨床経験と研究で得られた新たな知見の共有を行っていきます。

2021年三鷹救急業務功労者表彰のご報告

2021年11月4日に三鷹消防署と救急医療機関等で構成される三鷹救急業務連絡協議会から2021年の救急業務功労者として高齢診療科が表彰されました。

当科への入院の多くが救急外来を受診した高齢者で占められており、多摩地区で高度急性期医療を提供する当院の救急診療の一翼を担っています。今後も、救急診療を担う診療科のひとつとして多職種と連携しながら診療に取り組んでいきたいと思います。

この日の様子については、当院公式Webサイトの病院からのお知らせの「高齢診療科が2021年三鷹救急業務功労者表彰」という記事でも紹介されています。

第9回高齢者診療マスタークラス(GMC)開催のご報告

2021年9月29日水曜日の19:20からTKP新宿カンファレンスセンター ホール5EとZOOMのハイブリッドで第9回高齢者診療マスタークラス(GMC)が開催されました。

パネルディスカッション「難治性の低カリウム血症をきたした高齢女性の一例」では当科助教の長田正史先生が座長を務め、様々な診療科の先生方が参加する中、老年医学的な視点から有意義な議論を行うことができました。

今後当教室としても、医学生や若手医師を対象に、老年医学を学び切磋琢磨できる場を提供していく予定です。

第63回日本老年医学会学術集会の参加報告

2021年6月11日からWeb開催された第63回日本老年医学会学術集会で、以下の演題発表を行いました。

- 老年科専門医育成の今後(シンポジウム):老年科専門研修カリキュラムについて

- 神﨑恒一

- 医療介護関連肺炎罹患後の入院患者における、90日死亡予測因子の検討

- 海老原孝枝

- もの忘れ外来初診患者の多剤服用の特徴

- 輪千督高

- 認知症における白質病変と肺炎発症

- 宮本孝英

- もの忘れ外来初診患者におけるコグニティブフレイル患者の臨床的特徴

- 永井久美子

新型コロナウイルス感染症の拡大によりWeb開催となってしまいましたが、オンデマンド配信で幅広い分野の教育講演、シンポジウム、企画があり、多くの一般演題が公開され、最先端の老年医学について多くの議論がかわされました。

高齢医学医局員アンケートの結果解説を公開しました

現役医局員を対象に「高齢医学・高齢診療科はどんな科ですか?」「高齢医学に入った一番の理由は?」等の質問に対する回答を集めたアンケート、「高齢医学の中の人に聞きました」の結果を公開しました。

こちらのページでグラフを交えて解説していますので、高齢医学/高齢診療科の中の人がどんなことを考えているのか?が気になる方はぜひご覧ください。

2021年の医局説明会開催のご報告

2021年7月1日木曜日の18時30分から当院第3病棟8階カンファレンスルームで今年1回目の医局説明会を開催しました。

神﨑恒一教授と井上慎一郎先生による高齢医学・高齢診療科の解説や初期研修制度に関するFAQ、今後のキャリア形成に関するお話に加えて、今年は新入局者として湯川奈緒子先生のプレゼンテーションと、ZOOMによるOB・OG医師の質疑応答もあり、盛りだくさんの内容となりました。

高齢医学は随時初期/後期臨床レジデント・大学院生の入局希望者を募集しています。高齢者の診療や研究に興味をお持ちの方であれば、出身大学や在籍診療科/研究機関を問わず見学を受け入れていますので、参加を検討される方は下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

当院公式Webサイトの総合研修センター内の募集、見学、説明会情報にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

- 【連絡先】

- メール:kourei@ks.kyorin-u.ac.jp

- 電話:0422-47-5511(代表につながるので以下の担当者を呼び出してください)

- ※X(Twitter)やfacebookページ、instagramのメッセージでご連絡いただいてもOKです※

- 【担当者】

- 初期/後期臨床研修レジデントの相談:井上慎一郎(医局長)

- 大学院入学のご相談:神﨑恒一(教授)

American Geriatrics Society Annual Meeting 2021の参加報告

2021年5月13日~15日にWeb開催されたAmerican Geriatrics Society Annual Meeting 2021で以下の演題発表を行いました。

- Prognostic Factors of 90-Day Mortality in Older People with Healthcare-Associated Pneumonia

- 宮本孝英

新型コロナウイルス感染症の影響でAmerican Geriatrics Society Annual Meeting 2021もWeb開催となっており、その様子はハッシュタグ #AGS21で知ることができます。対面での議論ができないことは残念ですが、当教室としても新しい様式に対応した研究発表を進めていく予定です。

初期研修医向上アンケート2020の結果解説動画を公開しました

2020年度に高齢診療科での研修を終えた初期研修医の先生の回答を集めた「初期研修向上アンケート」の集計結果を、わかりやすくまとめた解説動画を作成しました。結果の解説ページと合わせてご覧いただければと思います。

老年医学スプリングセミナー2021で使用した当科の紹介動画を公開しました

2021年4月24日(土)に Web開催された老年医学スプリングセミナー2021で使用した杏林大学高齢診療科の紹介動画を公開しました。

当科の特徴をわずか1分でまとめているので、興味をお持ちの臨床研修医の方、医学部医学科学生の方はぜひご覧ください。

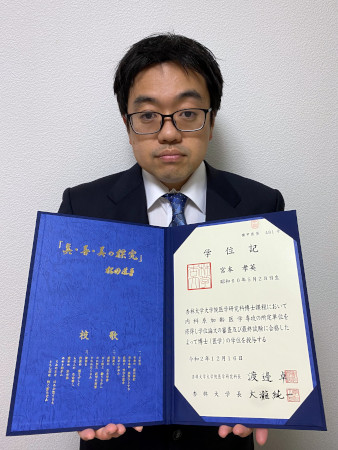

当教室の大学院生 宮本孝英医師が医学博士を授与されました

2021年3月14日(日曜日)に令和2年度の学位記授与式が行われ、当教室の大学院生 宮本孝英医師が医学博士を授与されました。

学位論文は「医療・介護関連肺炎を罹患した認知症高齢者における誤嚥性肺炎発症に関連する誤嚥評価因子の検討」で、認知症病型・病期別の肺炎発症予測スコアを開発しました(現在、検証中)。

宮本孝英医師は「日常診療における漠然とした疑問を、学位論文研究を通じて具現化することができ、大変勉強になりました。この経験は、自身の人生を彩る重要なバックボーンになると思います。神﨑恒一教授、海老原孝枝准教授および医局員の先生方を初めとする関係者のお陰と、心より感謝申し上げます。」と話しています。

引き続き、当教室は、高齢者診療から湧き出る疑問を研究を通して解き明かして参ります。