概要

前提条件

このページは、Zoomの参加者・ホストの操作がわかることを前提に作成しています。

操作が不明な方は以下のページを参考に、小規模(1.2名で構いません)で練習用ミーティングを開催してみましょう。

何度かホストの練習をすることで、オンライン講義・会議・学会の企画・運営がしやすくなります。

講義(学生向けの配信)

Zoomを使用し、学生に講義を行う場合

Zoomで講義を行う(同時に録画) → 講義の様子を配信する

という形式にし、講義に参加するか配信を視聴した学生を出席扱いとする場合が多いです。また、Zoomを使用しない場合は、Stream・OneDrive・Youtube等の動画アップロードサービスを利用し、フォームに入力させる(講義を聞いていないとわからないことを入力させる)パターンもあります。録画をする際は、井の頭キャンパスの場合「収録スタジオ」の用意がありますので是非ご活用ください。

ここでは、「Zoomで講義を行う」「講義の様子を配信する」の2段階に分けて紹介します。

-

Zoomで講義を行う

-

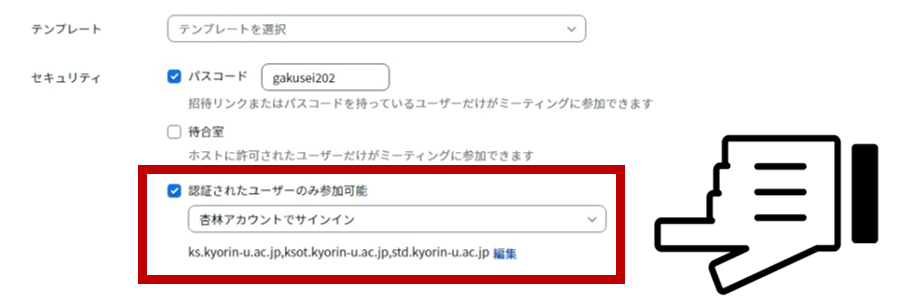

まず、講義の時間に合わせてZoomのミーティングを予約しましょう。予約する際はセキュリティの「認証されたユーザーのみ参加可能」にしておくのがおススメです。この状態であれば、参加者は必ず杏林アカウントでサインインをしないとミーティングに参加できないため、後から参加者の特定がしやすくなります。

「認証されたユーザーのみ参加可能」に✓を入れた場合、ミーティングに参加できない学生がいます。大学のZoomアカウントを“アクティベート”していないことが原因です。ZoomアカウントのIDが学生メールであっても、総合情報センターからのZoom招待メールから“アクティベート”しない限り、「認証されたユーザー」にはなりません。必ず該当学生を総合情報センターに案内してください。

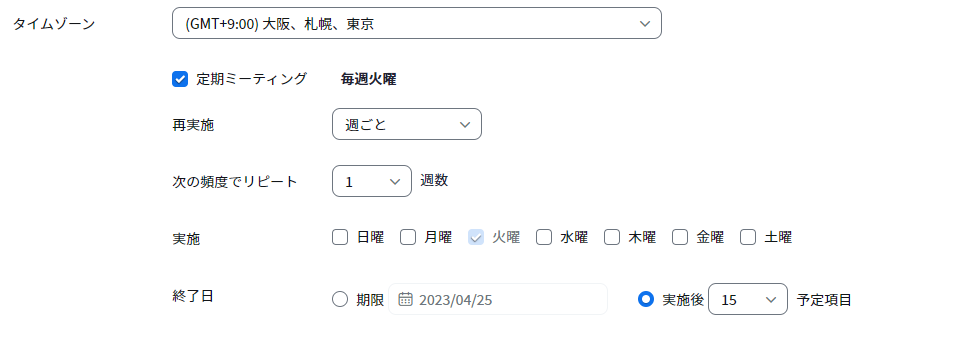

ミーティング予約ができたら、URL・ミーティングID・パスコードを学生に伝達します。また、1回ずつミーティング予約をしなくても、スケジュール時に、定期ミーティングにしておけば15回授業全て同じURL・ミーティングID・パスコードで開催できます。どちらの場合でも、授業回ごとに異なるのか、毎回同じなのかは学生に伝えるようにしましょう。

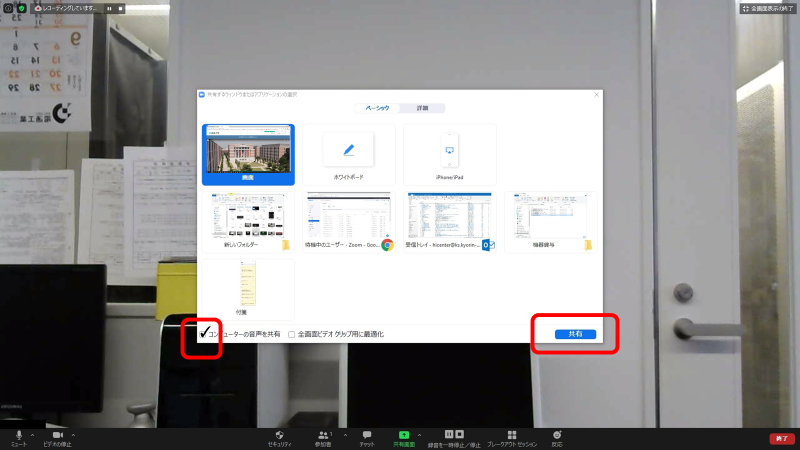

ミーティングを始める前に、共有するPowerPointのスライドや動画は、事前に開いておきます。画面の共有時に直接選択できるようになり、スムーズです。動画を共有するときは、「コンピュータの音声を共有」に✓を入れないと、音が聞こえないので注意してください。

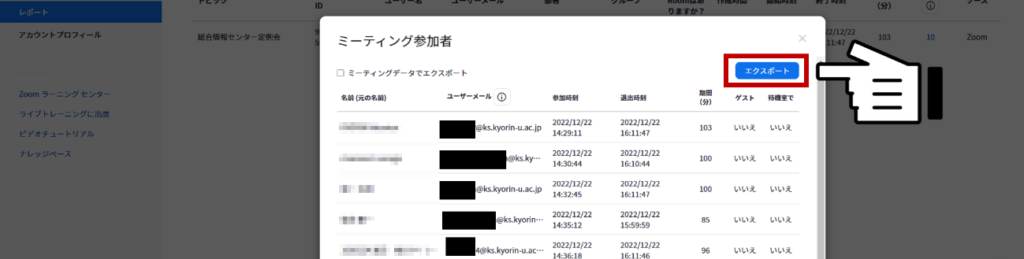

ミーティング完了後、ブラウザ版Zoomへアクセスしましょう。講義を行ったアカウントでサインインし、左列の「レポート」を選択してください。参加者を確認したいミーティングの数字をクリックすると、一覧が表示されます。「エクスポート」を押せばダウンロードもできますので、お手持ちの履修者名簿と突合させることができます。

-

講義の様子を配信する

-

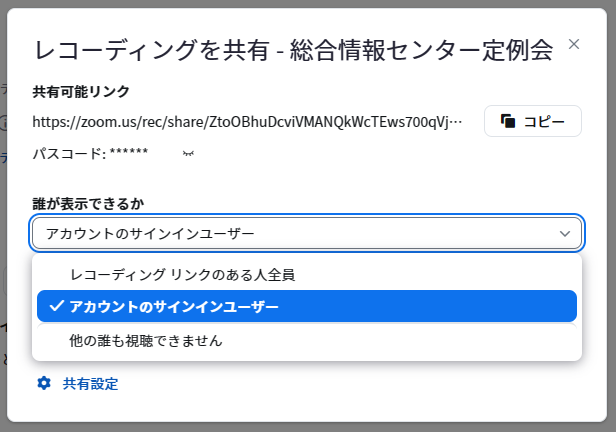

講義が完了したら、録画を配信することができます。基本的な方法は こちら をご確認ください。学生向けに共有する場合は、「アカウントのサインユーザー」にしておくのがおススメです。ミーティングを行ったときと同様、参加者は必ず杏林アカウントでサインインをしないと視聴できないため、後から視聴者の特定がしやすくなります。

「アカウントのサインインユーザー」に✓を入れた場合、視聴できない学生がいます。大学のZoomアカウントを“アクティベート”していないことが原因です。ZoomアカウントのIDが学生メールであっても、総合情報センターからのZoom招待メールから“アクティベート”しない限り、「サインインユーザー」にはなりません。必ず該当学生を総合情報センターに案内してください。

共有設定が完了したら、リンクとパスコードを学生に伝えましょう。視聴した学生を確認するには、「レコーディング分析」をクリックします。

遷移した画面で、「表示別」タブを表示し、「CSVファイルとしてエクスポートします」をクリックすればダウンロードできます。履修者データと突合させて出席の確認が可能です。

会議(複数人が別の部屋で話し合う)

Zoomを使用してオンライン会議を主催する場合、

Zoomミーティングをスケジュールする → 参加者にURL・ミーティングID・パスコードを送る → 当日ミーティングを開催する

という流れに難がなければ、特に問題ありません。Zoomでの会議は、集まる必要もないうえ、後からミーティングの視聴ができるので議事録の作成にも便利です。

ただ、1人ずつ好きな場所で会議に参加するのであれば特に準備は不要ですが、複数会場を繋いで会議を行う場合は機材の準備が必要になってきます。

この項目では、オンライン会議に便利な機材と会場形態についてご紹介します。総合情報センターでも貸出を行っています。

音声を出すPCは、部屋に1つだけにしましょう。PCを複数台で、同じ部屋かつ同じミーティングに参加すると“ハウリング”をいう現象が起こり、キィーーーーーーンという音が鳴ります。2台目からは音量を0にする・ヘッドセットをつける等の対策してください。

スピーカーマイクを使用する

PCに音声マイク機能・音声出力機能がない、もしくは同じ場所で2人~5人程度が参加するであれば、スピーカーマイクの利用がおすすめです。

周辺の音を拾い、PCの音を出力してくれます。

三脚付きWebカメラ・スピーカーマイクを使用する

部屋全体や誰かが話している様子を写す場合は、三脚付きWebカメラがおすすめです。

Zoomに外付けカメラ使用する際は、設定から「HD」へチェックをいれ、「マイビデオをミラーリング」のチェックを外してください。

を写すWebカメラ-1.jpg)

部屋全体の音を拾いたいのであれば、三脚付きのスピーカーも用意しています。上記のスピーカーマイクでも十分拾えますが、同時に5か所から喋ることができます。

360°カメラを使用する

360度カメラを中心に置き、全員がカメラに向かって発言する会議形態です。画面が上下2段(表示方法は何種類かあります)になり、周りの様子を全て写すことができます。

学会・講演会・イベント配信(話している様子を映像配信する)

リハーサルを必ず行ってください

学会・講演会・イベント配信を開催するには、

イベントの内容を決める・会場を確保する → Zoomミーティングをスケジュールする→ 視聴者にURL・ミーティングID・パスコードを送る

→ リハーサル・会場準備 → 当日講演を行う

という手順が必要です。イベントを開催することが決まったらまず、イベントの内容の確認から入りましょう。

内容から「どんな運営・会場にするか」を決めていきます。見当がつかない場合は、総合情報センターへご相談ください。現在技術サポートを受け付けています。

運営・会場が決まったら、必ず当日までに余裕をもってリハーサルを行ってください。

リハーサルにより、問題点や当日気を付ける点、参加者に事前に伝える必要がある点を洗い出すことができます。

音声を出すPCは、部屋に1つだけにしましょう。PCを複数台で、同じ部屋かつ同じミーティングに参加すると“ハウリング”をいう現象が起こり、キィーーーーーーンという音が鳴ります。2台目からは音量を0にする・ヘッドセットをつける等の対策してください。

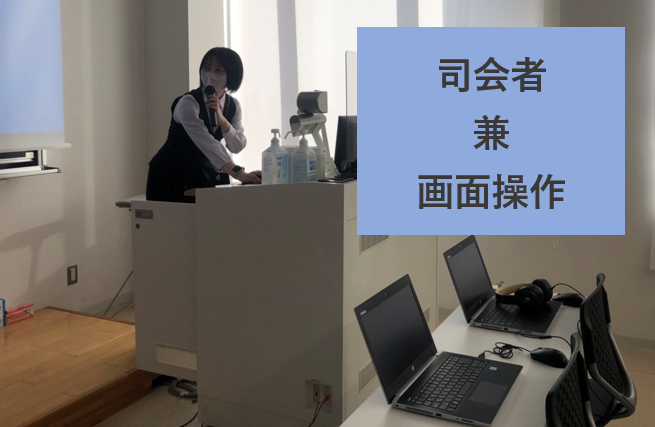

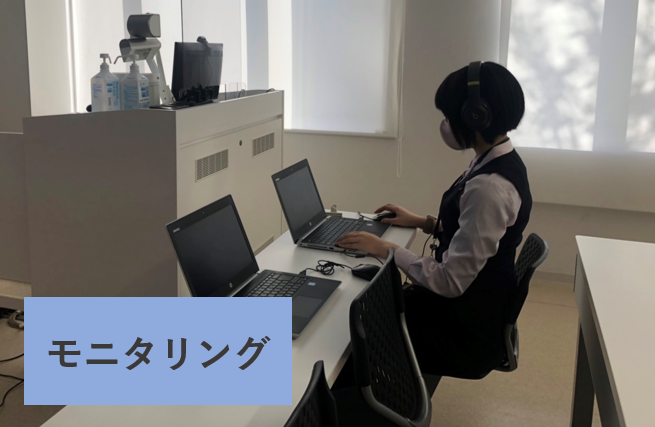

オンラインイベントの機材・スタッフ配置例

よくあるオンラインイベントの様子をまとめました。参考になれば嬉しいです。

Zoomに関わるスタッフは、最低でも3人いると安心です。

プロジェクターに投影するPCの画面を操作するひと

画面の共有をしたり、表示形式を切り替えたりします

参加者としてZoomに入り、問題があれば対応します

音声トラブルがないかヘッドホンで確認します

会場を写すカメラを操作する他、

ミュートせずに入ってきた参加者をミュートしたり、

チャットが来たら返信したりZoomを操作します

5. 総合情報センターからの技術サポートがほしい

総合情報センターでは、オンライン会議や遠隔講義、配信を伴うイベントについて、技術サポート(技術的なアドバイス・機材の貸出)を行っています。

必要な方は、こちら(技術サポート依頼(オンライン会議・イベント) - 杏林大学 総合情報センター (kyorin-u.ac.jp))をご参照ください。