がんセンター概要・特色

センター長/教授

センター長/教授廣中 秀一

2008年2月、杏林大学医学部付属病院が「がん診療連携拠点病院」の指定を受けたことを契機に、それまでの「腫瘍センター」を改編発展させて、「がんセンター」を設置しました。 がんセンターは、がん相談支援センター、外来治療センター、化学療法病棟、3-3病棟、緩和ケアチーム、レジメン評価委員会、がん登録室、キャンサーボード、がん患者等心理社会的支援チーム、遺伝性腫瘍外来、がんゲノム医療推進室、骨転移診療支援チームから構成され、がんを扱う診療科と多くの部署が診療科の垣根を越えた協力体制をとっています。

当診療科の特色

近年、がん診療の分野は腫瘍学(oncology)として目覚しい進歩がみられており、臓器や治療手段にとらわれず診療科の枠を超えた包括的ながん治療の実践が重要な時代となっています。

2008年2月がん診療連携拠点病院に認定

2008年4月にがんセンターを開設

2018年4月にがんゲノム医療連携病院に認定

杏林大学病院がんセンターは腫瘍を取り扱う全ての診療科、薬剤部、看護部、緩和ケアチーム、がん相談支援、院内がん登録室などから組織され、最新かつ最適ながん治療の提供及び適切な緩和ケアの実施を目標としています。

診療科としては、腫瘍内科、上部消化管外科、下部消化管外科、消化器内科、呼吸器外科、呼吸器内科、整形外科、泌尿器科、乳腺外科、婦人科、血液内科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、形成外科、放射線診断部・治療部、皮膚科などが、カンファレンスを通じて情報の共有や各診療科の協力、検討を得てより良い治療の提供を行っています。

外来治療センター、化学療法病棟はがん薬物療法を専門に行うところとして、専門医、専門薬剤師、専門看護師を含めたスタッフが協力し、安心して化学療法を受けていただいています。

取り扱っている主な疾患

がん・悪性腫瘍全般

診療体制

手術、放射線療法、化学療法、緩和治療などがん治療に関わる診療について、診療科の枠組みを超えた包括的がん治療を提供します。

また、科学的根拠に基づく治療、安心して受けられる治療を行うため、常に最新のがん診療の情報を検討し治療方針を見直します。

地域での安心したがん治療の推進を図るため、地域医療連携と共に地域の病院や診療所との連携を行います。

難治がんにおける治療については臨床試験を積極的に推進します。がんと診断されてから必要に応じた緩和ケアの実施を行います。

がんゲノム医療

について

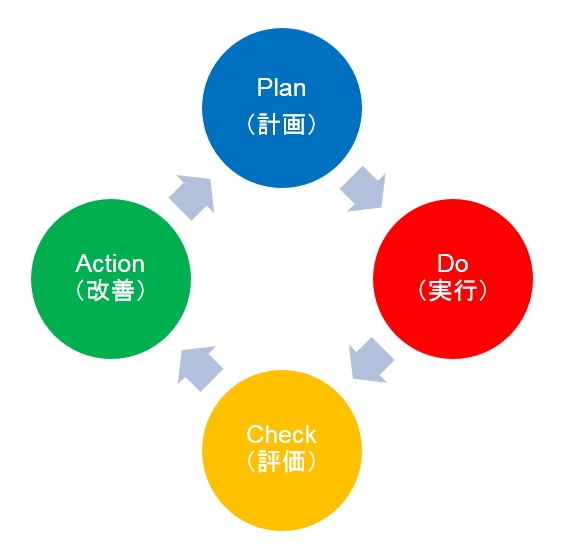

PDCAサイクル

当院では、地域がん診療連携拠点病院の整備において、PDCAサイクル(計画(Plan)➡実行(Do)➡評価(Check)➡改善(Act))の構築を行い、がん診療の質の向上のため、がん患者がその居住する地域に関わらず、等しく質の高いがん診療を受けられるよう取り組んでおります。

当院では、地域がん診療連携拠点病院の整備において、PDCAサイクル(計画(Plan)➡実行(Do)➡評価(Check)➡改善(Act))の構築を行い、がん診療の質の向上のため、がん患者がその居住する地域に関わらず、等しく質の高いがん診療を受けられるよう取り組んでおります。

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針

はじめに

我が国は近年、未曾有の少子高齢化社会となっており、特に高齢者においては悪性新生物(がん)、心不全、認知症等の慢性疾患をかかえる人口が増多しつつある。様々な病態があるが、慢性の経過を辿りながらも、人には必ず人生の最終段階がやってくる。その最終段階を迎えるに際しては本人の尊厳を保つことが最も重要であるが、そこに至る過程で医療・ケアに関わるプロフェッショナルとして我々はどのように意思決定支援などのサポートをしていくべきか、ということが問われている。

アメリカでは、1976年にカリフォルニア州で「本人の死ぬ権利」が制定されたのを皮切りに、リビング・ウィル(生前の意思)に関してAdvance Directive(判断能力のあるうちに示す、自らが判断できなくなった際に自身に対して行われる治療やケアに関する意向)を書面としておくことに関する法制定もされている※1。しかし、わが国では法制定よりむしろ各現場で指針を作っておくほうが馴染むとの考えのもと、平成19年(2007年)5月に厚生労働省により「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が作成され※2、さらに平成30年(2018年)3月に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」として改訂がなされた※3。この改訂ガイドラインにおいては、高齢多死社会の進行に伴う在宅・施設での療養や看取りの需要の増大を背景に、地域での包括ケアシステムとも連携して、医師・看護師をはじめとした医療職だけでなく多職種で、さらにACP(Advance Care Planning)等への取り組みも踏まえて、各施設で指針を検討するようにとされている。

アメリカでは、1976年にカリフォルニア州で「本人の死ぬ権利」が制定されたのを皮切りに、リビング・ウィル(生前の意思)に関してAdvance Directive(判断能力のあるうちに示す、自らが判断できなくなった際に自身に対して行われる治療やケアに関する意向)を書面としておくことに関する法制定もされている※1。しかし、わが国では法制定よりむしろ各現場で指針を作っておくほうが馴染むとの考えのもと、平成19年(2007年)5月に厚生労働省により「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が作成され※2、さらに平成30年(2018年)3月に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」として改訂がなされた※3。この改訂ガイドラインにおいては、高齢多死社会の進行に伴う在宅・施設での療養や看取りの需要の増大を背景に、地域での包括ケアシステムとも連携して、医師・看護師をはじめとした医療職だけでなく多職種で、さらにACP(Advance Care Planning)等への取り組みも踏まえて、各施設で指針を検討するようにとされている。

Ⅰ.基本方針

本指針は、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とし策定した。

- 本人の意思決定が基本であること

- 本人が医学的情報を十分理解できるように説明すること

- 本人の意思は変化しうるものであること

- 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることを踏まえた対応を考えること

- 多職種からなる医療・ケアチームによって、人生の最終段階における医療・ケアについて、医学的妥当性と倫理的適切性を基に慎重に判断すること

- 本人の症状緩和のみならず、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うこと

- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死、及び延命治療の中止は、本指針の対象とはしない

Ⅱ.人生の最終段階の判断、対応方法

- 人生の最終段階(終末期)の判断は、本人の状態に応じた疾患、治療効果、予後等医学的検討を経て医師等の判定をもとに、多専門職種からなる医療・ケアチームで評価し、診療科長が決定すること。

- 人生の最終段階と判断した場合、診療科長の指示のもと、担当医は、本人及び家族等に対し、本人の状態が人生の最終段階であり、かつ、病状が予後不良であるため、治療を受けても回復が期待できない状態であることを説明し、理解を得る。この話し合いに先立ち、本人が前もって特定の家族等を自らの意思を推定する者として定めておくことが望ましい。

- 本人のリビング・ウィルがある場合には、予後を考慮し、それを尊重する。

- 本人のリビング・ウィルがなく、かつ意思の疎通が不可能な場合には、家族等の総意を必要とする。その場合でも、家族等が本人の意思を推定できる場合にはその推定意思を尊重する。

・積極的な対応を希望する場合、改めて家族等に「患者の状態が極めて重篤で、現時点での医療水準にて行い得る最良の治療を持ってしても救命が不可能である」旨を正確で平易な言葉で説明し、その後に家族等の意思を再確認し、引き続き積極的な対応を希望した場合は、その意思に従う。死期を早めると判断される対応は行うべきでなく、現在の措置を維持する。

・延命治療を希望しない場合、過度な延命治療は行わず、家族等が容認する範囲内の治療にとどめる。その場合でも、医療・ケアチームは本人とその家族等との関係を含めて、延命治療等について十分な議論を踏まえて慎重に判断する。 - 「延命治療を希望しない」との本人の意思は書面(様式1:延命治療についての要望書)による確認が必要である。リビング・ウィルが存在する場合は書面の一つとして扱う。また、家族等の意思の場合においても、書面(様式2:延命治療についての要望書(家族等)等)による確認とする。

- 本人が最後まで人間としての尊厳を保たれるように配慮し、本人・家族等の物理的、精神的苦痛を和らげ、最善の医療・看護を行う。

- 家族等の総意として蘇生治療を望まないという要望があった場合、DNAR(do not attempt resuscitation)の判断は必ず複数の医師で行い、また必ず診療科長の承認を得る。また、電子カルテ患者掲示板の「重要事項」に入力する。

- 上記の人生の最終段階の判断や、家族等の要望及びDNARの判断、並びにその後の医療内容については、すべてを正確に電子カルテに記録を残すものとする。

Ⅲ.人生の最終段階の医療・ケアの方針決定の意思決定支援

1)本人の意思の確認ができる場合

- 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。

- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。

- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテに記録を残すものとする。

2)本人の意思の確認ができない場合

- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて医療・ケアチームが本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテに記録を残すものとする。

3)認知症などで自らが意思決定をすることが困難な場合

- 障害者や認知症等で、自らが意思決定することが困難な場合には、厚生労働省 作成の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」※4を参考に、出来る限り本人の意思を尊重し、反映しながら意思決定を支援する。

- 身寄りがない本人の意思決定は、本人の判断能力の程度や人員、費用などの資力の有無、信頼できる関係者の有無などにより、状況が異なる。介護・福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、 本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」※5を参照し、支援する。

4)医療・ケアの方針決定が困難な場合

- 医療倫理委員会、又は医療倫理コンサルテーションチームによる話し合いの場の設置

上記1)~3)の場合において、方針の決定に際し、以下に示すもの等については、医療倫理コンサルテーションチーム、医療倫理委員会による話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。

・医療・ケアチームの中で、本人の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合

・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

Ⅳ.定義

- 「人生の最終段階における医療・ケア」とは、回復の見込みのない疾患に冒され、死を間近に迎えた末期の本人状態を指し、それに携わる医療のこと。

- 「延命治療」とは、治療により延命はできても、回復の期待ができない医療を指す。

- 「リビング・ウィル」とは、直訳すると「生前の意思」という意味であり、本指針においては自分が受けている治療に関して正当な判断を下せなくなったことを想定して、延命治療に対する意思をあらかじめ文書に書き残すこと。

- 「家族等」とは、今後、単身世帯が増えることも想定し、本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在であるという趣旨で、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人(親しい友人等)を指す。

- 「DNAR」とは、尊厳死の概念に相通じるもので、癌の末期、老衰、救命の可能性がない患者など(DNR)で、患者本人または家族等の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわないこと。

[参考資料]