豊富な症例と手厚い指導

全ての基本は教育です。杏林大学麻酔科の大きな特徴は、教育体制がとてもしっかりしていることです。当院麻酔科が独自に作成している「麻酔研修の手引き」は80ページにも及び、数ヶ月ごとに改訂を行っています。このテキストは特に麻酔科をローテーションする初期研修医にはバイブルのような存在になっています。

当科は若手医師が多く、楽しく賑やかな雰囲気の中で研修を行うことができます。専攻医1年目、2年目は徹底的に麻酔の基礎を学びます。当科には麻酔科専門医が18名、指導医が10名おりますが、熱心な指導者が多いため、豊富な症例と細やかな指導により短期間でも驚くほど成長することができます(1年目、2年目専攻医の経験症例数の例)。

2年間の研修で麻酔科標榜医、認定医の取得はもちろん、専門医の取得に必要な症例数も容易に経験できます。3年目、4年目になると心臓麻酔研修のほか周術期管理センターや術後疼痛管理チーム、ICUでの研修が加わり、術中の麻酔管理だけでなく術前・術後管理を体系的に学ぶことができるため麻酔科医としての幅がさらに広がります。

また、連携している専門施設において小児麻酔や産科麻酔、集中治療室勤務の経験を積むことで、専門医試験に必要な知識や経験も自然に習得することができます。この他にも、当科では以下のような活動を通して専攻医が成長し続けることのできる環境を整えています。

心臓麻酔研修

基礎から学べる心臓麻酔研修

当施設では、年間約200症例の心臓血管手術を行っています。冠動脈バイパス術、弁膜症手術、大血管置換術などの定型手術だけでなく、TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)やTEVAR/EVAR(ステントグラフト内挿術)等のカテーテル治療を多く行っているのが特徴です。2022年からはMICS(低侵襲心臓手術)も開始され、循環器系の先進医療はほぼすべて経験することができます。また、多摩地域唯一の大学病院であるため、高齢者や複合疾患、慢性腎不全合併症例といった重症症例が多いのも特徴のひとつです。

心臓手術麻酔の研修は、心臓血管麻酔専門医の指導の元で基礎からしっかりと学ぶことができます。術前評価における心臓疾患の病態理解からはじまり、各種モニターの評価方法、人工心肺の原理、循環作動薬の使用方法などを実際の症例を通じて学ぶことができます。特に経食道心エコーの教育には力を入れており、専攻医はJB-POT(周術期経食道心エコー認定試験)合格を目標に日々勉強しています。

「心臓外科医は怖くて気難しい」という印象がある方も多いと思いますが、当施設の心臓血管外科医と麻酔科の関係は非常によく、コメディカルスタッフも含めた1つのチームとして日々診療を行っています。あなたも杏林大学心臓麻酔チームに参加してみませんか?

この他にも、当科では次表のような活動を通して専攻医が成長し続けることのできる環境を整えています。

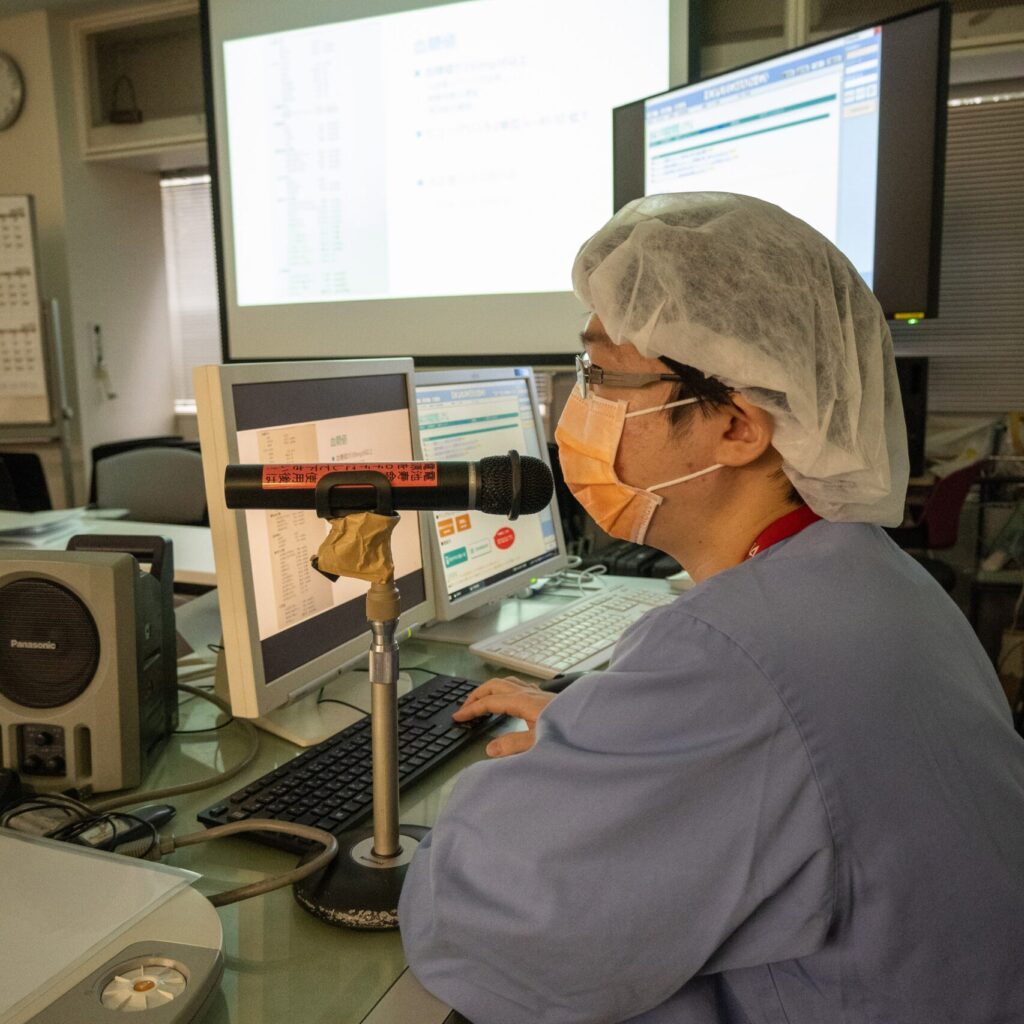

毎朝のクルズス

月曜日を除く毎朝7時45分から15分間、初期研修医と麻酔科専攻医に対してクルズスを行っています。麻酔科研修を始めたばかりの初期研修医でも理解できる内容から始まり、2ヶ月間かけて麻酔科専門医クラスでも学びのある内容にまで発展していきます。教科書的な内容はもちろん、スライドは適宜最新情報にアップデートしているので、クルズスを聞いているだけで常に最新のエビデンスを習得することが可能です。初期研修医にとっては日々の麻酔業務で感じる疑問が解消され、麻酔科専攻医にとっては専門医試験に向けた知識の構築に役に立っています。(初期研修医の声はこちら)

Kyorin Perioperative Medicine Ground Round

主に周術期に関連したトピックに関して、大学内外から様々な講師をお招きして土曜日に講演会を開催しています。循環器疾患や呼吸器疾患を有する患者の術前評価と周術期管理、若手教育、疼痛治療、周術期の栄養管理など内容は多岐に渡ります。他の診療科の先生や他大学の麻酔科の先生から直接お話しを伺う貴重な機会となっており、当教室の教育活動の目玉の1つとなっています。

ハンズオンセミナー

主に初期研修医を対象として、1〜2ヶ月に1回、当科の医師が講師となって中心静脈穿刺や気管支ファイバー、輪状甲状膜穿刺などのハンズオンセミナーを開催しています。毎回10名を超える初期研修医が参加し、好評を博しています。

学会・論文発表

上記の定期的な活動に加え、学会・論文発表も積極的に行なっています。当科には指導陣が豊富に揃っているため、各自の経験に応じて無理のない、適切な指導を受けることが可能です。