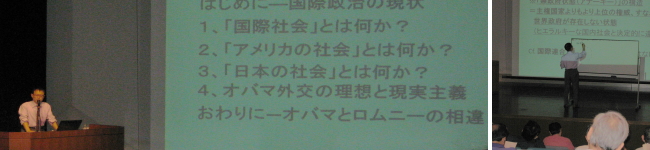

公開講演会・公開講座

講演概要:国際政治の歴史と展望

杏林大学総合政策学部 講師

島村 直幸

(アメリカ政治外交、国際関係論)

○講演概要

21世紀はじめの国際政治は、「冷戦後」と呼ばれて20年以上がすでに経ち、「9.11」同時多発テロ攻撃からも10年以上が経った。2011年には「アラブの春」と「3.11」東日本大震災があり、またBRICs諸国など新興国が高度な経済成長で台頭する一方で、ギリシャの財政危機でEUが岐路に立つなど、国際秩序は大きく変動しつつある。アメリカのオバマ政権は、イラクとアフガニスタンからの撤退方針を掲げる一方で、急速に台頭する中国の脅威を念頭に置き、「リバランシング」を打ち出した。「アジア・シフト」とも呼ぶ。

2012年は、アメリカ大統領選挙をはじめとして、主要国で大統領選挙が実施される国際的に選挙の年である。中国でも共産党の指導層が世代交代する。選挙の年は、外交政策がほとんど動かないが、指導者の交代により、2013年以降の国際政治にいかなる変化がもたらされるのか―。近代以降の国際政治の歴史を大きく振り返り、構造的な仕組みを踏まえた上で、現状を分析した。

2011年から2012年にかけて、国際社会でさまざまなデモが拡大している。特に2012年9月には、中国では尖閣諸島をめぐる反日デモ、イスラーム世界ではイスラーム教の預言者ムハンマドを冒涜した映像に対する反米デモが拡大している。アメリカでは、保守派のティーパーティー運動と、リベラルな「ウォールストリートを占拠せよ」のデモが、2012年11月の大統領選挙に一定の影響を及ぼすと思われる。注目すべき点は、こうしたデモの背景には、貧富の格差の拡大と、(特に若者間での)高い失業率があるということである。どちらもグローバリゼーションの帰結であり、不可避な趨勢かもしれないが、こうした事態にいかに対応すべきなのか、じっくりと再検討する必要性がある。また、FacebookなどSNSを駆使し、デモが拡大するというパターンを観察することができる。

主要国では、国家の財政赤字が拡大し、国際社会は“緊縮”の時代に突入した。さらに、中国などBRICsの新興国の台頭を受け、冷戦後のアメリカ中心の単極構造は、遠くない将来に、多極化に向かうと容易に想像できる。“緊縮”の時代に相応しい外交と安全保障政策を再構築し、また同時に、「アメリカ後」の世界に備えた外交の方向性を描き直す必要性に、国際社会は直面している。アメリカのオバマ政権(民主党)は、1期目の4年間で、こうした課題に現実主義ないしプラグマティズムの観点から、きわめて冷静な反応を見せてきたように思われる。

2012年9月29日 八王子いちょう塾・杏林大学公開講演会

『国際政治の歴史と展望』

杏林大学 広報・企画調査室