- 杏林大学トップ

- KYORIN VOICE

- 喜界島での6日間は一生忘れられない宝物

喜界島サンゴ礁科学研究所の骨密度プロジェクト

本学の卒業生である安西耕先生が所属している喜界島サンゴ礁学研究所の骨密度プロジェクトに参加しました。喜界島は国際的にも稀少な隆起サンゴ礁から成り立つ島で、世界中からサンゴ礁の研究者が集まり「サンゴ礁研究の聖地」と言われています。

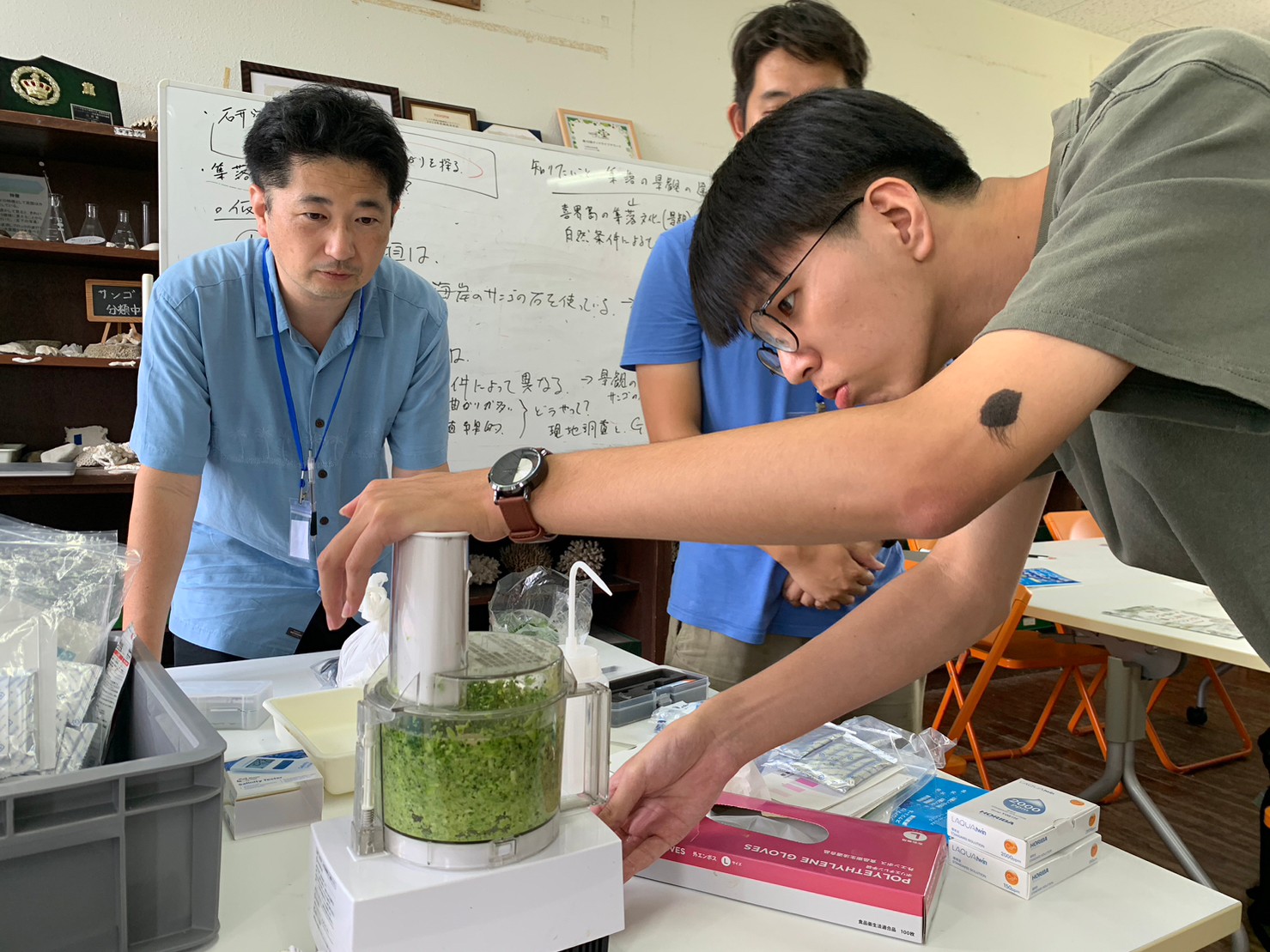

骨密度プロジェクトは「喜界島の水にはサンゴ礁由来のカルシウムが多く含まれ、島民の骨密度に影響する可能性がある」という仮説から始まりました。実際、80歳以上の島民の骨密度は全国平均より高く、プロジェクトではその理由を「島民の生活様式と島の水に起因する」と仮説を立てました。僕たちは、安西先生の指導のもと、島民への聞き取り調査、島民の飲料水や島野菜などのカルシウム濃度の測定など行いました。

医学への熱意強まった先輩との交流

僕にとって「研究」に携わるのは今回が人生で初めてのことでした。やりたい事に全力でぶつかる。知恵を持ち寄り課題を打破する。実際に自分が「研究」の場を体験したことで、視界がグッと広がりました。頭で想像しているだけでは得られない実感が得られたことは自分にとって大きな意味がありました。

また、インターンの学生と関わり非常に刺激を受けました。ちょうど中高生のサイエンスキャンプも行われていて、そのサポート役の方とも交流ができました。彼らは僕より一回り年上で、各々の専門を持っている学部上級生・大学院生・博士課程の学生でした。彼らと寝食を共にする中で、たくさんの話を聞くことができました。特に、研究内容=好きなことに対する貪欲さは凄まじいものがありました。

僕はこれまで、一つのことに長期間集中した経験が無かったので、好きなことに全力投球している彼らに憧れると共に、自分の選んだ医学のフィールドを極めようという熱意が強まりました。また、先輩方に可愛がって頂き、研究所のコミュニティに溶け込んで充実した時間を過ごすことができました。

台湾の大学生との交流

僕にとって最大の宝物は台湾の友人ができたことです。今回は義守大学医学部生物科学学科(義守大學醫学院)の学生5名がインターンに来ていました。そのうち男子2人が安西先生の医学班に配属になり、共に研究を行いました。一番大変だったのが言葉の壁です。共通言語は英語のみ。2人は日本語、僕は中国語を少し話せるので、お互いのコミュニケーションでは3言語が入り混じるカオスな状態になりましたが、分かり合いたい一心で意思疎通を取ることができました。研究の時間だけでなく、食事や寮でも共に過ごすことが多く、日台の文化・趣味・政治…様々なことを語り合いました。

成果報告会では順番が急遽、最後から最初に変更されるハプニングがあり慌てましたが、互いに助け合って乗り越えることができました。発表後の挨拶に全員で「謝謝大家!」を叫んだ後、多くの人が拍手を送ってくれたことを今も鮮明に覚えています。言葉が違っても、チームとして難局を乗り越えられる、と実感した瞬間でした。僕たち杏林生は彼らより先に研究所を去りましたが、今後も研究・交流を続けたいと思っています。

研究を終えて

今回の研究では、台風の影響を大きく受けました。台風による喜界島入りの延期、健診中止により骨密度測定ができなかった、住民への聞き取り調査が4軒から1軒に減ってしまった、試料の分析に苦戦した(特にバナナ)など予定変更が多発し、十分にデータを集めることができませんでした。その結果、当初の目的である、島民の日常生活におけるカルシウム摂取と骨密度の関係を調べるためのデータ数が不足してしまいました。最善を尽くして取り組みましたが、研究結果に十分貢献できたとは言えず、今後も何らかの形でお手伝いさせて頂ければと思っています。

台風に見舞われたこの時期、来島できなかった人も多かったようですが、その中で、無事に喜界島に上陸し、多くの経験を積ませて頂けたことは奇跡というほかありません。杏林大学入学に始まり、喜界島研修を紹介してくれた江頭先生、安西先生との出会い…etc.全てのご縁に感謝しています。

※記事および各人の所属等は取材当時のものです

ピックアップ

フランスと中国の手術室で過ごした2カ月

医学部医学科6年

青山 稔さん

2024年度海外クリニカルクラークシップ(フランス・クレルモン=フェラン大学ガブリエルモンピエ病院、中国・北京大学人民医院)

(2024年9月取材)

![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)

前のVOICE

前のVOICE