- 杏林大学トップ

- KYORIN VOICE

- 一人ひとりの生活を支える~医療の原点を確認した地域医療体験

看護に大切な視点 確かめるために

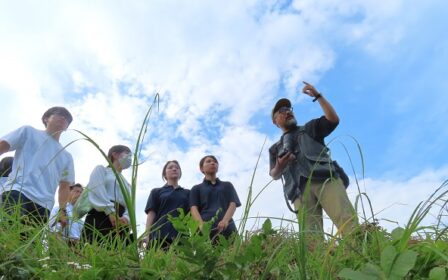

私の祖母は、都市部から離れた地域で暮らしています。祖母から通院や医療サービスに関する話を聞くことが多く、私なりに、看護や医療には、住んでいる地域の特性を理解し、尊重する視点が大切なのではないかと感じていました。福島県のかしま病院で行われる地域医療体験では、そうしたことを実際に体験して確かめたいと思いました。

マザーツリーと患者さんの言葉

かしま病院には、リハビリに使われている全長100メートルのスロープ「ガンバロード」があります。壁には、鹿島町の人たちに親しまれている“マザーツリー”の絵が貼られていて、患者さんは自分のリハビリ目標を葉形の紙に書いて、貼っていきます。マザーツリーの存在が、辛いリハビリの心のよりどころになっていたのです。生活する人と同じ目線で地域を大切しながら実践する看護の在り方を学びました。

患者さんが看護師に伝えた「〇〇さんがやってくれるなら痛くないよ」という言葉も印象的でした。信頼関係があると痛みの受け止め方が違うのです。単に医療技術を提供するのではなく、患者さんの心に寄り添うことができる看護の仕事に大きなやりがいを感じました。

患者さんの幸福を支援する

地域医療の根底には「患者さんの幸福を支援する」という目的がありました。多職種が専門性を活かして、チームで協働する意義や患者さんへの関わり方、信頼関係の築き方が大切だということも改めて感じました。

「医学」と「看護」の協働

一緒に活動した医学生とは、患者さんを診る際の注目点の違いを強く感じました。医学生は「症状の原因となる病態」に、私は「日常生活での困難」に注目するため、最初は意見がすれ違う場面もありました。しかし、互いの意見を理解し合うことで「医学的背景」と「生活への影響」をふまえて多角的に患者を診ることができました。この経験を通じ、異なる専門性を持つ者同士が協働する重要性を学びました。

私なりの看護師目指して

今回の体験を通じて、地域医療は決して特別なものではなく、「一人ひとりの生活を支える」という医療の原点だということを実感しました。様々な人と交流したり、話を伺ったりして、視野も広がりました。臨床検査技師も訪問看護や救急車に同乗する話を聞いた時は、専門職の新しい可能性に驚きました。同時に、医療は固定的な役割分担にとどまらず、地域や状況に応じて柔軟に変化することもわかりました。看護師になってからも自分の専門性にとらわれず、多角的に学び、成長し続ける大切さを学べた地域医療体験でした。

※記事および各人の所属等は取材当時のものです

ピックアップ

“その人らしさ”を大切にした心理援助を心がけて

2022年保健学部臨床心理学科 卒業

2024年大学院保健学研究科 臨床心理学専攻 修了

国家資格 公認心理師取得

都内の介護老人保健施設で支援相談員として勤務

平井渉夢さん

(2024年6月取材)

![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)

前のVOICE

前のVOICE