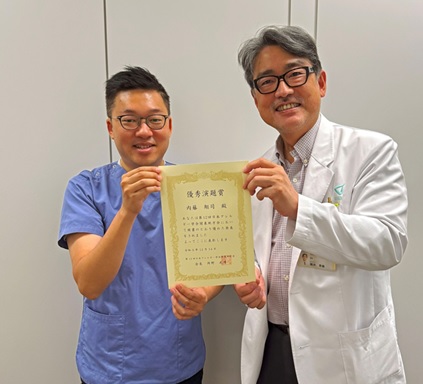

第12回日本アレルギー学会関東地方会で耳鼻咽喉科 内藤 翔司助教が優秀演題賞を受賞

2024年12月14日に秋葉原コンベンションホールで行われた第12回日本アレルギー学会関東地方会で、本学医学部付属杉並病院耳鼻咽喉科の内藤 翔司助教が発表した「当科の好酸球性鼻副鼻腔炎症例の嗅覚障害に対するデュピルマブの効果」が優秀演題賞を受賞しました。この賞は、本学会の各セッションの口演による演題の中で最もすぐれたものに贈られる賞です。

口演内容は、近年 症例数も増加し、難病に指定されている好酸球性鼻副鼻腔炎に対して施行した生物学的製剤 デュピルマブの効果を解析したものです。

鼻副鼻腔粘膜に多くの好酸球が集簇する「好酸球性鼻副鼻腔炎」は近年、国内外で精力的に研究が行われており、主にIL-4、IL-5、IL-13が関与するType2炎症であること、凝固系の亢進および線溶系の低下により鼻茸が生じやすいこと、さらに、同じ下気道のType2炎症である遅発性の気管支喘息との併発率が高いことが判明しています。

治療は、限られた期間に効果を示すものとしてステロイドの全身投与がありますが、副作用が生じ得るため、手術をして、再発を認めるものは、生物学的製剤を適応しています。この効果は高いのですが、検知閾値(においの有無の判断)と認知閾値(においの種類の判断)において不明なところもありました。

我々の結果では、デュピルマブは、早期に検知閾値は低下し、認知閾値の改善には時間がかかることが示唆されました。このことから、慢性炎症の結果、粘膜は嗅神経再生をやめて免疫防御へスイッチし、嗅神経のターンオーバーの阻害が生じる (新たに神経が再生するのに時間がかかる)ことが、推察されます。デュピルマブの投与は、嗅覚の検知と認知に差を認めるものの有意に改善を認めました。内藤翔司助教は、この結果を海外のJournalに投稿するべく、日々論文化に精進しております。今後、彼の益々の活躍を期待いたします。

杏林大学医学部付属杉並病院耳鼻咽喉科 教授 横井 秀格

2025年7月23日

![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)