School of Medicine高齢医学教室

教室専任教員

付属病院・三鷹キャンパス

教室概要

高齢医学教室は老年医学を専門とする講座として1983年に開設されました。高齢医学教室の使命は、(1)永く元気で暮らすこと”健康寿命の延伸”(予防医学)、(2)肺炎、心不全など急病になった際の治療(急性疾患の医療の提供、管理)、(3)生活に介助が必要になった方々に対して介護・福祉を提供するための橋渡し(介護保険、地域資源の有効な活用)、(4)重病や高度な認知症などのために心身の廃用が進み、遠からず最期を迎えるであろう方々にどのような医療、看護、介護を提供するかを示すこと(社会学や哲学の要素が入ってきます)です。このように高齢医学は多くの知識と豊富な経験が必要な専門分野です。我々の目標は、高齢者の生きることへの満足(well-being)を探求することです。

教育の特色

老年医学を専攻する教室は日本の大学のなかでも限られており、多くの大学では非専門の教員が老年医学教育に従事しているのが実情です。杏林大学医学部高齢医学教室は東京大学医学部老年病学教室と並ぶ数少ない単独の老年医学教室であり、老年医学教育の重要拠点です。

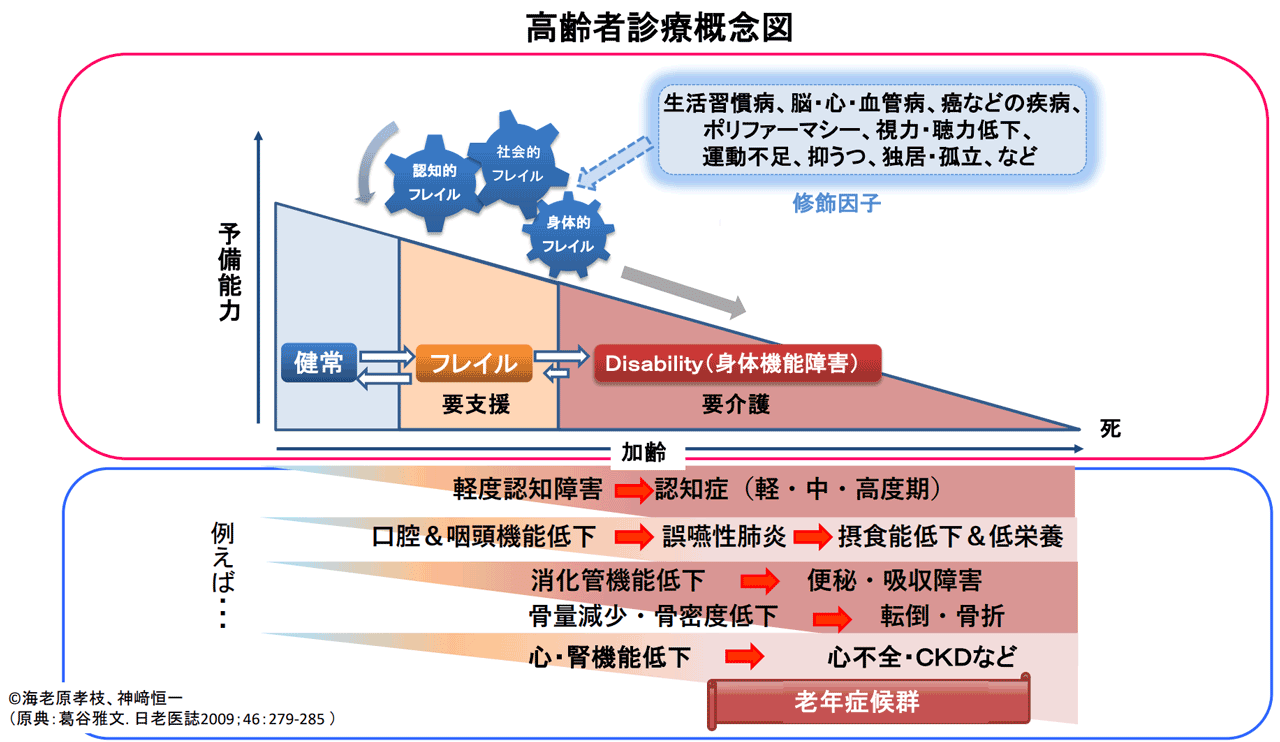

当教室では鳥羽前教授が普及した高齢者総合機能評価(CGA)を柱として、多病で心身の機能が衰えた高齢者を「病気だけでなく、人として見る」ことを大切にしています。そのために、CGAのほか、心身の機能の衰えを評価するためのサルコペニア・フレイルの対処法、サルコペニア・フレイルに至る過程として重要視される摂食評価ならびに嚥下障害、低栄養、認知症について、さらには要介護状態になった後どのように生活を支援するかについて啓発するよう心がけています。

社会的活動

生活機能低下の予防は重要で、寝たきりに至る三大疾患である、脳血管障害、認知症、転倒・骨折の予防のために、「高齢診療科外来」と「もの忘れセンター」で診療を行い、「もの忘れセンター」では認知症の早期発見と治療(アミロイドβ抗体療法など)、地域との医療連携を行っています。転倒については適切なリスク評価と予防指導に努めています。病棟では主に急性期医療を行っており、肺炎、尿路その他の感染症や心不全などの疾患を治療していますが、認知症や摂食嚥下、生活機能に障害を有している場合、疾患を管理するのと併せて退院後の療養にまで配慮して診療を行っています。

高齢診療科(高齢医学教室の診療部門)の治療のゴールは病気の回復だけでなく、日常生活が自立して行えるようにすることです。そのため、生活機能を総合的に評価する必要があり、日常生活自立度、認知機能、うつ状態、生活意欲などを定量的に評価し、それをもとに診療方針を決めています。

もの忘れ外来では、同じく総合機能評価を行い、認知症の精査と治療、生活上のアドバイスを行っています。もの忘れ外来は東京都認知症疾患医療センターとしても機能しており、北多摩南部6市(三鷹、武蔵野、調布、小金井、府中、狛江各市)と連携して認知症の地域診療を行っています。とりわけ、かかりつけ医対象研修、看護師対応力向上研修を年複数回開催し、認知症支援のための地域力向上に尽力しています。

学会活動としては、日本老年医学会、日本認知症学会、日本サルコペニア・フレイル学会などで様々な活動を行っています。

研究テーマ

当教室ではより良質な高齢者医療を提供するために次の研究を行っています。

「誤嚥性肺炎の治療と予防に関するガイドライン開発研究」、「サルコペニア・ロコモティブシンドローム・フレイル高齢者のレジストリ構築、およびそれを活用した予防・介入法の臨床研究と病態解明」「サルコペニアを対象とした食品摂取による機能回復を検討する研究」、などです。

高齢医学の研究は実学の要素が強いため、どのような場面でも“患者さんから学ぶ”という基本姿勢をもち、研究成果を実際の診療に役立てることを意識しています。

近年の主な業績

- Tanaka T,Hirano H,Ikebe K,Iwasaki M, Ueda T,Minakuchi S,Arai H,Kozaki K,Iijima K:Consensus statement on “Oral frailty” from the Japan Geriatrics Society, the Japanese Society of Gerodontology, and the Japanese Association on Sarcopenia and Frailty.Geriatr Gerontol Int. 2024;24(11):1111-1119.

- Hirasawa A, Nagai K, Miyazawa T, Koshiba H, Tamada M, Shibata S, Kozaki K: Relationship between arterial stiffness and cognitive function in outpatients with dementia and mild cognitive impairment compared with community residents without dementia.Journal of Geriatric Cardioloy. 2022;19:594-602.

- Ebihara T,Miyamoto T,Kozaki K:Prognostic factors of 90-day mortality in older people with healthcare-associated pneumonia.Geriatr Gerontol Int.2020;20:1036-1043.

- 神﨑恒一:高齢者の多様な認知症とその対応.日本内科学会雑誌.2024;113(9):1634-1639.

- 神﨑恒一:コグニティブフレイル.老年精神医学雑誌.2024;35(6):540-546.

- 神﨑恒一:コグニティブフレイルの概念と介入方法の提案.理学療法福.2024;37:15-18.

- 碩みはる,永井久美子,玉田真美,神﨑恒一:COVID-19感染拡大下のもの忘れ外来において妄想性障害と診断された患者の特徴.日本老年医学会雑誌.2023;60:406-413.

- 永井久美子,玉田真美,碩みはる,神﨑恒一:もの忘れ外来における初診患者の変化-緊急事態宣言の影響-.日本老年医学会雑誌.2022;59:178-189.

- 神﨑恒一:認知機能の低下を起点とするフレイル.日本骨粗鬆症学会雑誌.2022;8:189-192.

- 神﨑恒一:COVID-19による認知的フレイルへの対応.日本サルコペニア・フレイル学会誌.2021;5:55-59.

日本語の解説・書籍など

- 神﨑恒一(開発研究分担):サルコペニア・フレイルの予防・改善に関するデジタルヘルスのためのガイドライン.編集「サルコペニア・フレイルの予防に関するヘルスケアサービスのためのガイドライン開発研究」班.ライフサイエンス出版.2025.

- 神﨑恒一:老年医学における20年のあゆみと今後の展望.日本内科学会創立120周年記念誌.2023.291-302.

- 神﨑恒一(分担執筆):One Point Advice 1認知的フレイルとは.サルコペニア・フレイル指導士テキスト.監修 日本サルコペニア・フレイル学会.新興医学出版社.2020.120-122.

![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)