Faculty of Social Sciencesゼミ紹介

「ゼミナール」と呼ばれる演習授業は、学んだことをより深めていくために不可欠なものです。総合政策学部では2年次からゼミを選択し、教員の専門分野の学問について、調査や討論、発表という形で仲間たちと能動的に学んでいきます。教員や先輩、同期の仲間や後輩など、かけがえのない人間関係が育まれる場にもなっています。社会科学を広く学ぶ総合政策学部の、個性豊かで多様なゼミを紹介します。

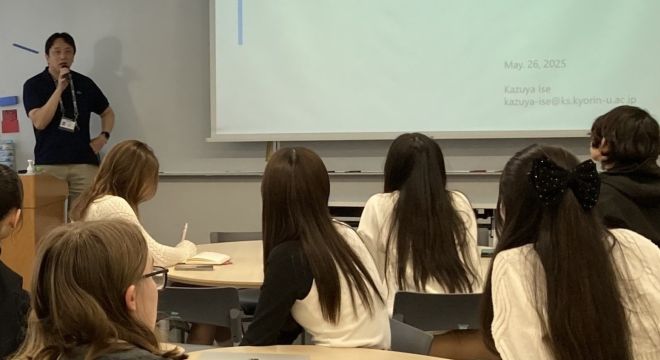

伊勢ゼミナール

伊勢ゼミナールでは「組織の意思決定」に焦点を当てます。意思決定には、どのような情報やデータが必要で、それをどう収集・分析するか。分析結果をどのようにチームに共有し、リーダーはどう納得感を生み出して意思を束ね、組織の目標を達成へと導くか。こうしたプロセスを、理論、ケーススタディ、データ分析実習を通じて学びます。

伊藤ゼミナール

会社及び会社法に関する研究を行っています。会社をめぐる環境は、日々変化しており、法規制も大きく変動しています。会社法や金融商品取引法の改正といった法令の変化、各種の企業不祥事の発生、敵対的買収や企業再編といった実務界における動向等を、具体的事例を取り上げながら研究しています。各自が興味を持ったテーマを調べ報告し、みんなで検討しています。また、推薦図書を紹介しあい、多くの本を読むことを心掛けてもいます。

大西ゼミナール

大西ゼミでは、担当教員の専攻分野である憲法学をテーマに学修を行っています。今年度(2020年度)は、春学期にまず入門的な文献の輪読を行い、秋学期には憲法に関する判例を各自の関心に応じて取り上げ報告するという応用的な課題に取り組んでいます。2019年度から始まった新しいゼミなので、これからもゼミ生の協力を得ながらより良いゼミを目指して模索していきたいと思います。

岡村ゼミナール

国内外における福祉関連のボランティア活動の企画・実行と、ゼミ生同士の議論を通じて福祉関連の様々な問題への対処のあり方について考えています。近年の共同研究テーマは「マインドフルネス」の活用方法です。「マインドフルネス」は福祉分野だけでなくビジネスや教育等様々な分野でもその有用性が報告されている「今ここへの集中と気づき(の技法)」です。地域社会におけるその周知・活用方法を日々模索しています。

小田ゼミナール

小田ゼミでは、経済に関する幅広いテーマを題材として、考える力と伝える力を高めるトレーニングを行っています。先生の研究分野は金融ですが、それに限らず、ゼミ生の関心に応じて多彩な問題を取り上げて、発表や討論などを行います。個人課題やグループワークを通して経済のセンスを磨き、社会で活躍するための土台を築くのが目標です。また、ゼミ生の企画によって、校外見学会や合宿に出かけたり、親睦会を開催したりと、みんなで元気に活動しています。

加藤ゼミナール

今年は2つの改革が進行中。1. 人数が増え、ゼミ生のゼミ活動に求めることの多様化が進んだため「アイデア発信コース」、「個人コース」、「受講コース」を設け、ゼミ生が自由にコースを選択できるようにしました。2. 遠隔会議に慣れておく必要があると考えZOOMによるゼミをゼミ生による司会で進めています。ゼミ生のプレゼン、ディスカッション能力は還隔でも着々と向上しています。今年も素直で、素敵な学生に恵まれたゼミです。

川村ゼミナール

国際問題・国際法制度について、主として次の4つの方法で研究を行います。(1)時事問題解説、(2)個別報告、(3)グループワーク・ディスカッション、(4)文献の輪読。これまでゼミで扱ったテーマは多岐にわたりますが、難民・移民問題、日本の外国人受入れ、国際紛争、持続可能な開発目標(SDGs)等に関わる法制度などについて多角的に学んでいます。

北島ゼミナール

国内外の健康課題について勉強するゼミです。今年度は、オンラインでの開講が中心であったため、それぞれ興味がある健康問題について調べ、報告し、議論をするという形で進めました。新型コロナウイルス感染症への対応や社会経済活動への影響に関するテーマが多かったですが、食品衛生、出産、臓器提供、SDGs など様々なテーマに取り組んでいます。また、新型コロナやSARSに関する英文記事や報告書の講読も行いました。

北田ゼミナール

北田ゼミでは、2年生から4年生の全員が集まる授業と資格試験(宅建士)の勉強をする授業とに分けてゼミを実施しています。前者では、個人又はグループ単位で、テーマ報告をしてもらいます。教員の専門を超えた分野を扱うこともあるため、昨年は専門家を招いてのディスカッション企画を実施しました。ゼミ活動を通じて、(1)自分の考えを誰にでも分かりやすく表現できるようになること、(2)仲間との配慮をもった協働関係を構築できるようになること、を目指しています。

木暮ゼミナール

木暮ゼミでは、選挙での出口調査、模擬投票イベント、学外でのプレゼン大会出場、学園祭での模擬店、八王子コンソーシアムの学生発表会への出場など、かなり多様な活動を行っています。また、企業訪問、羽村市での各種イベント(産業祭など)にも関わるなど、学内にとどまらず、学外に積極的に出て行っています。社会人との接点を持ちながら、学生に多くの経験をしてもらいたいと願っています。

斉藤ゼミナール

斉藤ゼミでは,資源や環境の問題について学んでいます。個人発表やグループワークのほか、工場見学などもおこない、さまざまな形で資源や環境の問題に触れています。全ての学年が一緒に勉強するため、同じ学年だけでなく、上下のつながりも強いのが、このゼミの特徴です。先輩たちの後輩の面倒見も良く、勉強だけでなく、さまざまな活動を通して、みんなで楽しく学んでいます。

島村ゼミナール

島村ゼミナールでは、政治学と国際政治学を学んでいます。毎週毎回、本を読んできて、報告者と討論者を立て、全体で質疑応答を行います。残りの時間は、グループ・ディスカッションを行い、報告をして、また質疑応答をします。指導教官は、事例研究としてアメリカ政治外交を研究していますが、ゼミ生は、意外とアジアの国際関係を研究して、卒業論文(卒論)をまとめるケースが多いです。

進邦ゼミナール

まちには、多様な人々が生活しています。まちに暮らす一人ひとりが、違った理想のまちを描いていますが、バラバラにまちづくりを進めても、良いまちづくりはできません。誰かにとっての地域活性化は、誰かにとっては暮らしにくいまちづくりになっているかもしれません。まちづくりで大切なのは、バランスです。わたしたちは、大学のある三鷹市周辺や、夏合宿で訪れる台湾などの海外のまちづくりを比較しながら、広く「まちづくり」を研究しています。

高田ゼミナール

簿記や企業分析などを学習しています。例年は資格取得をめざした簿記の勉強が中心でしたが、今年度はコロナ禍における企業の分析に時間をかけました。Zoomによるオンライン授業では、その場ですぐにテータを入手できるだけでなく、資料の共有やグループディスカッションが容易です。対面形式のゼミや課外学習は叶いませんでしたが、例年より活発な議論で、実社会と会計との結びつきを実感できたように思います。

谷ゼミナール

谷ゼミでは、国内の企業、地方の事業者、商店街などを対象に経営学に関する幅広いテーマを扱い学習を行います。プレゼンや討論、フィールドワークを通じて、自ら考え発信する力、チームで協力し課題を乗り越える力を養います。また、他大学とのゼミ交流やプレゼン大会への参加を通じて、実践的な力を身につけることを目指していきます。

内藤ゼミナール

内藤ゼミナールは、現在、4年生10名、3年生17名、2年生17名の44名で、会計学を題材に研究しています。2年次には会計の手続的基盤である複式簿記を学び、3年次には少人数のグループで財務諸表の作成方法や読み方を学ぶ演習を行います。その上で卒業論文のテーマを決め、4年次にその作成を行います。また毎年8月の夏合宿では課題の解答やディスカッションを行うなど、団結力に富んだゼミナールです。

西ゼミナール

西ゼミは、理解する力(読解力)、考える力(分析力)、伝える力(表現力)を鍛えるためのゼミです。それらを鍛えるのには、昔ながらの学問をするのが一番なのです。

2年生では、専門領域の勉強をするための基礎トレーニングとして、論理学演習、読解力演習、プレゼンテーション演習を行います。そして、3年・4年では本の輪読を通じて、報告・ディスカッションを行い、卒業論文の作成に備えます。

原田ゼミナール

2年生、3年生の演習は合同で春学期には時事問題、秋学期は財務会計理論を勉強しています。また4年生の演習では卒業論文の個別指導を行っています。今年度は恒例の合宿は中止となり、春学期からzoomを利用したリモート授業が継続しています。しかし6月に中止となった日商簿記検定は再開され、さらにウェブ受検を利用するなど、受検機会が増えました。ゼミ生はそれぞれ目標級の合格、そして大学時代のキャリア形成を意識しながら勉強を続けています。

半田ゼミナール

半田ゼミでは、教員の専門領域である日本政治の研究だけではなく、日本の社会問題をも取り扱って研究を行い、その成果をプレゼン大会で発表しています。

このように、一般的な講義科目と比べて、演習科目(ゼミ)では主体的に学生が活動しなければいけません。半田ゼミでは、日本政治について興味のある方はもちろん、社会問題について研究発表を行ってみたいというゼミ活動に前向きな学生さんを歓迎します。

松井ゼミナール

松井ゼミでは、英語圏のニュース動画や新聞・雑誌を素材として、国際関係・政治・ビジネスなどを中心とする時事問題と英語をインテンシブに勉強しています。最近は、トランプ関税、台湾問題、アメリカ大統領選挙、Z世代の経済事情、TikTok禁止法、日本企業のグローバル化などに関する英語ニュースに挑戦しました。

マルコムゼミナール

My seminar for second year students is initially (third semester) focused on studying or working abroad, which is strongly encouraged for all GCP students. Students not studying abroad in the second semester of their second year (semester four) will need to present a topic each week in English. These topics should be focused on the speciality courses that are taught in English. The objective is to better prepare students to engage with the courses in the advanced studies. Third year students will investigate a topic and present the information. Students will be required to present evidence and discuss questions. We will also consider opportunities for Japanese organizations based on experiences abroad. Third year students may also be expected to mentor other students on study abroad matters. Students may need to plan workshops for Kyorin Festival. Fourth year students will be expected to complete a Graduation thesis in English.

三浦ゼミナール

国際政治経済学に関するゼミです。「グローバル化あるいはその逆の動きが、社会経済にどのような影響を及ぼしているのか?」こうしたテーマを深堀りするために、国家間関係、政府の政策、企業の活動、地方経済におけるあらゆる課題の発見と解決策を多角的に模索していきます。教員はアジア太平洋/インド太平洋地域の国際経済政策、特に貿易政策を中心に研究してきました。近年はデジタル貿易、経済安全保障政策や産業政策などを中心に考察しています。

劉ゼミナール

比較政治学、国際政治関係の書籍を輪読しています。また時事問題を取り上げてその背景にあるものを学び、議論を深めています。2021年は新型コロナ感染拡大後の中国政治、中国社会について複数のテーマを設定しグループに分かれて研究する予定です。大学院生と共同発表会も行います。

渡辺ゼミナール

安全保障と東アジア情勢を中心に、国際情勢を広く扱っています。時事的なものから歴史を遡ったものまで様々です。国際情勢に関する知識の習得以外にも、広く社会で通用する知的能力の向上を図っています。特にプレゼンテーションとディスカッションを通じた、情報収集・評価能力、論理的思考力、説明力が重点となります。更に、年一回の海外合宿を実施し、実体験に基づく異文化理解も試みています。

![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)