共同研究施設紹介:電子顕微鏡部門

1. 施設の概要

電子顕微鏡は、光学顕微鏡では見ることのできない組織や細胞の微細構築を観察する装置です。厚さ60~80nmの超薄切片を観察する透過型電子顕微鏡と、組織等の表面構造を観察する走査型電子顕微鏡の2種類があります。当部門では、透過型電子顕微鏡と走査型電子顕微鏡が常時稼働しており、全てCCDカメラで観察、撮影をしています。また、電子顕微鏡本体以外に、試料作製のためのウルトラミクロトーム、ダイヤモンドナイフ、臨界点乾燥装置、凍結乾燥装置、親水化処理装置、包埋恒温器、オスミウムコーター、マイクロスライサーなどの周辺機器も設置されています。

観察する試料は、実験動物の組織、培養細胞などの他、病理組織を含む臨床研究で用いられる各種の検体、細菌、ウイルス等さまざまで、基礎研究から臨床研究まで、生体機能の解明を目指した研究目的に幅広く活用されています。

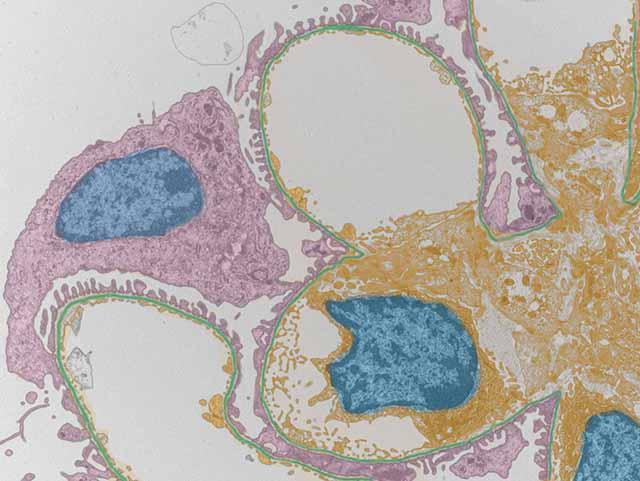

腎臓糸球体 透過型電子顕微鏡像 |

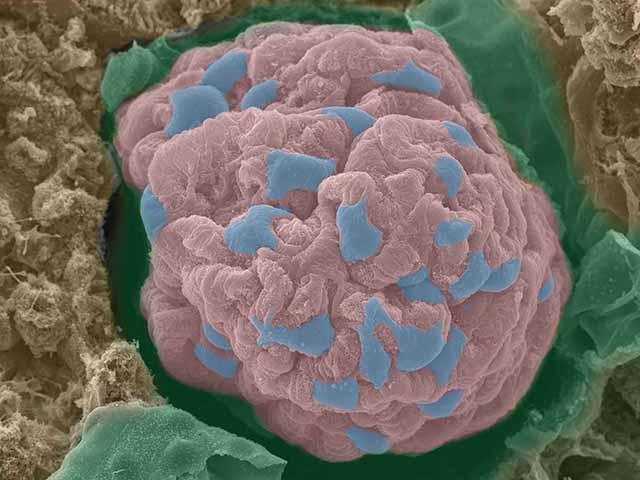

腎臓糸球体 走査型電子顕微鏡像 |

2. 施設の設置場所

基礎医学研究棟地下1階 電子顕微鏡室

3. 担当教職員

| 部門長 | 宮東 昭彦教授(顕微解剖学教室) |

|---|---|

| 実験助手 | 早川 純理 |

4. 利用について

利用希望者は、学内サイトの利用申請書を提出して頂く必要があります。

利用者の資格:電子顕微鏡機器ならびにそれに付帯する設備を利用できるのは、下記のいずれかに該当する者とする。

- (1)本学の教職員、医員等

- (2)本学の大学院生、学部生、研究生

- (3)学内あるいは学外の共同研究者

医学部

医学部